人々の暮らしに、食料や日用品などの買い物は切っても切り離せません。コロナ禍によって、1カ所で買い物を済ますことのできる総合スーパーに多くの人が足を運び、生活のよりどころになりました。

総合スーパー「イトーヨーカドー」を展開する株式会社イトーヨーカ堂(以降、「イトーヨーカ堂」)も、コロナ禍で来客数を伸ばした企業の一つです。

イトーヨーカ堂にとってコロナ禍は、売り上げの面で追い風となった一方、店舗運営については、リアル研修の実施の難しさや、技術を持つポジションの欠員による営業継続の危うさに直面し、技術の低下と継承といった課題が改めて浮き彫りになる機会となりました。

パートタイマーをパートナー「社員」と位置付けているイトーヨーカ堂では、全従業員約2万4千人のうち約8割がパートタイム勤務です。

パートタイマーの存在は、店舗運営においても重要な役割を担っており、パートタイマー含めた全ての社員に分け隔てなく教育を行い、技術の底上げを行うことが、経営にも大きな意味を持っています。

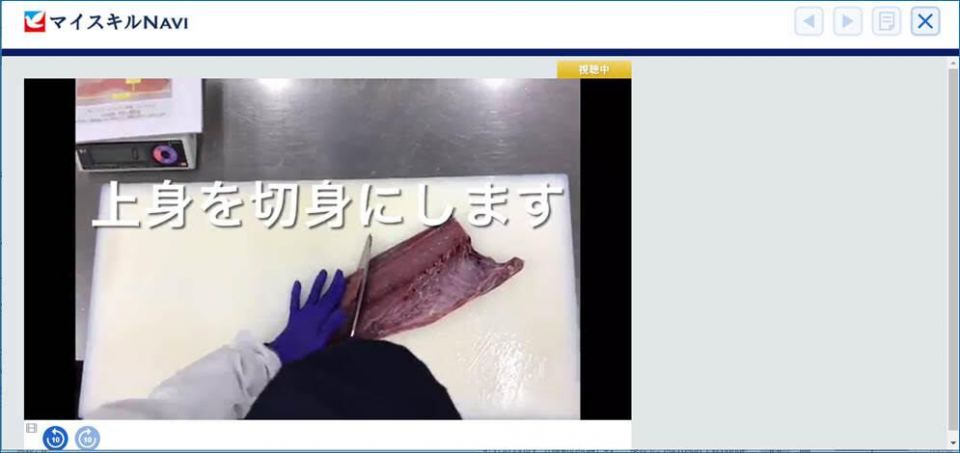

正社員とパートナー社員、分け隔てない教育を実現するために、どのような歩みがあったのでしょうか。LMS(イトーヨーカ堂内の名称は「マイスキルNAVI」)導入を実現するまでの取り組みと今後の展望をイトーヨーカ堂 人事室 採用教育部 マネジャーの倉持裕美様に聞きました。[1]

[1] 2023年4月 取材当時の情報です。

目次

1. 従来の研修の課題と全社員への平等な教育制度に向けて

―倉持さんが所属する採用教育部のミッションについて教えてください。

倉持様:採用教育部の中でも、教育担当のミッションは、社員教育により会社全体の生産性を上げていくことです。当時約2万7千人いるパートタイム含む全ての社員に、分け隔てなく、平等な教育機会をいかに与えられるかが大きなチャレンジでした。

LMS導入以前は、研修というと全て対面式のリアル研修で、研修センターは関東にあるため、どうしても遠方の方の参加が難しいという問題がありました。

北海道だけは北海道にある店舗に集まって行うのですが、研修センターとは環境が異なるため、同じように教えるのは難しく、教える立場からすると、やきもきしているところでした。

他にも、パートナーさんのように時給で働いている方は、時間の制約も課題でした。それぞれの働く環境による教育格差が明確になってきていました。

2. ライトワークスとの関わりのきっかけ

―ライトワークスおよび「CAREERSHIP」との関わりから、全社展開をされるまでのステップやプロセスを教えていただけますか?

倉持様:初めは私が独断で、「eラーニングをやりたい」と思い立ったことがきっかけです。インターネットでライトワークスさんの「CAREERSHIP」を見つけて、「これ、良いかも」と思って、資料請求をしました。

問い合わせたのはコロナ前なので、2018年ぐらいだったでしょうか。コンテンツとなる動画の作成に時間を要するため、すぐにLMS導入というわけにはいきませんでしたが、その間にも、ライトワークスさんとは細かく情報交換などやりとりをさせていただいていました。

それから2019年になって、ベトナム人技能実習生向けの教材作成の発注が初めての依頼となりました。

写真と画像の貼り付けなど私たち素人では一切できなかったこともあり、思い切ってイラストからきっちり描いていただく教材の作成をお願いしました。非常に分かりやすい教材を作っていただきました。

その後、2019年11月に店舗の制服が変わったタイミングで、今度は全社員向けのあいさつやお辞儀の仕方など普遍的な接客応対のスライドを16本作っていただきました。それが、全社員公開に大きくつながった教材の依頼になったと思います。

3. コロナ禍で技術の継承が課題に、追い風が吹き一気にLMS導入へ

―コロナ禍では、来客数が増え、売り上げが伸びる側面もあったそうですね。

倉持様:イトーヨーカドーなら1カ所で全部の買い物ができるということで、コロナ禍中、それまで以上に多くのお客さまにお越しいただきました。

売り上げが上がり、業務も忙しくなっていく中、店舗で働くパートナー社員の中にも、コロナにかかる方が出てくる。そのような状況下で、いかにして安定的に営業を継続するかということに、会社が一丸となって取り組む必要がありました。

例えば、牛肉を切れる人が急に休むことになって、他に牛肉を切る技術を持っている人がいないから1週間牛肉がお店に並びません、という訳にはいきません。多店舗からスタッフを呼んだり、教育担当の講師が店舗に応援に入ったりして、何とか営業を続けながらも、技術教育の重要性を改めて実感する機会となりました。

また、コロナ禍という緊急事態にあるとはいえ、技術があるパートナーさんでも、定年の年齢が来たら契約上どうしても雇い止めになっていきます。そうなると、できる人がどんどん辞めていき、新しい人が入っても教育が追いつかないという状況が、いろいろな店舗で顕在化するようになってきました。

技術低下を防ぐためにも、技術を持った方がお休みされたとき対応できるようにするためにも、技術面の教育は止めちゃいけないという考えに至りました。とはいえ、コロナ禍でリアル研修を行うことが難しくなり、一気に技術研修が止まっている状況でした。

そこで、集合研修ができない場合、何ができるのか話し合いました。対面式のリアル研修ができなくなったトレーナーの手が空いていたので、店舗での販売応援にも入ってもらいながらeラーニング用の動画教材作りにも時間を割いていただきました。

肉担当のトレーナー、魚担当のトレーナーというふうに、それぞれのトレーナーにミッションを課して、コロナで研修ができないときに作ってもらうことができたのが、大きな前進になったと考えています。

4. 分かりやすさ・見やすさを軸に進めた動画教材作り

―「マイスキルNAVI」で見られるeラーニングコンテンツについて教えてください。

倉持様:コンテンツは、本部社員・パートナー含めた全社員に共通するあいさつや接客に関する基本教育や人権、法令遵守についてと、食品を中心とした技能教育などです。

部門関係なく全社員に公開するというルールにしていて、部門異動する場合もありますので、他部署を知るという意味でも全社員公開としています。常に見られるようになっているものと、実施の時期や受講期間が決まっているeラーニングがあります。

肉や魚の切り方、もやしの袋の並べ方、お刺身ならツマのグラム数から丸め方といった細かい部分まで載せています。コンテンツの数としては、675本です。

―元々あったマニュアルをベースに教材作りを?

倉持様:そうですね。紙のマニュアルがベースになりますが、食材を切るといった動作が多いので、そこは動画を用いて動きで見せるようにしていました。イトーヨーカ堂では、紙のマニュアルが山ほどありますが、eラーニング導入以前はこの更新も大変な手間でした。

ページ振りや、ほんの少しの変更にも印刷し直さなくてはいけない。動画だと最新のものに差し替えるのも簡単です。

こちらが説明しなくても、見れば分かるので説明の手間も省けるし、必要に応じて何度でも繰り返し見てもらいやすい。もうこれに勝るものはないなと思いました。

―コンテンツの作成に当たり、工夫した点を教えてください。

倉持様:字幕で内容が分かるようになっている他、撮影の際は、正面からではなく、必ず切っている人目線で撮るのがとても大切です。まな板や素材の置き方、包丁の動かし方も動画で見れば、一目瞭然です。

トレーナーも初めは面倒くさいなと思いながらやっていたと思いますが、いざ完成度と活用度が上がってくると、自分たちで必要なところをどんどん作って、自律的に投稿できるようになっているので良かったと思います。

5. LMS導入効果:96%の視聴が実現したeラーニングも!

―LMS導入の効果としては、どのように評価されていますか?

倉持様:まず階層別教育については、導入以前は着任からすぐリアルの研修をしていたので、内容がパンパンで、ゆとりがありませんでした。そこを事前課題としてeラーニングを視聴してから来てもらうようにしました。

そのおかげで、リアル研修で質問ができたり、分からなかったことを聞いたり、隣の店舗と共有をしたりと余裕が生まれて、活用度が高まりました。今までの知識の詰め込みから脱却できたのは、すごく大きかったです。

また、今までは着任してすぐリアル研修をやるという流れでしたが、受講者からすると、研修に来るよりも、異動先の自分の店舗のことをまず知りたいですよね。でも研修も受けていないから、どちらを先にやるべきか、いつもジレンマになっていました。

今回「マイスキルNAVI」でeラーニングを先に見ることにして、リアル研修をわざと1カ月後くらいに設定しました。

そうすることで、先にeラーニングを見てから店舗の業務をこなす人、店舗の業務をやりながら大丈夫だと思ったら、業務の隙間時間にeラーニングを見る人というように、自分のやり方に合った時間の使い方を提供できたのは大きかったと思います。

直近で、本部社員・パートナーさんまでを対象としたeラーニングを実施したところ、1カ月の視聴期間で最終的に約2万6千人、割合でいうと受講対象者の96%超に受講されて、「ここまでできるんだ」と、とても達成感がありました。

実施前は、この人数では無理なんじゃないかと、かなりのチャレンジだったのですが、「マイスキルNAVI」をうまく活用できて良かったです。今回のeラーニングをきっかけに、技術教育の教材なども閲覧が増えるのではと期待しています。

―管理運用面での効果はありましたか?

倉持様:イトーヨーカ堂として「マイスキルNAVI」を立ち上げる以前にも「セブン&アイ・ホールディングス」全体で受講する、別のシステムのeラーニングがあったのですが、受講対象となるイトーヨーカ堂本部社員・約7千人のリストをその都度抽出して提出する必要がありました。

そのリストをシステムに登録してもらい、反映されるまでに5営業日くらい時間がかかって、受講できるころには受講期間も残りわずか、というようなこともありました。

「マイスキルNAVI」では、自分たちでID登録ができて即時反映されるので、運営管理もかなり効率化されました。また、ID登録にメールアドレスが必要ないというところが、イトーヨーカ堂にとっては何よりも大きいです。

パートナーさんには個別のメールアドレスが付与されていませんし、店長も個人ではなく店舗にひも付いたアドレスになっているので、社員番号で登録できるライトワークスさんのLMSでなければ、分け隔てない教育実現のための仕組みはできなかったと感じています。

―では、ここからさらに利用が増えていくことが期待できるのでしょうか。

倉持様:そうですね。あと、店長会議をはじめとした会議の中で、上位役職者から「『マイスキルNAVI』を見て」や「『マイスキルNAVI』を確認して」といった言葉が、普段の会話の中で出てくるようになったので、すごく認知度が上がったなと感じています。

法令違反のeラーニングも上位役職者、役員みんな対象なので、その人たちが見る機会があったことで、社内の認知度がとても高まったように思います。

―パートナーとしてのライトワークスに求めることや評価を教えてください。

倉持様:ライトワークスさんには教材作成からLMS導入や運用、そしてコンサルティング的な面まで、さまざまなお願いをしてきました。一貫して相談できるのはイトーヨーカ堂としては本当に助かっており、本当にありがたいなと思っています。

また、人材育成や教育に関わる第三者の考え方や視点をいただけることは、絶対に必要だと考えています。

―今後、「マイスキルNAVI」が貴社の教育プラットフォームとして更に発展していくために、どんなことが必要と思われますか?また、「マイスキルNAVI」に関して取り組んでいきたいことはありますか?

倉持様:今後は、eラーニングだけじゃなく、パートナーさんに対して、目標管理のような何かが出せるとよいかなと思います。正社員には、もっと社外に目を向けるようなコンテンツを入れていく必要があるかと思います。

―具体的に社外に目を向けるコンテンツには、例えばどういうものがあればよいと思いますか?

倉持様:例えば、新聞の切り抜き版のような、何か話題になっているもののクリップ集でもよいのかなと思います。コンテンツにログインする動機として、学ぶ以外のものがあるとよいですよね。ちょっと朝1回必ずログインするような、ぱっと見られるもの。

―そのような、ライトな学びみたいなものがあるといいなと考えられるのは、なぜでしょうか?

倉持様:実になるものばかり与えていても、結構疲れてしまうことってありますよね。フランクに話していた方が良いアイディアが浮かぶこともあります。

「マイスキルNAVI」は、あまり固いサイトにはしたくない、何か迷ったり分からなくなったりしたときに見られるものというくらいの、身近なものにしておきたいです。業務と直接関係なくても、家でイカをさばいてみたいから動画を見てみるというのでもいいかなと思っています。

それをきっかけに、「イカをさばく」ということにも技術があって、仕事としてやっている人が同じ店舗にいて、「こういうことに気を付けて作っているんだ」というのが分かるだけでも、他者理解につながりますよね。

今後、「マイスキルNAVI」がそのような場になればよいと思います。

クラウド型LMS 売り上げシェアNo.1 *

「CAREERSHIP」

eラーニングや研修管理、アンケート配信、スキル管理など、人材育成に必要なあらゆる機能を網羅している高性能LMS「CAREERSHIP」。これがあれば、「学習」のみならず人材育成に係る一連のプロセスを簡単に管理することができます。

*出典:ITR「ITR Market View:人材管理市場2025」LMS市場:ベンダー別売上金額シェア(2024年度予測)

まとめ

「いいもの。いつもの。」を掲げ、消費者の暮らしに寄り添うサービスの提供を追求するイトーヨーカ堂。全従業員が同様の教育を享受できることを目指しています。

コロナ禍での技術の継承に一役買ったeラーニングは、従業員の利用促進を図ることができただけでなく、社内でも一定の評価や認知度が得られました。eラーニングのコンテンツは、食品の切り方をはじめ、動画を生かして誰が見ても分かりやすい内容になっています。

お話を聞く中で、消費者が気付いていない部分にも配慮が詰め込まれていて、正社員・パートナー社員問わない仕事人としてのこだわりと使命感が、会社のカルチャーとして根幹を担っていると感じました。

だからこそ、正社員とパートナー社員の垣根なく、同じ教育を受けてもらうことが重要なのだとお話を通じて納得しました。

雇用形態を問わず従業員のeラーニングの利用を加速させる糸口を、イトーヨーカ堂の取り組みから学ぶことができるのではないでしょうか。