「eラーニングを効果的に活用するには、どんな準備が必要だろうか?」

eラーニングは、時間や場所にとらわれずに学習できる手軽さや、集合研修にかかる手間・コスト削減、従業員の学習状況の把握しにくさの解消など多くのメリットがある、人気の教育手段です。

2024年に実施された産業能率大学総合研究所の「通信教育およびeラーニングの活用実態調査1」によると、2019年の調査結果と比較して、eラーニングを実施している企業の割合は17.8ポイント増加しており、eラーニングの導入が進んでいることが分かります。

ますますニーズが高まるeラーニングですが、導入を検討中のご担当者様の中には、準備不足でないか不安だ、しっかり活用できるか自信がないという方も多いのではないでしょうか。

この記事では、eラーニングとはどのようなものか、導入に必要な準備、導入のメリットやポイント、eラーニングシステムの機能や選び方など、eラーニングに関する情報を網羅的に紹介します。ぜひ自社でのeラーニング活用に向けてお役立てください。

自社に最適なeラーニングシステムを探すなら ⇒ 「企業向けeラーニングシステム比較eBook」を無料で読む

AIで要約

- eラーニングを導入するには、eラーニングシステム、学習教材、インターネット環境、パソコンやスマホなどの学習端末が必要です。

- PowerPoint等の既存資料から教材を内製すれば、自社の課題に最適な内容を低コストで作成でき、情報の迅速な更新も可能です。

- 受講者のモチベーションを維持するには、学習進捗のランキング化や表彰、テストの成績を人事評価に反映させる等のルール作りが効果的です。

eラーニングとは?概要や導入に必要なものを解説

eラーニングとは、パソコンやスマートフォンなどの電子デバイスを用いた、インターネット経由の学習のことをいいます。まずは、eラーニングの定義や導入に必要なものを確認しましょう。

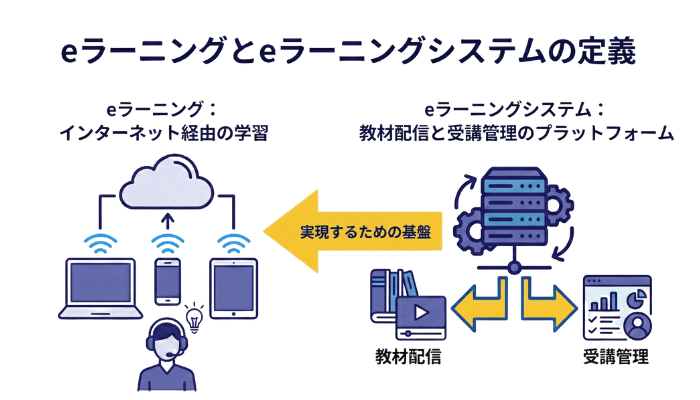

eラーニングの定義

eラーニングとは、パソコンやスマートフォン、タブレットなどを使って、インターネット経由で行う学習のことです。eラーニングは、「電子の」という意味を持つ「エレクトロニック(electronic)」の頭文字と、「学習」という意味の「ラーニング(learning)」を組み合わせた造語です。

eラーニングを行うには、教材だけでなく、教材を配信したり受講者の学習管理をしたりするためのeラーニングシステム(LMS:学習管理システム)が必要です。

eラーニングとeラーニングシステム、LMSの違い

eラーニングは、前述の通り、パソコンやスマートフォン、タブレットなどを使った、インターネット経由での学習を指します。

一方、eラーニングシステムは、eラーニング教材の配信・受講や受講者管理などを行うためのプラットフォームを指します。

eラーニングシステムには、学習履歴や研修の管理、受講権限の設定などを行えるLMS(Learning Management System:学習管理システム)と同等の機能を持つものもあります。そのため多くの場合、「eラーニングシステム」と「LMS」はほぼ同義として扱われます。

LMSとは「Learning Management System(ラーニングマネジメントシステム)」の略で、日本語では「学習管理システム」と訳されます。この記事では、LMSの基本的な仕組みからメリット・デメリット、選定時に気を付け[…]

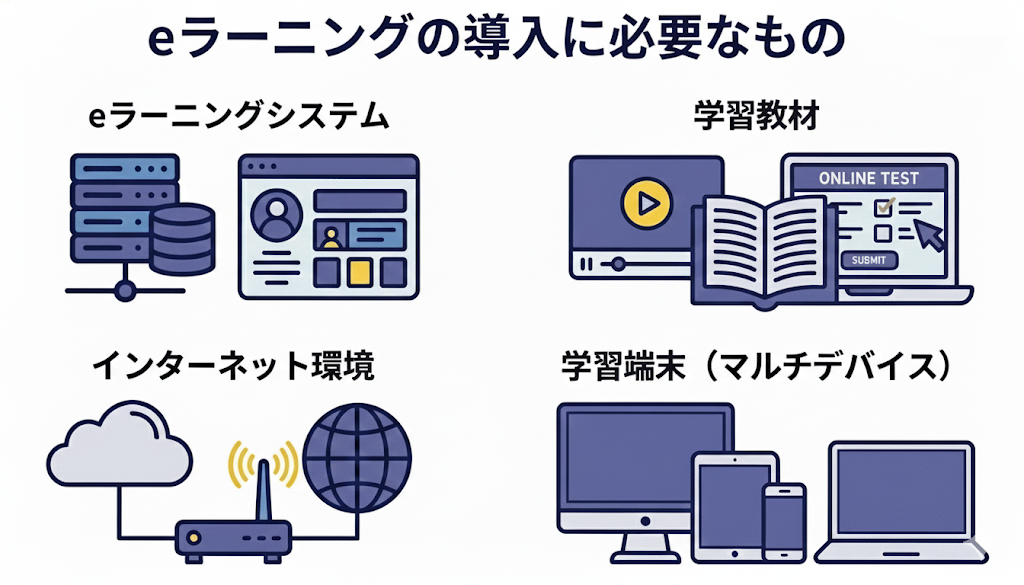

eラーニングの導入に必要なもの

企業がeラーニングを導入する場合、次の4つを用意する必要があります。

eラーニングシステム

eラーニングシステムは、教材を配信したり、個々の学習状況の管理・把握をしたりするためのシステムです。以下のような基本機能を備えており、eラーニング導入に欠かせないものの1つです。

- 受講者への教材配信

- テストやアンケートの作成・実施

- レポートの授受

- テスト結果、レポートの分析

- 学習の進捗状況管理

- メッセージやチャット、掲示板などのコミュニケーションツール

- 学習に関するリマインド など

eラーニングシステムはさまざまなベンダーが提供しており、機能や仕様が異なります。自社の使い方に合ったもの、必要な機能が備わっているものを選ぶと、学習効果を高め、かつ教育担当者の管理負担を軽減できます。

学習教材

受講者が使用するeラーニング教材も、導入時に必要です。eラーニングシステムに標準搭載されている教材があればすぐに利用できるほか、市販やレンタルで調達したり、自社で独自の教材を内製・外注したりすることもできます。

従来のeラーニング教材は、テキストや画像が主流でしたが、最近はより効果的な学びを実現するために、以下のような形式の教材も増加傾向にあります。

- 動画教材(セミナーを収録したものや作業手順を示したもの)

- PowerPoint教材(アニメーションや音声、写真などを用いたもの)

- ライブ授業(リアルタイムで講義を配信する形式)

- ドリル型教材(○×問題や選択問題)

さらに、多忙な受講者が短時間で効率的に理解を深められるよう、さまざまな工夫が可能です。例えば、接客や調理など動作がメインとなる教材について、動画とPowerPointを組み合わせると、視覚的な情報が増えてより実務で再現しやすいコンテンツになります。

インターネット環境

インターネット経由で教材を配信するeラーニングは、安定したインターネット環境がなければ実施できません。

例えば従業員の自宅など、社外での学習も想定している場合、インターネットの速度制限によりスムーズに学習できない可能性もあります。

特に、最近は格安スマホの普及により、使用可能なデータ容量が少ないプランを選択する人も増えているため、インターネット環境に関する事前確認が必要です。

学習端末(パソコン、スマホ、タブレット)

インターネット環境と共に、学習に使用できる端末も確認します。従来のeラーニングはパソコンでの学習がメインでしたが、最近ではスマートフォン、タブレットなど、さまざまな電子デバイスからアクセス可能なマルチデバイス型が主流です。

マルチデバイス対応のeラーニングであれば、通勤中や自宅などでも手軽に学習できます。

なお、現場や自宅など社外での学習を想定するなら、eラーニングを利用できる端末の支給を求められることもあります。

eラーニングの運用を成功させるための具体的な方法とは? ⇒「 eラーニング大百科」を無料でダウンロードする

eラーニングの歴史と近年のトレンド

もともと、「コンピューターを使用した学習」を指していたeラーニングの歴史は、1950年代に始まりました。そして、eラーニングは技術の進歩と共に、現在も進化を続けています。ここでは、eラーニングの歴史と近年のトレンドを解説します。

eラーニングの歴史

eラーニングの始まりは、1950年代に登場した、コンピューターを利用して教育支援を行うという考え方である「CAI(Computer Assisted(またはAided) Instruction)」です。

その後、1990年代にパソコンが広く普及したことをきっかけに、CD-ROMを使ったマルチメディア教育「CBT(Computer-Based Training)」が登場しました。

2000年代に入ると、ネットワークのインフラが急速に整備され、この頃からインターネットを利用した現在の「eラーニング」が定着しはじめました。

eラーニングの近年のトレンド

テクノロジーの進化や学習ニーズの変化に伴い、eラーニングも日々その姿を変えています。ここでは、現在のeラーニングを理解する上で欠かせない5つのトレンドを見ていきましょう。

トレンド1:マルチデバイス化でスマホなどが使用可能に

もともと、パソコンを使用した学習が前提であったeラーニングですが、マルチデバイス化が進んで使用可能なデバイスが増え、スマートフォンやタブレットで学習する人が増加しています。

持ち歩きが簡単なスマートフォンやタブレットは、移動中や現場、自宅など、好きな場所で気軽に学習できるのが魅力です。

トレンド2:マイクロラーニングが主流に

eラーニング教材は、1つのコンテンツが1~5分程度の短いものが主流となってきています。視聴時間が短いコンテンツであれば、多忙な従業員でも隙間時間を活用して学習が可能です。このような学習スタイルを「マイクロラーニング」といいます。

学習内容の要点を凝縮した短いコンテンツを視聴するマイクロラーニングは、効率的かつ集中力が切れにくく、学習内容が定着しやすいのがメリットです。

トレンド3:動画教材の浸透

従来はテキストや画像を使用した教材が主流だったeラーニングですが、近年は動画教材がメインになりつつあります。視覚から得られる情報が多い動画教材は、テキストよりもスムーズに理解できるのがメリットです。

また、OJTで学ぶような接客や機械の操作などの動作を伴う業務スキルも、動画教材を用いれば、指導者なしで個々に必要なタイミングで繰り返し学習でき、現場教育の効率化に貢献します。

他にも、VR(バーチャルリアリティ)技術を活用した、擬似的な「体験型学習」も行われています。

トレンド4:ラーニング・アナリティクスとAIによる学びの最適化

eラーニングによる学習から得られたビッグデータ(膨大な学習データ)を、学習評価や支援、教育改善などに幅広く活用する「ラーニング・アナリティクス」が注目されています。

ラーニング・アナリティクスは、学習者の進捗状況や理解度を分析し、より効果的な学習ができるよう改善や支援を行う考え方です。例えば、AIが個々の不得意分野を分析し、克服するための学習プランを自動で提案してくれるシステムも登場しています。

近年はビジネス環境の変化が激しく、画一的な教育では効果的な人材育成が難しくなっています。しかし、従業員の属性や働き方は多様化しており、教育担当者が一人一人の状況を把握して教育を最適化するのは、現実的ではありません。

このような状況下で、AIを活用したラーニング・アナリティクスの発展による、個別最適な学びの実現が期待されています。

トレンド5:ブレンディッドラーニング

ブレンディッドラーニングとは、eラーニング(オンライン)と集合研修(オフライン)など、複数の教育手段を組み合わせた学習方法です。それぞれのスタイルのメリットを生かし、効果的な学習を実現します。

例えば、eラーニングで基礎知識を学び、オフラインの集合研修で応用や実技を行うなどの方法があります。eラーニングシステムに、教材や研修を組み合わせて登録できるコース管理機能があれば、ブレンディッドラーニングの設計・運用も簡単にできます。

関連 ▶ ブレンディッド・ラーニングとは 研修とeラーニングのうまい組合せ方

eラーニングシステムの機能

eラーニング導入に欠かせないeラーニングシステムの機能について、改めて詳しく見てみましょう。

eラーニングシステムの機能はベンダーよって異なりますが、ここでは一般的な機能を紹介します。

受講者用の機能

受講者向けの機能には、主に以下のようなものがあります。

- eラーニング受講

- 研修の受講申し込み・申し込み履歴の確認

- アンケートや課題提出

- 学習履歴の確認

eラーニングを受講する機能に加え、研修の申し込みや、申し込み履歴確認ができるeラーニングシステムもあります。また、研修の前後などに配信されるアンケートにも、eラーニングシステムから簡単に回答することが可能です。

さらに、これまでの学習履歴や、保有する資格や習得したスキルなどを一覧で確認できる機能を持つシステムもあります。

管理者用の機能

管理者・教育担当者向けの主な機能は、以下の通りです。

- eラーニング配信

- 研修案内や課題提出のリマインド自動化

- アンケートやテストの自動集計

- 学習履歴・進捗、保有資格等の確認

多くのeラーニングシステムで、研修の案内やリマインドメールの送信、さらにはアンケートの提出を促すメールなどを自動で送信できます。

アンケート結果もシステム上で自動集計できるので、担当者の負担を大幅に軽減できます。

さらに、システムによっては、従業員の学習履歴や取得したスキル、保有する資格などを一覧で把握できる機能があり、管理者や上司の交代があっても的確なフィードバックを実現できます。

教材作成用の機能

企業独自の教材を簡単に作成できる機能を持つeラーニングシステムも増えています。

教材作成機能があれば、「自社独自の知識・技術の習得に役立つ学習コンテンツを内製したい」、「さまざまなコンテンツを組み合わせた、オリジナルの学習コースを作成したい」というニーズをかなえられます。

例えば、ライトワークスが提供する、eラーニングシステムとコンテンツが一体化したオールインサービス「CAREERSHIP GROWTH」では、「eStudio」という教材作成機能をご用意しています。

PowerPointや研修動画などを使用し、簡単に教材を作成できる「eStudio」は、新人研修や作業マニュアルなど、幅広い独自教材の内製に役立ちます。

「eStudio」をはじめ、一般的なeラーニングシステムの教材作成機能では以下のようなことが可能です。

- 自社の集合研修の講義動画などの取り込み

- PowerPointやExcel、Word、PDF資料の取り込み

- アセスメントやアンケートの作成

システムによっては、ナレーションの自動生成、オリジナル学習コースの作成など高度な機能も使用可能です。

研修動画やパワポ資料で簡単に教材作成! ⇒ ライトワークスのeラーニングシステム「CAREERSHIP GROWTH」を詳しく見る

eラーニングのメリットとデメリット

受講者・管理者双方に多くの恩恵をもたらすeラーニングには、大きなメリットが7つあります。一方で、eラーニングならではのデメリットも存在するので、事前に対策を知っておきましょう。

eラーニングのメリット

eラーニングの主なメリットは、次の7つです。

受講者のメリット1:学習場所を選ばない

時間や場所を選ばず学べるのは、eラーニングの大きなメリットです。最近はマルチデバイス化が進んでスマホやタブレットの使用が増加しており、自宅や通勤中など、好きなタイミングで気軽に学習できます。

受講者のメリット2:自分のペースで学習できる

eラーニングは、自分のペースで取り組むことが可能です。

集合研修は自分の理解が追いつかない状況でも進んでいきますが、eラーニングなら分からない箇所を繰り返し学習し、理解してから先に進むことができます。

また、任意受講のコンテンツであれば、「理解できている部分は飛ばす」「業務に必要な箇所だけ学ぶ」など、効率的に学習することも可能です。

企業のメリット1:学習の品質向上・均一化

eラーニングは、受講者の人数にかかわらず高品質な学習を均一に届けられます。

集合研修の場合、1回当たりの参加人数が限られ、講師によって研修内容にむらが生じるケースも少なくありません。

しかし、eラーニングは受講者全員に同じ内容を配信するので、教育の質の均一化が図れます。

企業のメリット2:研修の金銭的コスト削減

管理者のメリットとして、研修の金銭的コスト削減が挙げられます。

例えば対面の集合研修は、会場費や講師代、会場までの交通費といった金銭的コストが発生します。集合研修をeラーニングに置き換えれば、これらのコストを大幅に削減できます。

企業のメリット3:研修運用の効率化

対面の集合研修の場合、会場の手配や講師への依頼、受講者の出欠管理など事務作業の手間がかかります。

この研修をeラーニングに置き換えれば、教材を登録し、実施期間を決めて受講者に配信すればよく、受講済みかどうかもシステム上で簡単にチェックできます。

1回の研修を実施するためにかかっていた労力を減らし、効率的な研修運用が可能です。

企業のメリット4:管理・分析機能の強化

eラーニングシステムには、受講者の学習履歴や進捗が自動で蓄積されます。そのため、教育担当者が個々の学習内容をチェックして、Excelなどに手入力する必要がなく、入力ミスも防げます。

また、システムによっては、学習データを分析し、弱点を強化する教材をリコメンドしてくれる機能もあります。

企業のメリット5:教育プログラムの変更が容易

eラーニングは、教育プログラムや教材の追加・変更もしやすいです。

紙のテキストの場合、修正・変更が生じたら差し替えや再配布に手間やコストがかかりますが、eラーニングはシステムに登録した教材の内容を変更するだけで、すぐに全員に修正済みの最新版が配信されます。

eラーニングのデメリットと対策

利便性の高いeラーニングですが、利用に当たって知っておきたい4つのデメリットがあります。対策と共に解説します。

受講者のデメリット1:コミュニケーションが減少する

個々で学習するスタイルのeラーニングは、講師や受講者同士のコミュニケーションが取りにくいという側面があります。集合研修のように多くの人が集まり、従業員同士の関係が構築される機会はほとんどないといえます。

コミュニケーション面での課題を解決するには、対面での集合研修も併用した「ブレンディッドラーニング」がおすすめです。eラーニングでの実施が難しい実技研修やグループワーク、ディスカッションなどを対面形式で行えば、実践的な学びとコミュニケーション促進を両立できます。

また、コミュニケーション機能を備えたeラーニングシステムを利用するのも、1つの方法です。掲示板や社内SNSなどを活用すれば、オンラインでも従業員同士の交流の場を設けられます。

受講者のデメリット2:モチベーション維持が難しい

個人の自由度が高いeラーニングは、集合研修のような強制力がありません。学習へのモチベーションが高い従業員は、自ら学び、スキルアップしていきます。しかし、人によっては「忙しい」「やる気が出ない」といった理由でeラーニングから離れてしまいます。

モチベーション維持が難しいのも、eラーニング導入に際しての懸念点です。

モチベーション維持・アップには、企業側の支援が欠かせません。eラーニングシステム上で質問や相談ができるメンタリング機能や、励ましや応援のメールでフォローするチアアップメールなどで受講者を支援すると、学習意欲が高まります。

また、学習進捗のランキング化や表彰、eラーニングの内容に関連した社内資格の創設など、意欲的な学習に向けた社内独自の施策も有効です。

企業のデメリット1:eラーニングシステムや教材の費用がかかる

eラーニング導入には、さまざまな費用がかかります。初期費用としてかかるのは、eラーニングシステムのセットアップやカスタマイズ費用、教材費などです。また、導入後も、利用料(月額/年額)やメンテナンス費用等が発生します。

少しでも費用を抑えたいのであれば、ボリュームディスカウントで単価を下げる、利用人数に応じたプランを選択する、教材を内製することなどが、コストカットにつながります。

ただし、コスト削減ばかりに目を向けると、「必要な機能には追加料金がかかる」「求める機能が備わっていないため、別のシステムに乗り換えなければならない」などのトラブルが生じる可能性があります。

導入前には機能面や費用をよく確認し、自社で活用できるかどうかをじっくり検討しましょう。

企業のデメリット2:受講環境の整備が必要

eラーニングは、インターネット環境と電子デバイスがないと受講できません。企業が従業員に支給する業務用のパソコンやスマートフォン、タブレットで受講させるほか、従業員の私用端末での受講を許可するケースもあります。

いずれにしても、受講者全員が平等に利用できる環境が実現できているかを確認し、受講ルールを作った上で導入に進みましょう。

自社独自の教育コンテンツをeラーニング化する:内製化の重要性

自社オリジナルのコンテンツをeラーニングとして配信する場合、コンテンツの作成方法は内製と外注の2つがありますが、手軽さや費用面から内製化する企業が増加しています。

ここでは、自社コンテンツをeラーニング化する理由や方法、内製化のメリットとデメリットを解説します。

なぜ自社コンテンツをeラーニング化するのか?

市販の教材だけでは、自社に特有の業務知識や企業文化などの理解が十分に深まらない場合があります。市販教材に不足している内容は、自社独自のeラーニング教材を作成して補う必要があります。

内製は制作担当者や制作時間の確保が必要ですが、組織内の課題や目的に最適化された、より教育効果の高いeラーニング教材を、外注費用をかけずに作成できます。

自社コンテンツeラーニング化の方法:教材作成機能やオーサリングツールの活用

eラーニングシステムの教材作成機能を利用すれば、特別なスキルがなくてもPowerPoint資料やWordの文書、動画など既存の研修資料や教育コンテンツをeラーニング化できます。

一般的な教材作成機能では、動画やスライド、クイズなどを組み合わせた教材や、テスト・アンケートの作成も可能です。自社オリジナルの教材は、受講者が教材内容を自分ごと化できるため、飽きずに集中して学習を進められます。

また、ベンダーによっては、内製化の支援を受けられることもあります。積極的に活用して教材のクオリティを向上させましょう。

eラーニングシステムに教材作成機能がない場合は、さまざまなデジタルコンテンツ制作に役立つオーサリングツール(eラーニング作成ツール)を利用するのがおすすめです。

パソコンにインストールして使用するデスクトップ型や、ウェブ上で使用するクラウド型などさまざまなタイプがあり、機能もツールによって異なるため、よく比較検討を行いましょう。

内製化のメリットとデメリット

eラーニング教材を内製すると、以下のようなメリットが期待できます。

- 自社の状況に最適な教材の作成

- 情報の迅速なアップデート

- 長期的なコスト抑制

自社の従業員教育や課題を熟知している社内人材が教材作成や監修を行えば、現在のニーズにぴったりの教材が仕上がります。また、教材内容の変更や、新たな情報を差し込みたい場合も、社内で作業が完結するためスムーズなアップデートが可能です。

内製化に向けた体制構築の労力はかかりますが、制作のノウハウが蓄積されるにつれて、内容修正や新規作成のクオリティやスピードも向上していきます。長期的に見て内製の方が外注よりもコストを抑えやすいのもメリットです。

一方で、内製化にあたっては以下の点がデメリットとして挙げられます。

- 初期の作成工数が多く、担当者の負担が増える

- 担当者のノウハウ不足によりクオリティが低下する可能性がある

- 教材作成のための人材育成が必要

教材作成の初期段階では、工数の多さから担当者の負担が多くなります。また、担当者の教材作成に関するノウハウが不足していると、完成した教材のクオリティが担保できないケースがあります。

これらのデメリットは、以下のような対策で緩和することが可能です。

- eラーニングシステムの教材作成機能やオーサリングツールを活用して作業を効率化する

- 教材制作担当者の育成期間を十分に確保する

- eラーニングシステムのベンダーが提供する内製支援サービスを利用する

自社に最適なeラーニングシステムの選び方・導入のポイント

多くのeラーニングシステムの中から自社に合ったものを選ぶには、どのような点に注目するとよいのでしょうか。導入前に確認したいポイントや、ニーズ別の選び方のヒントを解説します。

ポイント1:導入前の確認事項

eラーニングシステム導入前には、次の2点を確認しましょう。

導入目的と求める機能の明確化

eラーニングの導入目的がはっきりすると、達成のために必要な機能も明確になります。

【目的と必要な機能の例】

- 「eラーニングで知識の習得だけでなくテストも行いたい」

→ eラーニング配信・受講、テスト・アンケート作成・集計機能

- 「eラーニングと集合研修をまとめて管理したい」

→ eラーニング配信・受講、研修管理、コース管理機能

利用できる機能はシステムによって異なります。目的の達成のために必要な機能をリストアップし、マッチするものを選びましょう。

導入・運用費用の確認

eラーニングシステムは、導入時の初期費用や月額または年額の利用料などがかかるため導入前に比較・検討しておきましょう。

システムの提供形態は、インターネット経由でサービスやソフトウエアを利用する「クラウド型」と、自社でサーバーやソフトウエアを用意して管理・運用する「オンプレミス型」の、大きく2種類に分けられます。

一般的には、初期費用についてはオンプレミス型の方が高額です。クラウド型の中には0円から導入できるものもあります。

ただし、導入後の運用費用はオンプレミス型の方が安価です。クラウド型は月額・年額の利用料がかかり、ユーザー数により変動するものが多くなっています。

ポイント2:効果を高める施策とルールの検討

eラーニングを導入しただけでは、期待したような学習効果が見込めない可能性があります。導入前に、効果を高める施策やルールを決めて周知しておくとよいでしょう。

例えば、一定の受講時間を達成したかどうか、学習進捗・テストの成績といったデータを人事評価に反映するなどのルールがあると、受講者のeラーニングへのモチベーション向上が期待できます。

ポイント3:4つのニーズ別:eラーニングシステム選びのヒント

企業のニーズによって、最適なeラーニングシステムは異なります。よく挙げられる4つのニーズ別に、選び方のヒントを解説します。

効果的な人材育成を行いたい

効果的な人材育成のためにeラーニングを活用する場合は、管理機能が充実したシステムを選びましょう。

例えば、詳細な学習履歴の確認や分析、テストやアンケートなどの機能があると、個々の学習進捗や知識の定着度合いを把握し、弱点の強化に役立てることができます。

eラーニング受講前後のテストの成績を比較するなど、効果測定もしやすくなります。

オリジナル教材を内製化したい

自社独自の教材を内製化したい場合は、教材作成機能や、運用・教材作成支援サービスがあるeラーニングシステムがおすすめです。

誰でも簡単な操作でeラーニング教材を作成できる機能があれば、少ないコストでクオリティの高い教材を提供できます。また、ベンダーが教材作成を支援してくれるサービスを活用すれば、高品質な教材制作に役立ちます。

短期間でeラーニングを導入したい

「eラーニングをできるだけ早く導入したい」という場合は、クラウド型のeラーニングシステムを選びましょう。クラウド型はインターネット上のサービスを利用するので、契約後、短期間で利用開始できます。

また、eラーニングシステムと教材コンテンツが一体化したサービスがおすすめです。システムに搭載されている教材が充実していれば、新たにコンテンツを購入したり内製したりしなくても、幅広い学習ニーズをカバーしながら、すぐに受講を開始できます。

300タイトル、1000本以上のeラーニングコンテンツが学び放題! ⇒ システムとコンテンツが一体化したオールインワンサービス:ライトワークスの「CAREERSHIP GROWTH」を詳しく見る

導入実績豊富な安定したシステムを導入したい

高評価で導入実績が多く、安定稼働するeラーニングシステムを希望するなら、同業企業の導入実績に注目しましょう。

多くの同業企業が利用していれば、標準搭載の教材や機能が自社にもマッチする可能性が高いです。

例えば製造業で導入実績が多いシステムであれば、安全教育や技能訓練において利用しやすく、一定の教育効果を得られる可能性が高いと予想できます。

導入実績は、高い満足度が得られるシステム選定の判断材料の1つになるでしょう。

eラーニングの導入成功事例

最後に、eラーニングの導入に成功した企業事例を紹介します。

株式会社テンポイノベーション

店舗物件の転貸借に特化した不動産事業を行う株式会社テンポイノベーションは、新入社員の早期戦力化と定着率の向上、また研修担当者の負担軽減のため、新入社員研修にオリジナル動画教材を用いたeラーニングを導入しました。

社内に分散していたナレッジを整理し、視覚的に理解しやすいアニメーション動画を用いたeラーニング教材を、10カ月で300本制作。動画教材の導入から1年で退職した新入社員はほとんどおらず、成長スピードも向上しています。また、研修担当者はイメージの行き違いや説明コストが激減したと感じています。

同社は動画教材の導入によって、新入社員の早期戦力化と定着率向上、研修担当者の大幅な負担軽減を実現しました。

店舗物件の転貸借に特化した不動産事業を展開する株式会社テンポイノベーションは、新入社員の早期戦力化・定着率向上…

株式会社ルネサンス

会員制フィットネスクラブや温浴施設などを運営する株式会社ルネサンスは、日々のお客様対応に追われ、新人教育にかける時間を確保するのが難しいという課題を抱えていました。

そこで、新人スタッフはまずeラーニングで企業理念や接遇、コンプライアンスや業務手順などの学習ベースを作った後に、OJTに臨む流れを作りました。

教育担当者がお客様対応などに当たっている間も、新人スタッフは時間を有効活用でき、OJTでは現場で生きるノウハウをより効率的に身に付けられるようになりました。また、教育担当者も新人教育にかける時間や労力を削減でき、eラーニングによる教育の体系化・効率化を実現しています。

店舗を運営する企業に共通する課題「新人教育を効果的・効率的に実施し、早期戦力化を実現していくこと」について、どのようにス…

住友商事株式会社

住友商事株式会社は、幅広い分野で事業を展開する大手総合商社です。同社は国内外に多数の拠点を持っており、グローバルな人材に対して、労働安全に対する共通の知識教育を行うことを課題としていました。

労働災害は、リアリティが高いものほど「自分ごと」として捉えやすくなります。そこで、視覚的に分かりやすく、リアルで印象に残るオリジナルのeラーニング教材を作成し、「災害の怖さや現場の臨場感」を疑似体験し、「自分だったらどうする?」と、考えることができる機会を提供しました。

映像をベースとしたeラーニング教材は、言語の壁を越えた教育にも有効です。住友商事は、受講者の労働災害への理解が深まり、全社的に安全や防災への意識が向上したと、eラーニング教育による手応えを感じています。

企業が、世界各国、さまざまなビジネス分野で事業を拡大していくなかで、労働災害発生リスクも増加しています。大手総…

企業向けeラーニングシステム10件をポイントごとに比較! ⇒ 「eラーニングシステム徹底比較Book」を無料ダウンロード

まとめ

eラーニングとは、パソコンやスマートフォンなどの電子デバイスを用いた、インターネット経由の学習のことです。

eラーニングの導入に必要なものは、以下の4つです。

- eラーニングシステム

- 学習教材

- インターネット環境

- 学習端末(パソコン、スマホ、タブレット)

eラーニングの近年のトレンドには以下のような特徴があります。

- スマホなど学習端末のマルチデバイス化

- マイクロラーニングが主流に

- 動画教材の浸透

- ラーニング・アナリティクスとAIによる学びの最適化

- ブレンディッドラーニング

eラーニングシステムには、受講者用、管理者用にさまざまな機能があります。受講者向けの主な機能は、以下の通りです。

- eラーニング受講

- 研修の受講申し込み・申し込み履歴の確認

- アンケートや課題提出

- 学習履歴の確認

管理者用の主な機能は以下の通りです。

- eラーニング配信

- 研修案内や課題提出のリマインド自動化

- アンケートやテストの自動集計

- 学習履歴・進捗、保有資格等の確認

さらに、教材作成機能を備えたeラーニングシステムでは、以下のようなことが可能です。

- 自社の集合研修の講義動画などの取り込み

- PowerPointやExcel、Word、PDF資料の取り込み

- アセスメントやアンケートの作成

- ナレーションの自動生成

- オリジナル学習コースの作成 など

eラーニングは、受講者、企業側双方にさまざまなメリットをもたらします。

- 受講者のメリット

学習場所を選ばない

自分のペースで学習できる

- 企業のメリット

学習の品質向上・均一化

研修の金銭的コスト削減

研修運用の効率化

管理・分析機能の強化

教育プログラムの変更が容易

一方で、以下のようなデメリットもあり、対策が必要です。

- 受講者のデメリット

コミュニケーションが減少する

モチベーション維持が難しい

- 企業のデメリット

eラーニングシステムや教材の費用がかかる

受講環境の整備が必要

自社独自の教育コンテンツを、eラーニングシステムの教材作成機能やオーサリングツールを使用して内製する企業も増えています。内製化のメリットは、以下の通りです。

- 自社の状況に最適な教材の作成

- 情報の迅速なアップデート

- 長期的なコスト抑制

内製化のデメリットは、以下の3点です。

- 初期の作成工数が多く、担当者の負担が増える

- 担当者のノウハウ不足によりクオリティが低下する可能性がある

- 教材作成のための人材育成が必要

自社に合ったeラーニングシステムを選定する際のポイントとして、以下を紹介しました。

- 目的・機能・費用などの確認事項

- 効果を高める施策とルールの検討

- 4つのニーズ別:eラーニングシステム選びのヒント

最後に、eラーニングの導入成功事例として、3つの企業について紹介しました。

- 株式会社テンポイノベーション

- 株式会社ルネサンス

- 住友商事株式会社

eラーニングでできることや、必要な準備などの基本的な情報を把握すると、導入に向けた具体的な計画が立てやすくなります。この記事を、自社に最適なeラーニング環境の構築のためにお役立ていただければ幸いです。

- 学校法人産業能率大学 総合研究所「通信教育およびeラーニングの活用実態調査」, (閲覧日:2025年7月4日) ↩︎