「テスト作りって意外と大変だな…」「なるべくまとめて、効率よく作業を進めたい」

自社でeラーニング教材を作成している企業の担当者の方は、一度はこんな風に感じたことがあるのではないでしょうか?

テストは「学習内容の理解度を確認すること」が主な目的ですが、一から作成するのは簡単ではありません。作成の際は、学習内容のポイントを確認したうえで「どのように問うか」「どのように回答させるか」を考える必要があります。問題形式によっては、添削時の解説の内容を考えたり、「誤答」を考えたりする必要もあるでしょう。目的に合わせて難易度の調整も必要です。

一連の作業を1問ずつ行うのは大変ですが、やっつけ作業でテストを作ると受講者から苦情が出たり、教育施策に影響が出る可能性もゼロではありません。

このような課題を解決するためには、eラーニングでテストを作成するのがおすすめです。eラーニングを使えば、教育の提供からテストの実施、結果の管理、活用までシステムで一貫して行え、管理者の負担を軽減できます。

本稿では、eラーニングでテストを作るメリットやeラーニングで作れるテストの種類と形式、良いテストの作り方について解説します。テストが作れるeラーニング製品の比較表や、eラーニングでテストを実施している企業事例も紹介しているので、eラーニングの質の高い教材とテストの提供を効果的に行いたい方は、ぜひ参考にしてください。

eラーニングの運用を成功させるための具体的な方法とは? ⇒ 「eラーニング大百科」を無料でダウンロードする

「できるだけ安価に、かつ良い教材を取り揃えたい」eラーニングの教材コンテンツの調達を担当されている方は、このようにお考えだと思います。しかし、闇雲にインターネット検索をしてみても、ベンダー各社が提供している教材コンテンツの多さに圧[…]

AIで要約

- 「良いテスト」は目的が明確で、問題の妥当性・信頼性があり、受講者がストレスなく解答できるものです。

- テスト作成は目的決定、仕様決定、原稿作成、教材化、結果分析と5つのフェーズで進めます。

- テストの問題は学習範囲から出題し、設問文の仕様統一など受講者への配慮が重要です。

- テスト結果を分析し、継続的に改善することで教育効果を最大化できます。

eラーニングでテストを作るメリット

効率的に教育施策を行うためには、eラーニングの教育コンテンツとテスト機能を併せて使うのがおすすめです。ここでは、eラーニングでテストを作るメリットを見ていきましょう。

テスト運用にかかるコストを削減できる

eラーニングでテストを行うと、テストの作成から実施、結果の自動採点・集計、学習者へのフィードバックまでシステムで一元的に管理できるため、手間やコストを削減できるのがメリットです。

紙によるテストを廃止することで印刷・配布・回収の手間と費用がなくなりますし、採点や集計が自動化されるため人手によるミスもなくなります。

自社の業務内容に即したテストを作成できる

eラーニングを利用すれば、自社の業務内容や独自のルール、文化に合わせたオリジナルのテストを作成できるため、業務に直結する知識やスキルを効率的に教育できるのがメリットです。

例えば、特定の部署で必要な専門知識や、社内システムの操作方法、全従業員が理解すべきコンプライアンスに関する内容など、自社ならではの項目をテストに盛り込めます。また、新入社員には基礎的な問題、ベテラン社員には応用的な問題を出題するなど、対象者に合わせたレベル設定も可能です。

学習機会が増え、知識定着につながりやすい

eラーニングによるテストは、研修後や業務の合間など、従業員の都合の良いタイミングで受けられるため、学習機会が増え、知識の定着につながりやすいのがメリットです。

テストを受ける行為自体が、学習内容の確認や整理につながります。eラーニングは何度でもテストを受けられるため、間違えた問題を復習すれば理解をより深められるでしょう。

研修直後のテスト+一定期間後のテストのように、組み合わせて実施するのも効果的です。定期的に行うことで、継続的なスキル維持や知識のアップデートにつながります。

eラーニングの運用を成功させるための具体的な方法とは? ⇒「 eラーニング大百科」を無料でダウンロードする

eラーニングのテストの種類

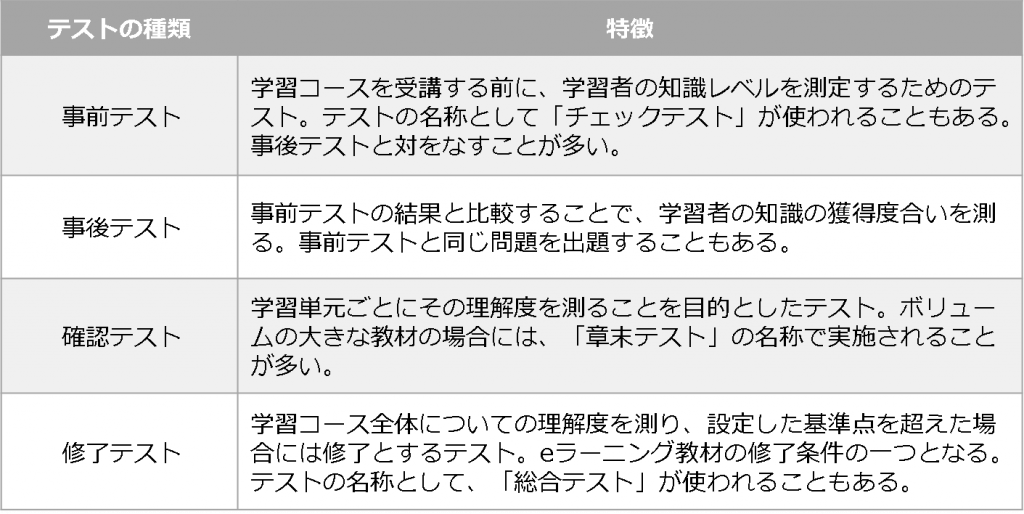

ここでは、eラーニングで作れる主なテストの種類を見ていきます。

このようにテストの種類によって目的が異なるため、自社で実施する際は目的に応じて最適なタイミングでテストを行いましょう。

eラーニングのテストの出題形式

ここでは、eラーニングのテストにおける主な出題形式を見ていきます。

| 択一式 | 選択肢のなかから正しいものを一つ選ぶ出題形式 |

|---|---|

| 複数選択式 | 選択肢のなかから、正しいものを複数選ぶ出題形式 |

| ○×式 | 正しいものに○、間違ったものに×をつける出題形式 |

| 穴埋め選択式・記述式 | 問題文の空欄に正しい用語を選択、または記述する出題形式 |

| ランダム出題 | あらかじめ用意した複数の問題から、受講者ごとにランダムに出題する出題形式 |

| 選択肢シャッフル | テストを実施する度に選択肢の順番が変わる出題形式 |

| 記述式 | 解答を文章で記載させる出題形式 |

出題形式としては、「択一式」「複数選択式」「○×式」などが一般的です。

問題の内容にもよりますが、難易度のレベルはおおむね「○×式」<「択一式」<「複数選択式」となっています。受講者の理解度を厳密に測りたい場合は難易度が高いものを選ぶとよいでしょう。難易度をよりアップさせる場合は、「ランダム出題」や「選択肢シャッフル」が効果的です。

さらに深く受講者の理解力や思考プロセスを確認したい場合は、記述式がおすすめです。ただし、記述式はeラーニングの自動採点に対応していない場合があり、採点の手間がかかる恐れがあります。

eラーニングの「良いテスト」とは?

良質なテストを作成するためには、eラーニングにおける良いテストの定義を確認することが重要です。

では、「良いテスト」の条件について詳しく見ていきましょう。

実施目的が明確なテスト

1つ目の条件は、「このテストの目的は何か?」が明確になっていることです。目的が不明確だと評価基準がぶれたり、問題作成がスムーズに進まなかったりする恐れがあります。受講者にとっても混乱しやすく、効果的な学びが得られません。

そのため、テスト作成の際は単に知識を測るだけでなく、「何を」「どのような基準で」評価するかを明確にしておきましょう。例えば、新入社員の理解度、業務スキルの習熟度、昇進判断など、目的に応じて内容や難易度を調整します。

テスト結果をどう活用し、どのようにフィードバックするかといった出口戦略まで考慮して、目標を設定することも重要です。

テスト問題に妥当性・信頼性があるテスト

2つ目の条件は、テスト問題に妥当性・信頼性があるということです。そのためには、「学習した範囲内の知識で解答できる問題」を作成しなければなりません。テストは、受講者に教材を通じて学習した内容を問い、その理解度を測ることを目的としているからです。

問題にしやすいというだけの理由で、学習の範囲外にある概念や考え方(関連知識など)を題材とすることはやめましょう。これは受講者に混乱をもたらすほか、問い合わせの増加要因になってしまいます。

受講者が誤った知識を習得しないよう、信頼できる情報源(公的機関・専門機関の発表、最新の法令など)を使って問題作成するのも必要不可欠です。特に、業務知識やコンプライアンスなど、正確性が求められる分野のテストでは、情報源にご注意ください。

ストレスなく答えられるテスト

テスト問題は分かりやすく答えやすいことが重要なため、一読しただけで理解できるよう問題文は簡潔に作成しましょう。

eラーニングコースの開始時や適切なタイミングで、修了後にテストがあること、実施の目的、おおよその内容や形式、合格基準などを事前に予告しておくこともストレス負荷を軽減させるうえで重要です。予告することで、受講者は集中して学習を進められる他、モチベーション向上にもつながるでしょう。

視覚的に理解できるテスト

テスト問題は受講者が直感的に理解できることが重要です。文章だけでは理解が難しい問題を問う際は、画像や動画、図グラフなど視覚的な情報を盛り込むとよいでしょう。

例えば、製品の操作方法を問う問題には画像や動画を、業務内容を問う問題には動きや流れを動画で添えれば、受講者が具体的なイメージを持ちやすくなります。視覚情報を入れることで、受講者の集中力維持や学習体験向上にもつながるでしょう。

eラーニング教材を効果的に作る方法を詳しく解説! ⇒ 「eラーニング作り方の教科書」を無料でダウンロードする

eラーニングでの「良いテスト」の作り方

ここからは、具体的に「良いテスト」の作り方を確認していきましょう。

基本的にテストは以下の流れで作成します。

- テストの目的と評価基準(何をどのような基準で測るのか)を決める。

- テストの仕様(種類、出題形式、解説の有無、合格基準など)を決める。

- テストの仕様に合わせて原稿を作成する。

- 教材作成支援ソフトを使って教材化する。

- テストの実施結果を分析して改善する。

では、「良いテスト」の作り方について詳しく見ていきましょう。

作成フェーズ1:テストの目的と評価基準を決める

テストの作成において最も重要なのが「テストの目的」を決めることです。目的を決めることで、評価基準の設定、テスト問題の作成という一連の流れがスムーズに進みます。

テストの主な目的は、教材の学習内容を理解しているか確認することですが、求める理解度のレベルは教材によって異なります。まずは教材の目的を整理したうえで、テストの実施目的、評価基準を決めましょう。

例えば、アパレルの製造・販売を行っている企業が全国の店舗スタッフに対し、eラーニングで新商品に関する知識を教育しているとします。この場合、教材の目的は「店舗スタッフが新商品について理解し、顧客に分かりやすく説明できるようになること」です。テストの実施目的は、「店舗スタッフの新商品に関する知識が、顧客に分かりやすく説明できる水準まで達しているか測ること」といえます。

それでは、合格水準をどのくらいに設定すればよいのでしょうか。対象がパート・アルバイトスタッフが多い店舗スタッフであると考えると、限られた時間の中で最大限の効果を引き出すことが重要になります。

商品の特徴について細かなスペックまで覚える必要はなく、「新商品について最低限必要な知識を習得できたか」「接客トークの主なパターンを把握できたか」が評価のポイントとなります。このポイントを前提に、問題の作成基準を設定すればよいのです。

作成フェーズ2:テストの仕様(種類、出題形式、解説の有無、合格基準など)を決める

テストの目的が固まったら、eラーニングの受講前に行う事前テストなのか、受講後に行う事後テスト・確認テスト・修了テストなのかといった、テストの種類を決めましょう。次に目的に合わせてテストの出題形式を決めます。例えば、多くの知識を効率的に問いたい場合は、正誤判定が容易な「選択式」や「○×式」、思考力を問いたい場合は「記述式」を選ぶのが有効です。

採点後に解説を出すか出さないかを決めることも重要です。間違いの理由や関連知識を学べる解説を用意することで、テストを単なる評価だけでなく、学習の機会にできます。

ただし、資格取得や昇進・昇給のための認定試験など、「評価」や「選抜」に特化したテストの場合、試験問題が流出する恐れがあるため解説を書かなくても構いません。テストの目的に合わせて、解答の有無を検討してください。

最後に学習内容や学習目的に応じて合格基準を設定します。例えば、必要最低限の知識を習得させたい場合は 70%、一定の水準をクリアすれば問題ない場合は 80%、情報セキュリティのように、完璧な対応が求められる場合は 100% のように設定するとよいでしょう。

作成フェーズ3:仕様に合わせて原稿を作成する

確定した仕様に合わせて問題文を作成します。学習者がストレスなくテストを受けられるよう、テスト全体で設問文の表現を統一しましょう。

例えば、「間違っているものはどれでしょうか?」「適切でないものはどれでしょうか?」のように表現が異なる設問が混在していると、受講者が混乱しかねません。

「です・ます」調か、「だ・ある」調か、文章の調子を統一することも重要です。どちらが良いというわけではありませんが、混在していると問題を読むのがストレスになりかねません。

作成フェーズ4:eラーニングシステムに反映し教材化する

原稿が完成したら、eラーニングシステムに反映し教材化します。一般的なeラーニングシステムは直感的な操作ができるよう設計されているため、専門的な知識がなくてもテストを教材化できるでしょう。

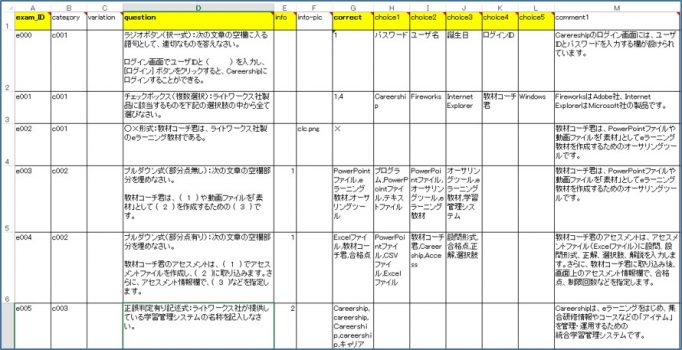

例えば、当社のeラーニングシステムでは、所定のExcelファイルに問題文や正解などを入力するだけで、簡単にテストを作成できます。

以下は当社の教材作成ツールにテスト原稿を取り込むために使用するExcelファイル画面の一部です。

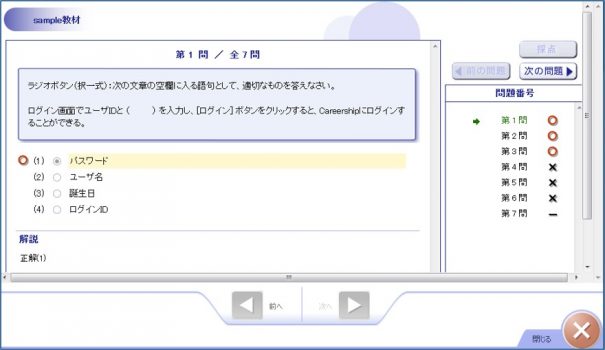

このファイル(原稿)を教材作成ツールに取り込んで作成した教材のイメージは以下の通りです。

このように、教材作成ツールに対応したファイル(原稿)さえ用意すれば、テストは短時間(数分程度)で作成できます。また、改訂作業も容易に行えます。

オリジナルeラーニング教材もテストも作り放題! ⇒ ライトワークスのeラーニング教材作成ツールを詳しく見る

「eラーニングの教材作成、何から手をつければいいのだろう?」「なるべく手間をかけずに質の高い教材を作りたい」初めてeラーニング教材の作成担当になった方や、これまでのやり方に課題を感じている方は、このような悩みを抱えているのではない[…]

作成フェーズ5:作成したテストを複数人に受けてもらう

作成したテストをeラーニングに反映したら、問題がないか複数人にテストしてもらいましょう。主なチェックポイントは、誤字脱字がないか、一読して問題が理解できるか、根拠不明の情報がないかなどです。受講者の視点でテストしてもらい課題を改善することで、テストの質を上げ受講者がストレスなく受けられるようになります。

eラーニングテストを効果的に運用するコツ

eラーニングによるテストは、ただ導入、実施するだけで効果が上がるわけではありません。ここでは、効果的に運用するコツを見ていきます。

導入するeラーニングシステムは1つに統一

eラーニングシステムが複数あると受講者が操作に迷いストレスを感じる恐れがあるため、1つに統一しましょう。企業側にとっても、複数のeラーニングシステムを使いながら従業員のスキル管理をするのは簡単ではありません。1つに統一することで、学習履歴の管理やデータ分析、教材の管理なども効率的に行えます。

システムを統一できない場合、受講者がスムーズにテストに取り組めるよう、操作マニュアルを整備したり、システム間の導線を明確にしたりするなどの工夫が必要です。受講者がテストを受けやすいよう工夫することで、テストに集中でき、教育効果の向上を期待できます。

eラーニングシステムは、インターネットを通じてオンライン上で教材を配信するためのシステムです。社内研修のコストを抑えられるだけでなく、DX推進やリスキリング、自律学習にも欠かせない手段となりつつあります。この記事では、企業向けeラ[…]

受講者が操作しやすい環境を整える

eラーニングによるテストは、インターネット環境や使用するデバイスに依存するため、スムーズにテストを受けられるようアクセス環境を整えましょう。整えたら受講者に、使用するPCやスマートフォンのOS、ブラウザのバージョン、インターネット回線の速度など、テストを受けるために必要な環境を事前に伝えます。

同時アクセスが増えても安定して動作するかなど、システムの負荷対策も重要です。テスト中に何らかの技術的な問題が発生した場合に、迅速に対応できるサポート体制も整えておきましょう。

また、テストの開始から終了までの操作に迷うことがないか、スマートフォンやタブレットでも問題なく表示されるかなど、操作性も確認してください。

テストの効果を測定し改善を繰り返す

テストの運用は、やりっぱなしでは効果的ではありません。テスト結果の分析や学習者へのアンケート結果をもとに、次の施策作りに取り組むこと、あるいはテスト自体の改善に取り組むことが大切です。分析のポイントは以下の通りです。

- テストの目的を達成することができたか

- テスト問題と学習者のレベルは合っていたか

- 合格基準は適切だったか

- 学習者はストレスを感じていなかったか etc.

このような分析と改善の継続的な実施がテストの品質、さらにはeラーニングを活用した教育研修の品質を高め、学習者の満足度の向上につながります。

「eラーニングを導入したいが、本当に効果があるのかわからず、費用対効果のめどが立たない…」「すでに導入しているが、従業員が活用しきれておらず、成果が曖昧になっている…」eラーニングは多くの企業で導入されていますが、その効果の測定や[…]

テストが作成可能な主要eラーニング5選

ここでは、テストを作れる主要なeラーニングをご紹介します。

CAREERSHIP GROWTH

(2025年10月調べ)

| 対応デバイス | PC、タブレット、スマートフォン | |||

| 利用可能人数 | 60~1,000人(1,000人以上は別プランあり) | |||

| 価格 | 月額350円/ID〜 ※501~1,000IDの場合 ※60ID~契約可 ※初期費用無料 | |||

| 機能 | eラーニング受講管理 | 〇 | リマインドメール送信 | 〇 |

| 教材の進捗管理 | 〇 | テスト・アンケート 実施・集計 | 〇 | |

| 学習コース作成 | 〇 | 集合研修管理 | 〇 | |

| 人材データ管理 | 〇 | |||

| 教材 | コンテンツ数 | 300タイトル 1,000本以上 | 教材テーマ | 新入社員研修 階層別研修 Microsoft Office コンプライアンス ハラスメント対策 情報セキュリティなど |

| SCORM対応 | 〇 | |||

| 教材作成機能 | 動画取り込み | mp4、mov | PowerPoint取り込み | 〇 |

| PDF取り込み | 〇 | |||

| その他 | 無料トライアル | 〇 | サポート | 〇 |

https://www.lightworks.co.jp/services/careership_growth

CAREERSHIP GROWTHは、エンタープライズ企業向けに開発された高性能のLMSと、eラーニング受け放題サービスがセットになった1,000ID以下限定のお得なeラーニングパッケージです。

eラーニングシステムとコンテンツが一体化しているため、教材の用意からテストの作成、添削、学習状況の管理までこれ一つで完結します。

網羅性の高い教材コンテンツに加え、教材作成機能も搭載されているため、両者を組み合わせた効率的な教育が可能です。Excelを取り込めばテストも簡単に作成でき、回答方式も自由に設定できます。

1,000名以下限定!高性能LMSで教材&テストを作成! ⇒ 「CAREERSHIP GROWTH」検討資料を無料でダウンロードする

e-JINZAI for business

(2025年10月調べ)

| 対応デバイス | PC、タブレット、スマートフォン | |||

| 利用可能人数 | 1人〜 | |||

| 価格 | 1人当たり440円/月(税込) 初期費用無料 ※年間契約で利用者100人の場合 ※301人以上は要相談 | |||

| 機能 | eラーニング受講管理 | ◯ | リマインドメール送信 | - |

| 教材の進捗管理 | ◯ | テスト・アンケート 実施・集計 | ◯ | |

| 学習コース作成 | ◯ | 集合研修管理 | - | |

| 人材データ管理 | - | |||

| 教材 | コンテンツ数 | 10,000本以上 | 教材テーマ | リーダーシップ 部下育成 ロジカルシンキング コンプライアンス 情報セキュリティ ビジネスイングリッシュなど |

| SCORM対応 | - | |||

| 教材作成機能 | 動画取り込み | mp4、mpegなど | PowerPoint取り込み | ◯ |

| PDF取り込み | ◯ | |||

| その他 | 無料トライアル | ◯ | サポート | - |

https://www.ejinzai.jp/business/elearning

e-JINZAI for businessは、株式会社ビズアップ総研が提供する一般企業・団体向けのLMSです。web研修と管理機能が標準装備されており、直感的な操作で教育にかかるコストと時間を削減できます。

教材は階層別基礎研修、テーマ研修(時流・階層別・一般)、専門職研修、自己研鑽研修の4種類に分けられ、受講者のキャリアステージに応じて最良のタイミングで教育できます。自社でオリジナルの教材やテストも作成(オプション対応)でき、既存の教材と組み合わせた独自のカリキュラムも作成可能です。

AirCourse

(2025年10月調べ)

| 対応デバイス | PC、タブレット、スマートフォン | |||

| 利用可能人数 | 1ID〜 | |||

| 価格 | コンテンツプラスプラン:月額200円/ID(税抜) ※年間契約1,000~2,999ID、年額一括払いの場合 ※初期費用無料 | |||

| 機能 | eラーニング受講管理 | ◯ | リマインドメール送信 | ◯ |

| 教材の進捗管理 | ◯ | テスト・アンケート 実施・集計 | ◯ | |

| 学習コース作成 | ◯ | 集合研修管理 | ◯ | |

| 人材データ管理 | - | |||

| 教材 | コンテンツ数 | 1,000コース、6,000本以上 | 教材テーマ | ビジネススキル マネジメントスキル ITスキル コンプライアンスなど |

| SCORM対応 | ◯ | |||

| 教材作成機能 | 動画取り込み | mp4、movなど | PowerPoint取り込み | ◯ |

| PDF取り込み | ◯ | |||

| その他 | 無料トライアル | ◯ | サポート | ◯ |

https://aircourse.com

KIYOラーニング株式会社によるAirCourseは、初期費用無料・月額200円/ライセンスというリーズナブルな料金体系が魅力のLMSです。

1,000種類以上のテーマ研修や階層別研修が初期装備されており、新入社員から管理職まで各階層に必要な知識やスキルを的確に教育できます。ほぼ全ての研修に確認テストやワークシートが付属している他、自社独自のテストも自由に作成できます。

テストやアンケート、提出課題など複数の素材を組み合わせて、自社オリジナルのコースも作成可能です。

SAKU-SAKU Testing

(2025年5月調べ)

| 対応デバイス | PC、タブレット、スマートフォン | |||

| 利用可能人数 | 30名〜(大規模利用にも対応可能) | |||

| 価格 | 初期費用:契約ID数によって異なる 月額料金:330円/ID(ユーザーID数300名〜の場合) | |||

| 機能 | eラーニング受講管理 | 〇 | リマインドメール送信 | 要確認 |

| 教材の進捗管理 | 〇 | テスト・アンケート 実施・集計 | 〇 | |

| 学習コース作成 | 要確認 | 集合研修管理 | ― | |

| 人材データ管理 | 〇 | |||

| 教材 | コンテンツ数 | 要確認 | 教材テーマ | コンプライアンス、製造業向け、取締役・監査役トレーニング、ビジネスマネジメントなど |

| SCORM対応 | 未対応 | |||

| 教材作成機能 | 動画取り込み | 〇 | PowerPoint取り込み | 〇 |

| PDF取り込み | 〇 | |||

| その他 | 無料トライアル | 〇 | サポート | 〇 |

https://www.e-coms.co.jp/business/e-learning

株式会社イー・コミュニケーションズが提供するSAKU-SAKU Testingは、CBT(Computer Based Testing=コンピューターを利用して行うテスト)の技術と実績を基に開発されたeラーニングプラットフォームです。

専門家集団が作成・監修した多彩なコンテンツが揃っており、現場で想定されるシーンを用いて実践的な内容を学習できます。自社製のオリジナル教材の他、AIを活用した問題作成ツール「サクテスAITEM」を使ってPDFから簡単にテスト問題も作成できます。

「マニュアル不要で誰でも操作できる」をコンセプトに開発されているため、担当者の変更や他部門でのスポット利用など導入後のさまざまなニーズに柔軟に応えられます。

Generalist®/LW

(2025年5月調べ)

| 対応デバイス | PC、タブレット、スマートフォン | |||

| 利用可能人数 | 〜1,000名 | |||

| 価格 | 初期費用:0円 月額料金:10,000円(毎月お得な定額プランの場合)(税表記なし) | |||

| 機能 | eラーニング受講管理 | 〇 | リマインドメール送信 | 要確認 |

| 教材の進捗管理 | 〇 | テスト・アンケート 実施・集計 | 〇 | |

| 学習コース作成 | ― | 集合研修管理 | 要確認 | |

| 人材データ管理 | ― | |||

| 教材 | コンテンツ数 | 600コース以上 | 教材テーマ | ChatGPT、 メンタルヘルス、 コンプライアンス、 プレゼンテーション、 Web制作、 オウンドメディアなど |

| SCORM対応 | 未対応 | |||

| 教材作成機能 | 動画取り込み | 〇 | PowerPoint取り込み | 〇 |

| PDF取り込み | 〇 | |||

| その他 | 無料トライアル | 〇 | サポート | 〇 |

https://www.global.toshiba/jp/products-solutions/business-ict/gene-lw.html

東芝デジタルソリューションズ株式会社によるGeneralist®/LWは、利用頻度に合わせてプランが選べるeラーニングクラウドサービスです。

ECサイトからコンテンツを購入しすぐにeラーニングを始められる他、オーサリングツールを使い、自社で教材を作成もできます。択一選択・複数選択・○×選択・穴埋め選択の4パターンのテストも作成でき、ランダム出題など柔軟性の高い出題形式にも対応しています。

また、オプションでAIにテスト問題の自動生成を任せられます。AIへの指示は、問題数、問題の傾向、問題方式を選ぶだけなので、面倒な操作は必要ありません。AIにより生成されたテストは手動で修正できる他、追加での自動生成も可能です。

Smart Boarding

(2025年5月調べ)

| 対応デバイス | PC、タブレット、スマートフォン | |||

| 利用可能人数 | 30名〜(最低契約ID数が30ID) | |||

| 価格 | 月額料金:1,080円/ID(ライトプランの場合)(税表記なし) | |||

| 機能 | eラーニング受講管理 | 〇 | リマインドメール送信 | 要確認 |

| 教材の進捗管理 | 〇 | テスト・アンケート 実施・集計 | 要確認 | |

| 学習コース作成 | 要確認 | 集合研修管理 | 要確認 | |

| 人材データ管理 | 〇 | |||

| 教材 | コンテンツ数 | 400種類以上 | 教材テーマ | コミュニケーション、 ビジネスマナー、 プレゼンスキル、 クロージング力など |

| SCORM対応 | 未対応 | |||

| 教材作成機能 | 動画取り込み | 〇 | PowerPoint取り込み | ― |

| PDF取り込み | ― | |||

| その他 | 無料トライアル | 〇 | サポート | 〇 |

https://www.smartboarding.net

Smart Boardingは、株式会社FCEが創業以来培ってきた人材育成・組織づくりコンサルティングのノウハウを活かし、開発した人材育成プラットフォームです。

Smart Boardingの特徴は、eラーニングでインプットした知識をオンラインライブレッスンでアウトプットし、「知っている」から「できている」に導く仕組みがあることです。

オンライントレーニングの種類は「オンラインレッスン」「実践型トレーニング」「オンライン講座」「オンラインディスカッション」の4種類です。これらを通してインプット、アウトプットを繰り返すことで、現場で成果を出すレベルまでスキルを引き上げられます。

動画や資料などをアップロードして自社オリジナルの教材も作成できる他、直感的な操作で自社オリジナルのテストも簡単に作成できます。

自社のニーズに合うeラーニングシステムは?特徴や費用などポイント比較 ⇒ 「企業向けeラーニングシステム徹底比較Book」を無料ダウンロード

eラーニングによるテストを活用した企業事例

ここでは、eラーニングによるテストを従業員教育に活用している事例をご紹介します。

トヨタ紡織株式会社(輸送用機器)

トヨタ紡織株式会社は、もともと導入していたeラーニングがサポート終了になることから、新たなシステムとしてCAREERSHIPを導入しました。

CAREERSHIPを選んだ最終的な理由は、複数部署に教育担当者が100人以上という、大規模運用が可能な点です。

CAREERSHIP導入後、知識の習得はCAREERSHIPで、現物を見る・体験する必要がある教育では現地現物を織り込んだ教育を実施しています。例えば、国内の技術専門教育における約30講座を、約7割オンラインに置き換え、残りの3割はMicrosoft Teamsを使ったオンライン教育と対面の教育を実施しています。

これまで紙で行っていたテストもCAREERSHIPに切り替えたところ、印刷物の配布や採点、返却の手間を削減できました。CAREERSHIPで一気通貫できるようになったことで、年間約300時間の工数削減を実現しています。

コスト削減だけではなく、紙からデータに切り替える際にコンテンツの内容を見直すことで、内容の質の向上にもつながっています。

CAREERSHIPは海外拠点にも展開しており、累計受講者も約43万人に拡大しています。今後もeラーニングと対面の良いところを生かしながら、国内外の教育を企画・推進していくようです。

自動車のインテリア・エクステリア、ユニット部品、航空機のシートなどを製造するトヨタ紡織株式会社(以降、トヨタ紡…

アサヒグループジャパン株式会社(食品・飲食)

アサヒグループジャパン株式会社は、社員3,200人に対して月のアクセス数が平均500だったeラーニングシステムを一新するため、CAREERSHIPを導入しました。

CAREERSHIPに決めた理由は、「各人に最適な教材を提示できるデリバリー型」「複数のベンダーの教材をラインナップできるオープン型」「グループ会社でも共通の教育基盤として使える柔軟性の高さ」でした。

同社では、CAREERSHIPをアサヒビール内のHRシステムと連携させ、ポータルサイト「Career Palette」として運用しています。Career Paletteでは、20種類の職種をそれぞれ3つのステージに分け、各ステージに必要なスキルを学べる教材をラインナップしています。

職種とステージ、必要なスキルが体系化することで、従業員のキャリア自律を促しています。また、HRシステムと連携することで、従業員の声をリアルタイムで聞けるようになり、迅速な計画立案にもつながっています。

さらに、同社ではCareer Paletteのテスト機能を使い、リアルと連携した活用を展開しています。具体的には、これまで対象者が全員参加できた営業部門の職種・階層別スキル研修を、Career Paletteのテストで8割以上正解した者のみ参加できるように変更しました。結果として参加者全員が高い知識レベルで集合研修に臨み、研修効果を上げることにつながりました。

同社では、Career Palette導入後、アクセス数が月平均6,000PVと導入前の12倍まで伸びています。今後は、学習状況に応じてポイントを付与し、新たな学びに利用できるようにするなど、Career Palettの運用を発展させていくようです。

2018年にeラーニングシステムを一新すると、月平均PVは12倍に拡大。なぜ、そのような利用率の拡大が実現できたのでしょ…

複雑な組織構造・大規模運用に対応!大手企業に選ばれ続ける多機能LMS ⇒ CAREERSHIPを詳しく見る

eラーニングの運用を成功させるための具体的な方法とは? ⇒ 「eラーニング大百科」を無料でダウンロードする

まとめ

eラーニングでテストを作るメリットは下記の通りです。

- テスト運用にかかるコストを削減できる

- 自社の業務内容に即したテストを作成できる

- 学習機会が増え、知識定着につながりやすい

eラーニングで作成できるテストの種類は下記の通りです。

- 事前テスト…eラーニング受講前に行うテスト、受講者の知識レベルを測定する

- 事後テスト…eラーニング受講後に行うテスト、事前テストと比較し知識の獲得度合いを測る

- 確認テスト…学習単元ごとに理解度を測るために行うテスト

- 修了テスト…学習コース全体についての理解度を測り、基準点を超えれば修了とするテスト

eラーニングのテストの主な出題形式としては、下記が挙げられます。

- 択一式…選択肢の中から正しいものを1つ選ぶ

- 複数選択式…選択肢の中から正しいものを複数選ぶ

- ○×式…正しいものに○、間違っているものに×をつける出題形式

- 穴埋め選択式・記述式…問題文の空欄に正しい用語を選択または記述する出題形式

- ランダム出題…受講者ごとにランダムに出題する形式

- 選択肢シャッフル…テストを受ける度に選択肢の順番が変わる形式

- 記述式…解答を文章で記載させる形式

効率的に知識レベルを測りたい場合は○×式や択一式、理解力や思考プロセスなどを深く知りたい場合は記述式のように、目的に合わせて出題形式を選びましょう。

eラーニングで質の高いテストを作るためには、「良いテスト」の定義を知っておくことが重要です。良いテストの定義として下記が挙げられます。

- 何をどのように評価するか、テスト実施の目的が明確

- 問題が学習内容の範囲から出題されており、信頼できる情報源を使用している

- 問題が分かりやすくストレスなく答えられる

- 動画や画像により視覚的に理解できる

このような良いテストはどのようなステップで作るのでしょうか。作成の流れは下記の通りです。

- テストの目的と評価基準を決める

- テストの仕様(種類、出題形式、解説の有無、合格基準など)を決める

- 仕様に合わせて原稿を作成する

- eラーニングシステムに反映し教材化する

- 作成したテストを複数人に受けてもらう

eラーニングによるテストはただ作成すれば効果が上げられるわけではありません。テストを効果的に運用するコツとして、下記が挙げられます。

- 導入するeラーニングシステムは1つに統一する

- 受講者が操作しやすいか確認する

- テストの効果を測定し改善を繰り返す

テストを作れる主要なeラーニングとして下記を紹介しました。

- CAREERSHIP GROWTH(株式会社ライトワークス)

- e-JINZAI for business(株式会社ビズアップ総研)

- AirCourse(KIYOラーニング株式会社)

- SAKU-SAKU Testing(株式会社イー・コミュニケーションズ)

- Generalist®/LW(東芝デジタルソリューションズ株式会社)

eラーニングによるテストを活用した企業事例として、下記2社を紹介しました。

- トヨタ紡織株式会社(輸送用機器)

- アサヒグループジャパン株式会社(食品・飲食)

この記事を参考に、eラーニングでのテスト作成をご検討ください。