「eラーニングの導入には、結局いくらかかるのだろう?」

eラーニング導入を検討する際、費用に関するお悩みは多くの人事・研修担当者の方がお持ちなのではないでしょうか。

eラーニングは、システムの種類や教材の選び方によってかかる費用が大きく異なります。それぞれの特徴や費用目安を把握しておかなければ、最終的に想定外のコストがかかり「こんなはずでは……」と頭を抱えてしまう事態にもなりかねません。

この記事では、eラーニング導入にかかる費用の全体像から、見落としがちな隠れたコスト、システムの種類別の費用相場、主要8製品の費用比較、そしてコストを抑えつつ効果を最大化するeラーニングシステムの選び方まで、網羅的に解説します。

自社に適した予算計画策定のために、この記事をお役立ていただければ幸いです。

企業向けeラーニングシステム10件をポイントごとに比較! ⇒ 「eラーニングシステム徹底比較Book」を無料ダウンロード

eラーニングシステムは、インターネットを通じてオンライン上で教材を配信するためのシステムです。社内研修のコストを抑えられるだけでなく、DX推進やリスキリング、自律学習にも欠かせない手段となりつつあります。この記事では、企業向けeラ[…]

AIで要約

- eラーニング導入には初期費用・運用費用・教材費用・オプション費用がかかります。予算計画の際は、運用担当者の人件費や教材更新費用などの隠れたコストも考慮しましょう。

- eラーニングシステムは「クラウド型」「オンプレミス型」「オープンソース型」「フルスクラッチ型」の4種類があり、それぞれ費用相場と特徴が大きく異なります。

- 教材調達は「セット契約」「単体調達」「内製」「外注」の4つの方法があり、目的や予算に合わせて選択することでコストを最適化できます。

- eラーニング導入は、教育担当者の負担軽減やコスト削減、DX推進に貢献します。無料トライアルを活用し、自社に合ったシステムを選びましょう。

知らないと損する!eラーニング導入費用の「全体像」

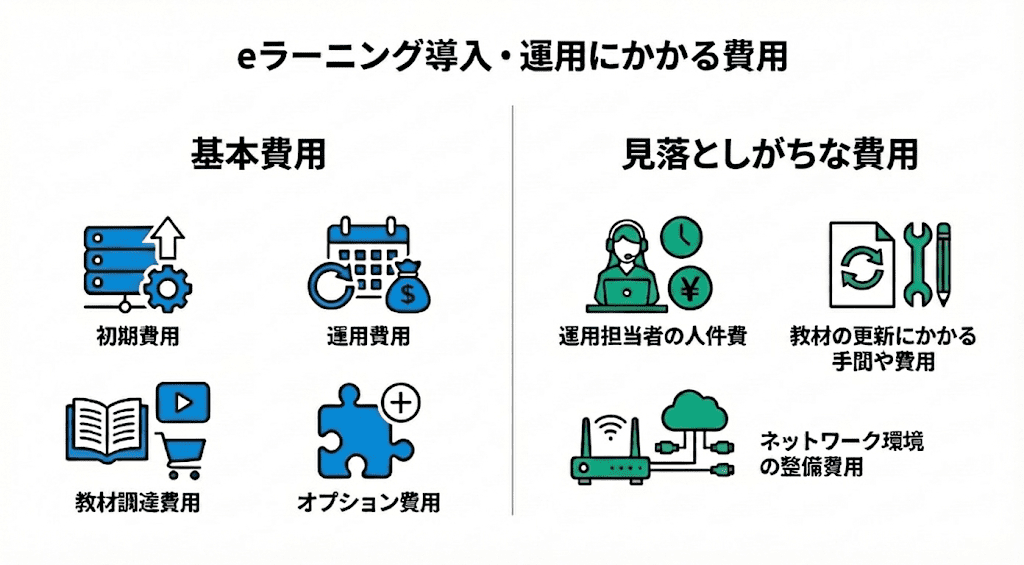

eラーニング導入にかかる費用は、初期費用や月々の利用料だけではありません。ここでは費用の内訳と全体像を整理し、適切な予算計画を立てるためのポイントを解説します。

eラーニングの導入・運用にかかる基本費用

eラーニングを導入するには、eラーニングの教材コンテンツと、それを配信するためのeラーニングシステムが必要です。

これらの準備には以下のような費用がかかります。

初期費用

eラーニングシステムのベンダーとの契約金や初期設定費用など、eラーニング導入時に一度だけかかる費用です。

運用費用

教材コンテンツやeラーニングシステムを継続的に利用するための費用です。

教材調達費用

eラーニングシステムで配信する教材コンテンツの利用にかかる費用です。レンタル(サブスクリプション利用)、購入、内製(自社で作成)、外注(外部委託)など、選択肢によって大きく異なります。

オプション費用

eラーニングシステムの基本機能以外の追加機能、例えば、高度なレポート機能、外部システムとの連携、追加ストレージなどを利用する場合にかかる費用です。

見落としがちな隠れたコスト

上記以外にも、以下のような見落としがちなコストを忘れずに考慮しましょう。これらをあらかじめ見込んでおくと、予算計画における「想定外」を避けられます。

運用担当者の人件費

eラーニングシステムの導入後は、運用担当者が受講者管理、教材コンテンツのアップロード、問い合わせ対応などを行う必要があり、時間や労力がかかります。

教材の更新にかかる手間や費用

法改正への対応や最新情報の反映など、教材コンテンツは定期的な更新が必要です。その作業にかかる時間や、外部委託する場合はその費用も発生します。

ネットワーク環境の整備費用

大規模な動画コンテンツを配信する場合など、既存のネットワーク環境では不十分なケースもあります。その場合は、ネットワーク増強費用なども考慮しましょう。

eラーニングシステムとLMSの違いは?

eラーニングについて調べていると、「LMS」という用語を目にする場合があります。

LMS(Learning Management System:学習管理システム)は、eラーニングやオンライン/オフライン研修を管理するためのシステムです。教材コンテンツを配信・管理するeラーニングシステムと機能面では近しいため、同義で使用されることもあります。

あえて違いを挙げるとすれば、一般的にLMSは規模の大きな組織で導入されるケースが多く、複雑な権限設定やデータ連携など高度な機能を持っている傾向が見られます。

例えば、以下のような状況であれば、LMSの導入を検討してみてもよいでしょう。

- 入社年次・役職・業務ごとなど、配信コンテンツを細かくアソートしたい

- 既存の人事システムとの連携やSSO(シングルサインオン:一度のログインで複数のシステムを利用できる)で利便性を向上させたい

LMSについては、以下の記事で詳しく解説しています。

LMSとは「Learning Management System(ラーニングマネジメントシステム)」の略で、日本語では「学習管理システム」と訳されます。この記事では、LMSの基本的な仕組みからメリット・デメリット、選定時に気を付け[…]

eラーニングシステムの種類別の特徴と費用

eラーニングシステムは、種類によって特徴や費用相場、メリット・デメリットが大きく異なります。自社に最適な選択をするために、それぞれのタイプを比較検討しましょう。ここでは4つの種類を紹介します。

【開発済システムを導入】クラウド型:初期費用が低い

各ベンダーが提供する、開発済のeラーニングシステムにはクラウド型とオンプレミス型の2つのタイプがあります。まずクラウド型を紹介します。

現在、eラーニングシステムはクラウド型が主流となっています。クラウド型はインターネット経由でサービスを利用するため、自社でサーバーを準備する必要がありません。初期費用を抑え、手軽に導入できる点が最大の魅力です。

教材コンテンツとシステムが一体化したパッケージサービスを提供するベンダーもあります。

クラウド型の費用相場

クラウド型eラーニングシステムにかかる費用目安は以下の通りです。

| 初期費用 | 0〜20万円程度 契約金や周辺機器費用 | |

|---|---|---|

| 運用費用 | システム利用料: 数百円/月(1ユーザー、従量課金制) または 数万~20万円程度の定額/月(月額固定制) | |

| 教材調達費用 | 既製教材レンタル | 1コンテンツ1,500~1万5,000円/月 |

| 既製教材購入 (買い切り) | 1コンテンツ20万~200万円 | |

| 内製/外注 | 内容により数万~数百万円 | |

| オプション費用 | 数万~100万円程度 高度分析レポート、他システム連携など選択したプランにない機能を利用する場合 | |

クラウド型のメリットとデメリット

クラウド型には、以下のようなメリットとデメリットがあります。

【メリット】

- 圧倒的な初期費用削減:導入のハードルが低い

- スピーディーな導入:インターネットに接続できれば、すぐに教育を始められる

- 運用負担を大幅軽減:メンテナンスやアップデートはベンダーに任せられる

- 場所を選ばない学習環境:全国どこでも利用でき、近年はマルチデバイス対応(PC、スマートフォン、タブレットなど複数の端末で利用可能)が主流

【デメリット】

- カスタマイズに制限:柔軟な機能変更は難しいが、ベンダーと相談の上で可能な場合も

- オプション追加で高額化の可能性:高度分析レポートや他システム連携などのオプションは、本当に必要か精査が重要

【開発済システムを導入】オンプレミス型:独自性・セキュリティ重視

次に、オンプレミス型の紹介です。

オンプレミス型は、自社のサーバーにシステムを構築し運用する形態です。前節で紹介したクラウド型では利用開始までの準備はベンダーが行いますが、オンプレミス型は全て自社で実施する必要があります。

導入準備・運用にかかるコストや人材を賄える大規模企業、または特殊なセキュリティ要件を持つ企業に適しているといえるでしょう。

初期費用は高額になりますが、ソフトウエアを買い切るタイプであるため、月々の運用費用はクラウド型より抑えられることが特徴です。

オンプレミス型の費用相場

オンプレミス型eラーニングシステムにかかる費用目安は以下の通りです。

| 初期費用 | 100万~500万円程度 契約金や周辺機器費用の他、ソフトウェア・サーバー購入費用、システム構築費用を含む | |

|---|---|---|

| 運用費用 | 3万~10万円程度/月 メンテナンス・サポート費用として ソフトウエアを買い切るため利用料はかからない | |

| 教材調達費用 | 既製教材レンタル | 1コンテンツ1,500~1万5,000円/月 |

| 既製教材購入 (買い切り) | 1コンテンツ20万~200万円 | |

| 内製/外注 | 内容により数万~数百万円 | |

| オプション費用 | 数十万円~ 機能の追加などを行う場合 | |

オンプレミス型のメリットとデメリット

オンプレミス型には、以下のようなメリットとデメリットがあります。

【メリット】

- 高いカスタマイズ性:自社の業務フローに完璧にフィットさせることが可能

- 強固なセキュリティ:外部接続なし、自社サーバー内での運用となるため、情報セキュリティを完全に管理できる

【デメリット】

- 高額な初期費用と準備期間が必要:予算と時間的な余裕が必要

- 運用・保守の手間:社内でのリソース確保が不可欠

- 定期的な保守費用が発生:月額利用料はかからないものの、ランニングコストを考慮に入れる必要あり

【自社開発】オープンソース型:コストとカスタマイズのバランス

開発済のシステムを利用せず、自社でeラーニングシステムを構築する方法もあります。

オープンソース型は、「ソースコード」(ソフトウエアの動作を定義するコード)が無償で公開されているソフトウエアを基盤に、自社でシステムを構築・運用する形態です。社内で技術力のある人材を確保できれば、低コストでカスタマイズ性の高いシステムを構築できます。

オープンソース型の費用相場

オープンソース型eラーニングシステムにかかる費用目安は以下の通りです。

| 初期費用 | ソフトウエア購入費用:なし サーバー購入費用:10~100万円程度 システム構築代行費用:10万~50万円(外注が必要な場合のみ) | |

|---|---|---|

| 運用費用 | 3万~10万円程度/月 メンテナンス・サポート費用として カスタマイズは内製可能であれば0円、外注が必要な場合は工数分の費用がかかる | |

| 教材調達費用 | 既製教材レンタル | 1コンテンツ1,500~1万5,000円/月 |

| 既製教材購入 (買い切り) | 1コンテンツ20万~200万円 | |

| 内製/外注 | 内容により数万~数百万円 | |

| オプション費用 | 数十万円~ 追加の機能開発などを行う場合 | |

オープンソース型のメリットとデメリット

オープンソース型には、以下のようなメリットとデメリットがあります。

【メリット】

- 初期費用を抑えられる:ソフトウエア自体は無料で手に入れられる

- 高いカスタマイズ性:自社のニーズに合わせて自由に機能を追加・変更できる

- 特定のベンダーに依存しない:特定のベンダーに縛られずに運用やカスタマイズが可能

【デメリット】

- 専門知識が必要:導入・構築・運用には高度なITスキルを持った人材の確保が必須

- サポート体制は自社で構築:トラブル発生時は自社で対応するか、外部に依頼する必要がある

- セキュリティに関する責任を負う:ソフトウエアのぜい弱性や情報セキュリティの脅威に関する最新情報に常に注意し、自社で対策を講じる必要がある

【自社開発】フルスクラッチ型:究極の自由度を求める企業向け

自社開発の方法として、フルスクラッチ型もあります。

フルスクラッチ型は、企業のニーズに完全に合わせたeラーニングシステムを、オーダーメイドでゼロから開発する形態です。

これまで紹介したタイプの中では最も柔軟性が高い反面、開発が長期間にわたり人件費も多くかかるため、費用は最も高額となります。

フルスクラッチ型の費用相場

フルスクラッチ型eラーニングシステムにかかる費用目安は以下の通りです。

| 初期費用 | 開発費用:数百万~数千万円 |

|---|---|

| 運用費用 | 月額利用料:なし メンテナンス・サポート費用(自社の人件費含む):数十万~数百万円/月 カスタマイズ費用:初期開発費用に含まれるが、追加開発を行う場合は発生 |

| 教材調達費用 | 数十万~数百万円/コンテンツ 独自開発したシステムで配信可能な教材コンテンツを自社開発 既製教材を利用したい場合はシステム適合作業が必要 |

| オプション費用 | 内容次第で0円~ |

フルスクラッチ型のメリットとデメリット

フルスクラッチ型には、以下のようなメリットとデメリットがあります。

【メリット】

- 柔軟性が高い:自社の業務フローや教育ニーズに完全にフィットするシステムを構築できる

- 独自性が高い:他社にはない独自の教育システムを構築できる

【デメリット】

- 高額な費用: 他のどの形態よりも開発費用が高額

- 長期間の開発期間: 企画から実装、導入までに時間がかかる

- 開発リスクがある: 開発途中で要件変更やトラブルが発生する可能性があり、費用が増加したり開発期間が延びたりするリスクがある

- 運用・保守が自社負担: 開発後の運用・保守も全て自社で行う必要がある

eラーニングの運用を成功させるための具体的な方法とは? ⇒「 eラーニング大百科」を無料でダウンロードする

eラーニングの教材費用はどう決まる?コストと特徴で選ぶ4つの方法

eラーニング導入にかかる費用において、教材費用は大きなウエートを占めます。また、どのように教材を調達するかによって費用は異なります。そのため最適な教材コンテンツの調達方法とコストを知り、自社の状況に合わせて戦略的に選択することがポイントです。

ここでは、4つの調達方法別に教材コストと特徴をご紹介します。

eラーニングシステムと教材コンテンツの「セット契約」:【手軽さ重視】

eラーニングシステムと教材コンテンツが一体化したタイプなら、教材コンテンツを別で用意する必要がなく、導入後すぐに利用開始できます。

研修の準備から実施までが1つのシステムで完結するため、個別導入の場合と比較して、管理・運用の手間も軽減されます。

例えば、ライトワークスの「CAREERSHIP GROWTH」は、多くのエンタープライズ企業に選ばれた実績を持つシステム「CAREERSHIP」と、300タイトル、1000本以上のeラーニングコンテンツを一体化した、オールインワンeラーニングパッケージです。

1000人以下の企業向けに最適化し、初期費用0円、毎月の利用料が1IDにつき350円(税抜、501~1000人の場合)というリーズナブルな価格で提供されています。

「システム」と「教材」の一体化で導入も管理も楽々対応! ⇒ 「CAREERSHIP GROWTH」について詳しく見る

教材コンテンツの「単体調達」:【柔軟性重視】

すでにeラーニングシステムを導入している場合や、特定の教材コンテンツのみが必要な場合は単体調達が選択肢となります。

1コンテンツ当たりの費用相場は以下の通りです。

| 既製教材レンタル | 1,500~1万5,000円/月 |

| 既製教材購入(買い切り) | 20万~200万円 |

自社で教材コンテンツを作成する「内製」:【コスト削減×独自性】

内製とは、社内にある研修資料や動画素材を活用して、自社で独自の教材を制作することをいいます。ここで紹介する教材調達方法の中では最も費用を抑えつつ、自社のニーズに特化した内容を教材化できる方法です。

教材は、教材作成ツールを使用して作成します。教材作成ツールには、インストールパッケージや、eラーニングシステムに機能の1つとして組み込まれているものなどさまざまな形態があります。いずれもPowerPoint・Excelなどのファイルやスライド資料などを簡単な操作でeラーニング教材化することが可能です。

教材作成ツールの使用料については、ライセンス形式であれば、年間に数万~数十万円程度が目安となります。

教材コンテンツ制作の「外注」:【プロ品質重視】

専門的な内容や、プロ品質の教材コンテンツが必要な場合には、外部業者に依頼することも検討しましょう。

外注の費用は、教材の内容や仕様によって異なります。例えば、ロールプレイ動画やアニメーションを多用するなど、手間やクオリティを要するものほど高額になり、数十万~数百万円かかるケースもあります。

一方で、外注はメリットも多大です。専門知識とノウハウを持つプロが制作を担当するため、法令に関する監修など、難しいテーマも安心して任せられます。また、受講者にとって難しく退屈なテーマであっても、プロならではの工夫で魅力的なコンテンツに仕上げてくれるでしょう。

コストをかける価値がある!eラーニングの費用対効果が大きい3つの理由

eラーニング導入にかかるコストは、長期的な視点で考えれば企業を成長させるための「投資」となります。ここでは、コストをかけてもeラーニングを導入するべき具体的なメリットを解説します。

教育担当者の業務負担を軽減

集合研修では、会場手配、受講者への連絡、配布資料の印刷準備など、教育担当者に大きな負担がかかります。

この点eラーニングは、受講者への研修案内、申し込みの受け付け、未受講者へのリマインド、資料配布などの作業をeラーニングシステムで行えるため、単純作業にかけていた時間を大幅に削減できます。

教育担当者は、より質の高い研修コンテンツの企画や、個別の学習サポートといった付加価値の高い業務に集中できるようになります。

また、どの受講者が、どのコースを、どこまで学習したかといった受講状況やテストの結果をリアルタイムで一元管理できます。Excelなどでの煩雑な管理は不要になり、個々の進捗に合わせた適切なフォローアップを効率的に行うことが可能になります。

目に見えるトータルコスト削減効果

eラーニングは、研修にかかる直接的な経費を大幅に削減します。全国に拠点を持つ企業や、研修受講者が多い場合ほど、その効果は大きくなります。

例えば、集合研修では必須だった以下の費用が不要になります。

- 会場レンタル費用:大人数を収容できる会議室やホールのレンタル費用

- 講師関連費用:講師への謝礼に加え、遠方から招く場合の交通費や宿泊費

- 受講者関連費用:会場までの交通費や宿泊費

- 印刷・教材費用:テキストや資料の大量印刷にかかる費用

eラーニングの教材コンテンツは、一度購入・作成すれば、何度でも繰り返し利用できるため、研修の回数を重ねるほどコストメリットは大きくなります。

DX推進と生産性向上に貢献

研修にeラーニングを活用することは、従業員のITリテラシー向上や、デジタルツールへの抵抗感をなくすきっかけとなります。これは組織的なDXを進める上での重要な第一歩となり、企業全体のデジタル変革を力強く後押しします。

また、eラーニングはいつでもどこでも学習が可能です。通勤中や移動時間、業務の合間のわずかな時間でも、一人一人が自身のペースで効率的に学習を進められます。業務時間を割いて研修に参加する必要もなくなり、組織全体の生産性向上が期待できます。

eラーニングシステムの選び方:7つのポイント

eラーニング導入の費用対効果を最大化するためには、単に低コストのシステムを選ぶだけでは不十分です。自社の目的や課題に本当に合ったシステムを選ぶことが、成功への鍵となります。

ここでは、数あるeラーニングシステムの中から最適な1つを見つけ出すための、7つの重要な選定ポイントを解説します。

導入目的と予算を「具体的に」明確化する

システム選びを始める前に、土台となる目的と予算を固めましょう。まず目的について、例えば以下のように考えてみます。

「誰に」「どのような機能を使い」「何を」学ばせたいのか?

- 対象者:チームリーダーと管理職候補

- 必要な機能:学習成果が分かるようテスト機能が欲しい、受講者同士のコミュニケーション機能があればなお良い

- 教材内容:コンプライアンス教育、専門的な技術研修、語学学習

これらを具体的に洗い出すことで、必要な機能や教材の要件が明確になります。

次は予算です。導入時の初期費用や月額(年額)利用料だけでなく、教材の作成を外注する場合はその費用、オプション機能の追加料金など、想定される全てのコストを洗い出し、総額で予算を策定することが重要です。

教材コンテンツの「充実度」と「多様性」を確認

受講者に提供される教材コンテンツの質と量は、eラーニングの効果に直結します。自社のニーズに合った教材コンテンツがそろっているかを確認しましょう。

例えば全社的にeラーニング研修を導入する場合は、以下のように幅広い階層やテーマに対応できる教材ラインアップがそろっていることが重要です。

- 内定者・新入社員向けのビジネスマナー

- 中堅社員向けのリーダーシップ

- 管理職向けのマネジメント

- 全従業員を対象としたコンプライアンス、情報セキュリティなど

また、受講者が飽きずに学べるよう、マイクロラーニング(数分間の短時間の教材)やライブ配信(映像や音声をリアルタイムに配信)など、多様な教材形式に対応しているシステムであるかもチェックしましょう。

管理者も受講者も「使いやすいか」操作性をチェック

高機能なeラーニングシステムであっても、使いにくければ定着しません。管理者と受講者、双方の視点から操作性をチェックすることが不可欠です。

マニュアルを熟読しなくても、誰でも直感的に操作できるインターフェースが理想です。研修の登録や受講者の管理、進捗確認といった管理者の操作が、数クリックで完結する手軽さが求められます。

受講者にとっては、自分が次に何を学ぶべきか、どの研修が推奨されているかが一目で分かること、管理者にとっては、受講者の学習進捗や提出物の状況がリアルタイムで把握できることが、運用の効率化につながります。

学習成果を最大化する「分析・評価機能」の有無を確認

テスト結果から個々の習熟度や組織全体の苦手分野を特定・分析できる機能があれば、より効果的な研修計画を立案する上で非常に有効です。個別のフォローアップや、追加の研修コンテンツの提供につなげられます。

さらに、学習コースを修了した際に「修了証」が発行される機能や、学習の進捗に応じてポイントやバッジが付与されるゲーミフィケーション要素など、学習意欲を高める仕組みがあれば、受講者のモチベーション維持に役立ちます。

マルチデバイスで「いつでもどこでも」学習可能か

オフィスのPCだけでなく、現場や自宅ではタブレットで、通勤中の電車ではスマートフォンでといったように、受講者のライフスタイルに合わせて学習手段を選べる「マルチデバイス対応」は今や必須の機能です。

隙間時間を有効活用できるため、学習習慣の定着を促進します。

困ったときに安心!「サポート体制」の充実度を吟味

ベンダーがシステムの初期設定を支援してくれる「導入支援」や、導入後に効果的な活用方法を提案してくれる「運用支援(カスタマーサクセス)」の有無は重要です。このようなサポートを活用すれば、より受講者の利便性を高め、管理者の負担を軽減することができます。

また、トラブル発生時に電話やメール、チャットで迅速に対応してくれるか、マニュアルやFAQが整備されているかも必ず確認しましょう。

「無料トライアル」は必ず活用する

ベンダーのウェブサイトの情報だけでは、実際の使用感は分かりません。導入後のミスマッチを防ぐために、無料トライアルを積極的に活用しましょう。

実際にシステムを操作して、管理者画面の使いやすさ、受講者画面の見やすさ、レスポンス速度などを確かめます。できれば複数の担当者で試用し、多角的な視点で評価することが理想的です。複数のシステムを比較検討し、自社に最もフィットするものを選びましょう。

eラーニングシステム「おすすめ8選」比較

8つのおすすめeラーニングシステムの費用を具体的に比較します。こちらで紹介するサービスは全て、eラーニングシステムと教材コンテンツが一体化したタイプです。

| サービス名 (企業名) | 特徴 | 初期費用 | 月額・年額などの費用 |

| CAREERSHIP GROWTH (株式会社ライトワークス) | エンタープライズ企業向けに開発された最高水準のLMSを、1,000人以下の企業向けに最適化し、特別価格で提供。自社オリジナル教材との自由な組み合わせも可能。 | なし | 月額350 円(税抜)/ID ※501~1,000IDの場合 ※60ID~契約可 |

| GLOBIS学び放題 (株式会社グロービス) | IT/DX関連知識を含む、さまざまな企業課題や人材育成の課題に応える教材がそろう。 | なし | 1万1,550円(税込)/ID ※法人向け6カ月プランの場合 ※10ID以上 |

| Schoo for Business (株式会社Schoo) | 参加型の生放送授業と9,000本以上の動画教材で構成され、ほぼ毎日コンテンツが更新される。 | 11万円(税抜) | 月額1,650円(税抜)/ID ※契約数20ID以上、以降ボリュームディスカウント |

| AirCourse (KIYOラーニング株式会社) | 階層別研修、ITスキルやコンプライアンスといったテーマ別研修で、企業研修のニーズに応える。 | なし | コンテンツプラスプラン:月額200円(税抜)/ID ※年間契約1,000〜2,999ID、年額一括払いの場合 |

| eラーニングライブラリ (株式会社日本能率協会マネジメントセンター) | ビジネススキル、マネジメント、技術・技能知識、健康経営、語学といったコース(教材コンテンツ)が用意されている。 | なし | 年額4,792円(税込)/人 ※マネジメントライブラリを100名でご利用の場合 ※10ID~ |

| Leaf inorder (株式会社インソース) | eラーニング大量配信サービスをうたい、トレンドを踏まえたコンテンツを毎月更新。 | 10万円(税抜) | 月額500円(税抜)/ID ※最低利用数50ID ※最低契約期間は半年 |

| e-JINZAI for business (株式会社ビズアップ総研) | 「階層別 基礎研修」「階層別 テーマ研修」「自己研鑽・課題解 決型研修」の3ステップでビジネスパーソンの土台を作る。 | なし | 月額440円(税込)/人 ※年間契約で利用者100人の場合 ※301人以上は要相談 |

| Udemy Business (Udemy,Inc.(米国)) | ビジネススキルから最先端のITスキルまで、幅広いコンテンツを提供。 | ― | チームプラン(5〜20人): 年額4万1,800円(税込)/ID ※21人以上はID数に応じて見積り |

eラーニングの導入成功事例

最後に、eラーニング導入により、研修コストや運用負担の軽減に成功した事例をご紹介します。参考にしてみてください。

東京ガス株式会社

日本最大手の都市ガス事業者である東京ガス株式会社は、独自開発の研修システムと、それとは別のeラーニングシステムの併用による運用負担増大の課題に直面していました。

そこで、自社従業員や多数の協力企業、関連企業の従業員の合計約8万IDに及ぶ多様な受講者に対応可能なeラーニングシステム(LMS)「CAREERSHIP」を導入しました。

導入後は教材の内製化の推進により、外部委託によるコストと時間の制約から解放され、教材内容に関わる急な情報変更にもタイムリーに対応できるようになりました。

また、座学中心だった研修をeラーニングに切り替え、研修施設での研修は実習中心にシフト。eラーニングを通年公開とし、資格取得テストもシステム上で完結できるようデジタル化することで受講者の利便性を向上させました。

東京ガスのLMS導入事例。自社・協力会社が混在する8万IDの管理とeラーニングの課題を『CAMPUS』で解決!研修DX、…

株式会社テンポイノベーション

店舗物件の転貸借事業を展開する株式会社テンポイノベーションでは、新入社員が一人前のレベルに到達するまでに2〜3年かかり、定着率も不安定でした。また、研修担当者の負担が大きく、研修の質にもばらつきが生じていました。

そこで、新入社員の早期戦力化と定着率向上を目指し、ライトワークスに新入社員研修のためのeラーニングの動画教材制作を依頼。社内に分散していたナレッジを整理し、10カ月で約300本の動画教材制作に成功しました。

動画教材により、研修の質が均一化され、常に高いクオリティの研修を提供できるようになりました。1回の講座で1時間、累計約100時間かかっていた研修担当者の時間的負担も大幅に軽減されました。

効率的な研修が可能になったことで、新入社員のケアに使う時間が増えました。動画教材導入後の1年間で、新入社員の退職はほとんどなく、成長も早くなっています。

店舗物件の転貸借に特化した不動産事業を展開する株式会社テンポイノベーションは、新入社員の早期戦力化・定着率向上…

企業向けeラーニングシステム10件をポイントごとに比較! ⇒ 「eラーニングシステム徹底比較Book」を無料ダウンロード

eラーニングシステムは、インターネットを通じてオンライン上で教材を配信するためのシステムです。社内研修のコストを抑えられるだけでなく、DX推進やリスキリング、自律学習にも欠かせない手段となりつつあります。この記事では、企業向けeラ[…]

まとめ

eラーニングを導入するには、eラーニングの教材コンテンツと、それを配信するためのeラーニングシステムが必要です。

eラーニングの教材コンテンツと、それを配信するためのeラーニングシステムの準備には以下のような費用がかかります。

- 初期費用:eラーニングシステムのベンダーとの契約金や初期設定費用など

- 運用費用:教材コンテンツやeラーニングシステムを継続的に利用するための費用

- 教材調達費用:教材コンテンツの利用にかかる費用

- オプション費用:基本機能以外の追加機能を利用する場合にかかる費用

以下のような見落としがちなコストも忘れずに考慮しましょう。

- 運用担当者の人件費

- 教材の更新にかかる手間や費用

- ネットワーク環境の整備費用

eラーニングシステムは、種類によって特徴や費用相場が大きく異なります。

【開発済システムを導入するタイプ】

- クラウド型:初期費用は低いが、システムを利用している期間は継続的に利用料がかかる

- オンプレミス型:カスタマイズ性・セキュリティ性が高く、初期費用は高額だが利用料はかからない

【自社開発タイプ】

- オープンソース型:ソフトウエア自体は無料で手に入れられるが、導入・構築・運用には高度なITスキルを持った人材の確保が必須

- フルスクラッチ型:ゼロから開発するため柔軟性は高いが、4つの中で最も高額

eラーニングの教材コンテンツを調達する方法は、以下の4つがあります。

- eラーニングシステムと教材コンテンツの「セット契約」:【手軽さ重視】

- 教材コンテンツの「単体調達」:【柔軟性重視】

- 自社で教材コンテンツを作成する「内製」:【コスト削減×独自性】

- 教材コンテンツ制作の「外注」:【プロ品質重視】

eラーニングの費用対効果が大きい理由として、以下の3つがあります。

- 教育担当者の業務負担を軽減

- 目に見えるトータルコスト削減効果

- DX推進と生産性向上に貢献

eラーニングシステムの選定ポイントとして、以下の7つがあります。

- 導入目的と予算を「具体的に」明確化する

- 教材コンテンツの「充実度」と「多様性」を確認

- 管理者も受講者も「使いやすいか」操作性をチェック

- 学習成果を最大化する「分析・評価機能」の有無を確認

- マルチデバイスで「いつでもどこでも」学習可能か

- 困ったときに安心!「サポート体制」の充実度を吟味

- 「無料トライアル」は必ず活用する

8つのおすすめeラーニングシステムの費用を表にまとめました。比較検討の参考にしてみてください。

eラーニング導入により、研修コストや運用負担の軽減に成功した事例をご紹介しました。

- 東京ガス株式会社

- 株式会社テンポイノベーション

eラーニングにかかる費用は、初期費用や月々の利用料だけではありません。教材調達やメンテナンスなどにかかる費用もチェックし、おおよその総額を把握しておくことが重要です。

なるべく費用を抑え、教材を調達する手間も省きたい場合には、eラーニングシステムと教材コンテンツが一体になったサービスがおすすめです。

豊富なコンテンツと、多機能・高性能なシステムを低コストで導入できる、費用対効果に優れたオールインワンパッケージを導入したいとお考えの担当者の方は、ライトワークスの「CAREERSHIP GROWTH」をご検討ください。