「研修の効果を上げるには、eラーニングと集合研修どちらが良いのだろう?」

コロナ禍以降企業研修の在り方が大きく変化し、eラーニングでの研修が主流になりつつあります。

実際、2021年7月に株式会社ライトワークスが行った調査(従業員501人以上の企業に勤める従業員を対象)1によると、「勤め先から受けるなら、集合研修とeラーニングのどちらがよいか」という質問に対し、70%以上がeラーニングと回答しています。

今後学習したい研修としては、「いつでも受講できるオンライン学習」が47.1%と最も多く、次に34.4%の「ライブ配信での学習」が続きます。

このようにニーズの高いeラーニングですが、集合研修をeラーニングに切り替えれば必ずしも研修効果が上がるわけではありません。研修の効果を最大化するには、集合研修とeラーニングの違いを理解し、目的や内容に合わせて選ぶことが重要です。

この記事では、eラーニングと集合研修の特徴を比較し、それぞれの最適な活用法を解説します。さらに、両者を組み合わせるブレンディッドラーニングの有効性や、低コストで集合研修をeラーニングにリユースする方法、eラーニングと集合研修の効果的な活用事例についてもご紹介します。

貴社の研修計画策定に、ぜひお役立てください。

企業向けeラーニングシステム10件をポイントごとに比較! ⇒ 「eラーニングシステム徹底比較Book」を無料ダウンロードする

「eラーニングを導入して数年が経つが、どうも効果的に活用できている気がしない」そんな不安を抱くことはありませんか?LMS(Learning Management System、学習管理システム)を使って教材コンテンツを配信[…]

AIで要約

- eラーニングは基礎的な知識の習得、集合研修は実技やディスカッションを伴う研修に適しています。

- 研修効果を高めるには、予習・復習をeラーニングで行い、集合研修で実践する「ブレンディッドラーニング」が有効です。

- 評価の高い集合研修がある場合、集合研修をeラーニングに「リユース」すれば、コストと手間を省けます。

eラーニングと集合研修の違い

企業研修には、大きく分けてインターネットを通じて学ぶ「eラーニング」と、受講者と講師が会場に集まって学ぶ「集合研修」があります。それぞれの違いを下表で比較してみましょう。

| eラーニング(非同期型) | 集合研修(対面型) | |

|---|---|---|

| 時間 | ◎受講者の都合の良い時間 | △事前に決められた日時 |

| 場所 | ◎インターネット環境とデバイスがあればどこでも可能 | △会場を指定 |

| コスト | ◎比較的安いシステムやコンテンツ使用料などがかかるが、会場費用や交通費などは不要 | △比較的高い会場費、受講者の交通費・宿泊費、講師への謝礼などが発生 |

| 学習のペース | ◎自分のペースで学習コンテンツを繰り返し見て復習可能 | △集団で一定のペースで学習繰り返し受講できないため、一度で覚える必要がある |

| 質疑応答 | △事前収録したコンテンツのため、リアルタイムでの質問は困難 | ◎講師と対面での質疑応答が可能 |

| 他の受講者とのコミュニケーション | △個別学習のため、交流できない | ◎他の受講者との交流が可能 |

| 管理のしやすさ | ◎学習の進捗状況をシステムで一括管理 | △出欠確認、会場手配など手間がかかる |

| 適している研修 | ◎座学での基礎的な知識の習得 | ◎実技やコミュニケーションを伴う研修 |

eラーニングと集合研修の大きな違いは、eラーニングは受講者が受講する場所と時間を選ぶことができ、集合研修は指定の日時・場所で受講する点です。

自社で研修を行う際は、eラーニングと集合研修の違いを理解し、目的や内容に合わせて開催方法を選ぶとよいでしょう。

オンライン研修とは?eラーニングとの違いは?

eラーニングと混同しやすいものにオンライン研修がありますが、どちらもインターネットを使って学習する点では同じです。ただし、eラーニングは事前に用意されたコンテンツを配信する「非同期型」を、オンライン研修はリアルタイムで講師が教える「同期型」を指す場合が多いという違いがあります。

オンライン研修は双方向のコミュニケーションが可能なため、対面型の集合研修と同じように、質疑応答やグループワークなどができることが特徴です。代表的な例としては、Web会議やウェビナーなどが挙げられます。

関連 ▶ オンライン研修(Web研修)とは?導入のメリットとデメリット、成功させるポイント

eラーニングと集合研修の各メリット

ここでは、eラーニングと集合研修のメリットを見ていきます。

eラーニングのメリット

eラーニングの主なメリットは下記の通りです。

受講者の都合に合わせて柔軟に学習できる

eラーニングはインターネット環境とデバイスがあれば時間や場所を問わず受講でき、個人の都合に柔軟に対応できる点がメリットです。多忙な従業員、テレワークの従業員なども受講しやすく、学習機会の均等化や受講率向上につながります。

さらに、個人のペースで繰り返し学習できるため、分かりづらい部分を重点的に学べ、学習内容の定着も図れるでしょう。

受講管理が容易

受講者の進捗状況や理解度をシステム上で把握できて管理しやすいことも、eラーニングのメリットです。学習が滞っている、理解度が低いまま学習を終えているといった場合もシステム上で早期に発見でき、適切なサポートにつなげることができます。

コストを削減できる

eラーニングは、初期のコンテンツ開発にはコストがかかるものの、一度作成すれば繰り返し利用でき、内容の更新も簡単にできるため、1人当たりの研修コストを削減できます。特に、対象となる従業員が多い場合や定期的な研修にeラーニングを活用すると、コストを抑えられるでしょう。

関連 ▶ 【企業向け】eラーニング導入のメリットとは?コスト削減・効率化を徹底解説

集合研修のメリット

集合研修の主なメリットとしては下記が挙げられます。

リアルタイムなコミュニケーションが可能

集合研修は対面型のため、講師からその場でフィードバックをもらえ、理解を深められる点がメリットです。さらに、他の受講者と議論や意見交換ができることで、学習内容の定着促進やコミュニケーションの活性化にもつながるでしょう。

実践的なスキル習得につながりやすい

集合研修には、グループワークやロールプレイングなど、実践的なスキル習得につながる演習を行えるというメリットもあります。チームで実務に即した課題に取り組むことで、多角的な視点が養われるため、人材の早期戦力化にもつながるでしょう。

緊張感を維持できる

受講者と講師が同じ空間に集まるため、受講者が緊張感を維持しやすくモチベーション高く学べる点も集合研修のメリットです。同じ目的意識を持った仲間と共に学習することで、一体感が高まり、集中して課題に取り組めるでしょう。

関連 ▶ 集合研修のメリットとは?オンライン研修とのブレンドが効果的な人材育成のカギ

eラーニングと集合研修の最適な活用法

eラーニングと集合研修は、それぞれの特性を理解し、目的や内容に合わせて適切に使い分けることが重要です。

eラーニングに適した研修

eラーニングは、基本的な知識を広範囲に伝えることに適しています。そのため、全従業員向けのコンプライアンス研修や情報セキュリティ研修などはeラーニングが最適です。

新入社員研修での企業概要やビジネスマナーといった基本事項の効率的な理解・習得にも適しています。

集合研修に適した研修

集合研修は実践的なスキル習得、ディスカッションによる理解の深化、チームビルディングを目的とする研修に適しています。ロールプレイングやケーススタディ、グループワークなどを研修に取り入れるとよいでしょう。

また、マネジメント研修での部下との面談を想定したロールプレイングや、営業研修での顧客対応シミュレーションなど、応用力を養うための演習を組み込みたい場合にも集合研修が適しています。

eラーニングと集合研修を組み合わせるブレンディッドラーニングで知識定着を促進

eラーニングと集合研修の利点を最大限に生かすには、複数の学習手法を組み合わせて学ぶブレンディッドラーニングが有効です。

例えば、事前にeラーニングで基礎知識を習得し、集合研修でロールプレイングやディスカッションを行います。集合研修後にeラーニングで復習すれば、知識を効率的に定着させることができるでしょう。

eラーニングと集合研修を組み合わせることで、各手法のメリットであるコスト削減と対面交流によるモチベーション維持も期待できます。研修内容や目的に合わせ、最適な組み合わせを検討することが重要です。

eラーニングの運用を成功させるための具体的な方法とは? ⇒「 eラーニング大百科」を無料でダウンロードする

集合研修をeラーニングに置き換え 「リユース」のメリット、注意点とは?

コストと手間をかけずに集合研修をeラーニングに置き換えたい場合は、これまで実施してきた集合研修の内容をeラーニングに転用する「リユース」がおすすめです。

リユースは資源循環の基本的な考え方です。研修についても同じことがいえます。評価の高い集合研修をまるごとお蔵入りさせるのではなくリユースして有効活用すれば、研修の質を落とさず、コストと手間を削減できます。

集合研修のリユースに当たり、注意しておきたい点が2つあります。権利の問題と、研修資料のデータファイルの確認です。順に解説していきます。

まず、権利の問題です。 集合研修は一般的に、講師がテキストを配布または投影して行います。内製の集合研修の場合、テキストや関連資料の著作権は企業に帰属することがほとんどです。

しかし、外部講師に委託している集合研修の場合、テキストをはじめとする資料全般に著作権が発生します。よって、許可なくリユースすると法律違反です。

リユースの方針を委託先企業または講師に伝え、テキストを買い取る、ロイヤリティを支払って使わせてもらう、またはパートナーシップを結んで共同開発とするといった事前契約が必要になります。

次に、研修資料のデータファイルの確認が必要です。資料については「編集可能な元データの最新版」の所在を確認しておきましょう。

例えば、管理しているファイルがいつのまにかPDFだけになっていて編集できる元データ(PowerPointなど)が見つからない、というトラブルはありがちです。情報はあるのに加工できない状況に陥らないために、早めに探しておくことをおすすめします。

それでは、集合研修をeラーニングにする具体的な方法を見ていきましょう。

集合研修をeラーニングにする方法

集合研修をeラーニングに作り変える主な方法としては、以下の2つが挙げられます。

- 映像化

- スライドをベースとしたコンテンツ化

どちらも特別な知識や技術がなくても実現可能です。それぞれについて見ていきましょう。

映像化

集合研修を撮影し、動画として配信する方法です。研修自体に加工が必要ないという点で、これは一番手っ取り早い手段といえます。動画の配信にはeラーニングシステムやLMS(Learning Management System:学習管理システム)を利用するとよいでしょう。

しかし、講義の様子を撮ってただ配信するだけでは、あまりに冗長で、コンテンツとしての魅力に欠けます。「エンターテインメントではないので面白さはいらない」と思うかもしれませんが、あまり単調だと受講者が集中できず、学習効果が下がるリスクがあります。

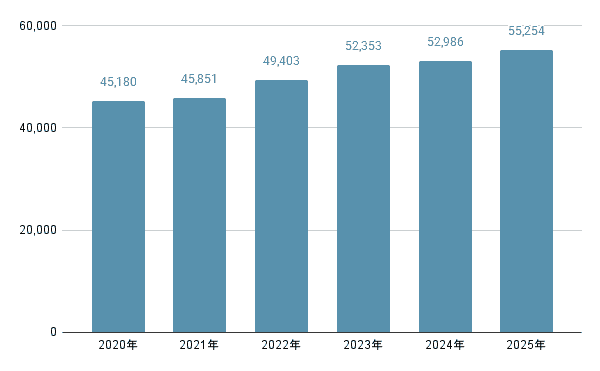

では、どのような工夫が必要でしょうか。ここで、「IT授業」を提唱し、東進ハイスクールに代表される数々の学習塾を運営している株式会社ナガセの例を見てみましょう。同社はITを活用した質の高い映像授業を提供し、少子化の中にあって売り上げを伸ばしています。

株式会社ナガセ 業績推移(単位:百万円)

株式会社ナガセの授業映像の特長を知ることは、集合研修を映像化する際の成功ポイントの把握につながります。

その内容は、以下の3点に集約できます。

- 講師の高いタレント性

- 学習コンテンツのアップデート

- 1.5倍速再生

この3点を押さえれば、受講者の集中力とモチベーションを維持し、学習効果を損なわない研修動画を作ることができるでしょう。

1つずつ見ていきましょう。

1. 講師の高いタレント性

林修先生をはじめ、株式会社ナガセが抱える講師陣は個性が強く、話がとても上手です。単に授業内容を説明しているのではなく周辺の知識も伝え、受講者を飽きさせない授業を行っています。

企業の集合研修でも、アイスブレイクや面白いエピソードを交えて進められるものが少なくありません。映像化する際は、プロの講師を呼ぶにしても、社内講師が行うにしても、何らかのオリジナリティを出していく、単調な展開にしない、話し方に抑揚を付けるなどの工夫があるとよいでしょう。

2. 学習コンテンツのアップデート

株式会社ナガセが提供する授業は、分かりやすさを追求し、随時アップデートが行われています。学習指導要領や入試制度の変更に素早く対応することはもちろん、新しい学習方法や最新のデバイスを取り入れるなど、より効率良く理解できる学習コンテンツへと進化させています。

企業の教育施策の場合、経営方針や業務内容の変化、法令改正などにより、情報が劣化する可能性があります。情報の鮮度を保つため、定期的に学習コンテンツの内容を見直す仕組みを整備することが理想的です。

2. 1.5倍速再生

東進の塾や予備校などの映像授業は、授業の音声がスムーズに聞き取れる状態で1.5倍速再生が可能です。21.5倍速で視聴することで時間を有効活用できる上、脳が適度な負荷によって活性化し、集中力が高まるとされています。

短時間での効率的な学習は、忙しいビジネスパーソンを対象とした研修においても重要です。

人間が集中力を持続できる時間は15分程度と考えられています。そのため、動画の長さは1本15分程度、長くても30分未満に抑えた方がよいでしょう。学習内容にもよりますが、長くなり過ぎないよう単元を細かく区切るなどの工夫が求められます。

このように、集合研修を映像化してeラーニングに置き換える際は、撮影の仕方の他に、講師の話し方や映像の長さなどを考慮し、魅力的なコンテンツにする必要があります。

関連 ▶ eラーニングは動画で作れる?研修動画・教材の作り方も紹介

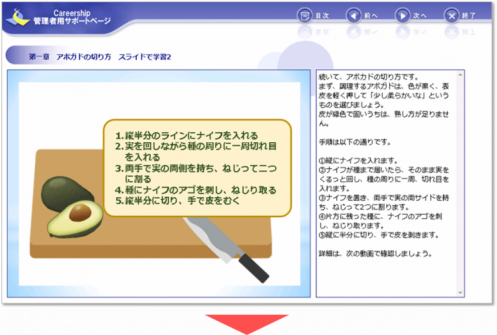

スライドをベースとしたコンテンツ化

集合研修の講義資料をベースにeラーニング教材を作成するという方法です。一定量の作業が必要ですが、いったん作ってしまえば映像化に比べて運用とメンテナンスの負担は少ないでしょう。

加えて、学習目的に沿って情報をコンパクトに整理できる、音声なしでも学習できるように工夫ができるといったメリットもあります。

最も効率が良い方法は、集合研修のテキストやスライド資料の改編・転用です。これらの資料は大抵の場合PowerPointで作成されています。スライド内のイラストやチャートに、講師のトークスクリプトを基にした解説を付け、1つの教材として編集し直すのです。

このような作業は、教材作成支援ツールを使えば簡単にできます。最近は自社でeラーニング教材を制作したいというニーズが高まっており、eラーニングベンダー各社が教材作成支援ツールを提供しています。

ツールによって対応しているファイル形式(PowerPoint、Excelなど)が異なるため、利用を検討する際は事前に確認しておくとよいでしょう。

動画教材もeラーニング教材も作り放題! ⇒ ライトワークスのeラーニング教材作成ツールを詳しく見る

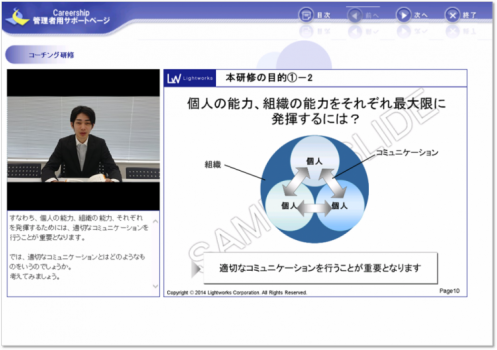

集合研修の内容全てをスライドで表現することが難しい場合は、動画と組み合わせる方法もあります。例を見てみましょう。

以下は講師が解説する様子とスライドを一緒に表示するタイプの教材です。

また、スライドで学習した後、関連する動画を見せるという形も考えられます。

このようなパターンを活用すれば、集合研修の座学部分だけでなく実践的な内容もeラーニングで配信することができます。ただし、元々の集合研修の再現性という観点では、研修そのものを撮影した動画に比べて劣ります。

各方法のメリット・デメリットを確認し、教育施策ごとに最適な方法を取ることが理想的です。

関連 ▶ eラーニングの作り方を設計から運用までプロセスごとに紹介!作成ツールについても解説

関連 ▶ eラーニングで企業の社員教育はここまでできる!研修マップ付きで活用法を解説

eラーニング・集合研修の活用事例

ここでは、eラーニングと集合研修の活用事例として、トヨタ紡織株式会社と株式会社サザビーリーグをご紹介します。

トヨタ紡織株式会社(輸送用機器)

トヨタ紡織株式会社では、使用していたeラーニングツールのサポート終了に伴い、新システムとして株式会社ライトワークスのLMS(学習管理システム)「CAREERSHIP」を導入しました。

多言語対応、マルチデバイス対応など、各部署の要望が実現できそうな製品を比較・検討した上で、CAREERSHIPを選ぶ決め手となったポイントは自社での活用方法に適していたことです。

トヨタ紡織株式会社は、知識の習得など座学的な部分はCAREERSHIPによるeラーニングを活用し、部品や製品を見たり触ったりする必要がある教育では現地現物を織り込んだ教育を実施しています。具体的な取り組みは下記の通りです。

これまでの集合研修をeラーニングに置き換え

同社ではこれまで対面での教育が主流でしたが、コロナ禍をきっかけにeラーニングへの置き換えが進み、今では422講座をeラーニング化しています。

具体的には、2019年度までは対面で行っていた国内の技術専門教育の約30講座のうち、約7割をeラーニングに置き換えました。残りの約3割は、Microsoft Teamsを使ったオンライン教育と対面の教育を実施しています。

eラーニング化は、単に紙からデータへの置き換えではありません。CAREERSHIPを活用しコンテンツ内容を見直したことで、質の高い教育を効率的に行えるようになりました。

また、eラーニングの受講募集から確認テストの採点までCAREERSHIPを使って実施するようになり、年間約300時間の工数削減を実現したことも成果の1つです。

多言語対応のeラーニングコンテンツで海外拠点にも教育展開

同社は国内15の関係企業に加え、ヨーロッパ・アメリカ・中国・タイなど海外各地に拠点を持っています。これまで海外拠点で国内同様の技術専門教育を行うには、重要項目に絞って現地に講師を派遣する、出向者が暫定的に講師になるといった対応をしていました。

CAREERSHIP導入後は多言語対応のeラーニングコンテンツを配信できるようになり、海外拠点への教育展開を進めています。

現在は国内の技術専門教育の講座の中で特に要望の多いものを中心に、英語・中国語で配信しています。今後は教育コンテンツを拡充し、組織全体のさらなる成長につなげていくようです。

自動車のインテリア・エクステリア、ユニット部品、航空機のシートなどを製造するトヨタ紡織株式会社(以降、トヨタ紡…

株式会社サザビーリーグ(小売・リテール)

株式会社サザビーリーグは、人材の維持・確保(リテンション)を目的に株式会社ライトワークスのCAREERSHIPを導入し、教育拡充とキャリア開発のためのプラットフォーム「S-Career Academy」を立ち上げました。

CAREERSHIPを選んだポイントは、「eラーニングコンテンツ・機能とコミュニケーション機能の双方が充実しておりバランスが良いこと」「小売業での豊富な導入実績があること」でした。具体的な活用例を見ていきましょう。

受講者同士がつながりを持てるブレンディッドラーニングの推進

株式会社サザビーリーグでは、集合研修とeラーニングなどを組み合わせるブレンディッドラーニングを推進しています。

オンラインでの研修は対面に比べて受講者同士の関係性を築きにくいため、CAREERSHIPを活用して研修ごとに受講者同士のコミュニケーションの場「ルーム」を設けました。研修前に写真付きで自己紹介するよう促し、受講者がお互いを知る機会をつくることで、研修への緊張緩和につながっています。

また、ルームでは講師が研修の目的や意図を説明する動画を事前にアップしており、研修参加への動機付け促進にも役立っています。

研修のプロセス化

研修の効果を上げるため、同社ではルームを活用した研修のプロセス化を進めています。例えば、「事前にeラーニングやルームで配布する資料で情報や知識をインプット→研修→学んだ内容を実践→実践内容、気付きなどをルームで共有→次の研修」といった形です。

これにより、積極的に学びを実践に生かしたり、受講者同士で学び合ったりする姿勢を持ってもらうことを狙っています。

キャリア形成のために多様な情報を公開

同社は、S-Career Academyを教育の場としてだけでなく、情報発信の場としても活用しています。その特徴は、あえて精査せず、情報や教材をオープンにしていることです。一例を挙げると、これまで本部管理職のみに公開されていた講義動画を階層に関係なく誰もが見られるようにしました。

従業員にさまざまな情報に触れる機会を提供することで、一人一人の「ありたい姿」に向けたキャリア形成を支援しています。

店長会で共有される情報をeラーニング化

一部ブランドで集合して行っていた店長会をオンラインに切り替え、そこで共有される情報をeラーニング化しています。

これまでは、店長会で本部から店長に来シーズンの商品情報などが共有され、店長がそれを各店舗スタッフに説明していましたが、eラーニング化によって全従業員が効率的に同等の情報量で知識を得られるようになりました。

オンラインでも相談できるキャリア相談窓口を設置

同社では、キャリア相談窓口としてもS-Career Academyを活用しています。オンラインでもキャリア相談ができるようにした結果、2019年には17件だった相談が2020年には42件と2倍以上に増えました。

キャリア相談を利用する従業員の勤務エリアも東京近郊から全国へと広がりつつあり、多くの従業員が自分のキャリアプランについて考えるきっかけとなったといえるでしょう。

コロナ禍は、生活者の価値観や消費行動を大きく変えたと言われています。緊急事態宣言によって休業を余儀なくされた小…

以上、集合研修からeラーニングへの置き換えや、ブレンディッドラーニングなど、eラーニングと集合研修の特性を生かした事例をご紹介しました。研修計画を策定する際に、ぜひ参考にしてください。

eラーニング教材を効果的に作る方法を詳しく解説! ⇒ 「eラーニング作り方の教科書」を無料でダウンロードする

まとめ

eラーニングと集合研修の大きな違いは、eラーニングは受講者が受講する場所と時間を選ぶことができ、集合研修は指定の日時・場所で受講する点です。

eラーニングと集合研修、それぞれ特徴の違いを理解して適切に使い分けることが重要です。

eラーニングと混同しやすいものにオンライン研修がありますが、どちらもインターネットを通して学習する点では同じです。ただし、eラーニングは事前に用意したコンテンツを配信する「非同期型」を、オンライン研修はリアルタイムで講師が教える「同期型」を指す場合が多いという違いがあります。

eラーニングのメリットは下記の通りです。

- 受講者の都合に合わせて柔軟に学習できる

- 受講管理が容易

- コストを削減できる

集合研修のメリットは下記の通りです。

- リアルタイムなコミュニケーションが可能

- 実践的なスキル習得につながりやすい

- 緊張感を維持できる

自社で研修を行う際は、目的や内容に合わせて下記のように使い分けるとよいでしょう。

- eラーニング:基本的な知識を広範囲に伝える研修

- 集合研修:実践的なスキル習得、ディスカッションによる理解の深化、チームビルディングを目的とした研修

eラーニングと集合研修は、使い分けるだけでなく両者を組み合わせてそれぞれの利点を生かす方法も効果的です。複数の学習手法を組み合わせて学ぶことをブレンディッドラーニングといいます。例えば、eラーニングで予習・復習を、集合研修で実践を想定した演習を行うといったケースが考えられます。

両者を組み合わせることで、知識定着の促進やモチベーションアップ、コスト削減につながるでしょう。

コストダウンしたい場合は、集合研修をリユースしてeラーニングにすることも有効です。評価の高い集合研修を有効活用すれば、研修の質を落とさずコストを削減できます。

なお、リユースに当たっては以下の2点がハードルとなり得るため、早めに対応しておきましょう。

- 著作権などの権利の問題

- 研修資料の所在確認

集合研修のリユースを前提に、集合研修をeラーニングに作り変える方法を2つご紹介しました。

- 映像化

- スライドをベースとしたコンテンツ化

映像化する際は、受講者が飽きないよう、撮影の仕方や講師の話し方、映像の長さなどを工夫することが望まれます。

スライドをベースとしたコンテンツ化は、集合研修の資料を改編・転用すると効率的です。動画を組み合わせる方法もあります。一連の作業を簡単に行いたい場合は、教材作成支援ツールを使うとよいでしょう。

eラーニングと集合研修の活用事例として、下記2社をご紹介しました。

- トヨタ紡織株式会社(輸送用機器)

- 株式会社サザビーリーグ(小売・リテール)

自社の研修における課題を解決するため、eラーニングと集合研修の最適な活用法について今一度検討してみてはいかがでしょうか。

- 株式会社ライトワークス「第3回研修、学習に関する意識調査の結果について」(閲覧日:2025年5月29日) ↩︎

- 株式会社ナガセ「高速学習[集中速習×1.5倍速受講]」,『NSGアカデミー東進衛星予備校』(閲覧日:2025年8月8日) ↩︎

参考)

株式会社ナガセ「実力講師陣」,『NSGアカデミー東進衛星予備校』,https://www.toshin-nsg.com/reason_teacher/index.html(閲覧日:2025年8月8日)