「ツールの導入だけではナレッジマネジメントは成功しない」

近年、急速に進化するIT技術や人的資本経営への関心が高まる中、多くの企業が従業員の知識を組織全体で活用するナレッジマネジメントの重要性を再認識しています。

しかし、「ツールを導入したものの、業務改善に結び付いているか不透明だ」といった課題を抱える企業も少なくありません。

ナレッジマネジメントの本質的な目的は、知識を共有・管理するだけでなく、組織全体の持続的な成長を促進することにあります。

そのためには知識の共有が従業員の間で相互に影響し合い、組織全体で機能する仕組み=システムを構築することが不可欠です。この仕組みが不十分の場合、知識の蓄積が断片的になり、目的を達成するのが難しくなるだけでなく導入したツールが形骸化するリスクさえ伴います。

この記事では、ナレッジマネジメントを組織全体でシステム化する具体的な施策を解説し、知識の共有・活用を促進する企業事例も紹介します。暗黙知を形式知として共有したい、技能承継を進めたいといった組織課題のヒントとして、ぜひご活用ください。

「スキル管理、何から始めれば…?」を解決! ⇒「スキルマップの基礎ブック」を無料でダウンロード

「従業員一人ひとりに必要な教育プログラムをこちらで用意するのには限界がある」このように感じておられる人材開発部門の担当者、教育管理者の方はいらっしゃいませんか。人事部のクライアントは従業員です。「個」が重視される時代、企業[…]

AIで要約

- ナレッジマネジメント成功にはツールの導入だけでなく、組織全体で機能する仕組み=システム化が不可欠です。

- ナレッジマネジメントのシステム化には、知識を創造・共有する「SECIモデル」と、知識が行き交う「場」が重要です。

- ナレッジマネジメントのシステム化を進めるには、目的の明確化や共有環境の整備、効果測定が必要です。

ナレッジマネジメントの基本

ここでは、ナレッジマネジメントとは何か、その目的や活用方法について解説します。まずは基礎知識を押さえましょう。

ナレッジマネジメントとは

ナレッジマネジメントは、従業員が持つノウハウや経験といったナレッジ(=知識)をデータ化し、組織全体で共有・活用することで企業価値の向上を目指す経営手法です。

多くの場合は専用ツールを使い、共有されたナレッジを業務効率化、競争力強化、人材育成、分析基盤構築など、多岐にわたる領域で活用します。

「ナレッジマネジメントツール」とは、従業員が持つ知識やスキルをデータ化して社内で共有し、業務に活用することを目的としたツールです。ナレッジマネジメントツールは、単に知識やスキルの情報を共有・蓄積するだけでなく、さまざまなレイヤーの[…]

ただし、ナレッジマネジメントの成功にはツールの導入だけでは不十分です。その最終目的は情報の共有や管理にとどまらず、イノベーションを促し、新たな価値の創出により組織全体の成長を実現することです。

ナレッジマネジメントにおける、仕組みづくり=システム化の重要性

よく「ツールを導入したが、十分に機能していない」「活用が進まない」といった企業の声が聞かれます。これはナレッジマネジメントの運用の仕組みが構築されていないことが原因として考えられます。

ナレッジマネジメントを成功させ、企業成長につなげるためには、仕組みづくり=システム化が不可欠です。

ここでいう「システム」とは、ツールやネットワークなどを使った情報処理のシステムだけではなく、ナレッジマネジメントを組織内で浸透させる企業文化や環境も含みます。

そして「システム化」とは、ナレッジマネジメントを浸透させる環境を構築し、本質的に機能させることを指します。

では、組織全体でナレッジマネジメントをシステム化するとは具体的にどのようなことでしょうか。

ナレッジマネジメントの仕組み構築=システム化とは?

ナレッジマネジメントのシステム化に不可欠な2つの重要要素「SECIモデル」と「場」について解説します。それぞれ詳しく見ていきましょう。

「SECIモデル」:プロセスを繰り返し、ナレッジを進化させる

ナレッジマネジメントをシステム化するには、野中郁次郎氏が提唱した「SECIモデル」が機能していることが重要です。「SECIモデル」は、知識の進化プロセスを示す理論で、以下の4つのプロセスから構成されています。

共同化:体験を通じて暗黙知1を共有する

表出化:暗黙知を言語化・可視化し形式知2へ変換する

連結化:形式知を共有し体系化する

内面化:実践を通じて形式知を暗黙知として定着させ、新たな知識や技術(暗黙知)を創造する

このプロセスを持続的に繰り返すことで、ナレッジの共有・活用が促進され、新たなナレッジや価値を創出するサイクルが確立されます。その結果、組織全体でナレッジを活用できる仕組みが整います。

ナレッジマネジメントとは、個人が持つ知識や経験を組織全体で共有し、活用することで企業の業績アップを目指す経営手法です。従来に比べて雇用形態・勤務形態が多様化している中、従業員同士の情報共有や継承が難しい場合も多くなっています。[…]

ナレッジが行き交う「場」を整える

さらにSECIモデルの4つのプロセスには「場」という環境が不可欠です。

「場」とは物理的な場所だけでなく、人間関係や信頼関係などを含む環境や機会を指します。ナレッジが共有・活用され、新たなナレッジが生まれる基盤となるものです。

ナレッジの交流が活発に行き交う「場」の例として、休憩室での雑談からオフィスやオンラインでの各種会議、実践の現場などが挙げられます。(下表参照)

「場」の4つのパターン

| パターン名 | 例 |

| 創発場 | 業務外も含む雑談などの場 |

| 対話場 | ディスカッションなど |

| 体系場(システム場) | オンラインなどでの形式知共有の場 |

| 実践場 | 実務や研修などの学びの場所 |

「場」が適切に機能すると、ナレッジは単なる個人から組織全体に広がります。また、場が活性化することで従業員同士の双方向の刺激が生まれ、イノベーションの基盤が育まれます。

重要なのは、自社の特性や文化に合わせ、どのような「場」を設計するかです。ただ会議を開くだけではなく、そこに集まる人々がナレッジを共有し、新たな知識を生み出せるような「場」を具体的なイメージを持って設計しましょう。

eラーニング教材を効果的に作る方法を詳しく解説! ⇒ 「eラーニング作り方の教科書」を無料でダウンロードする

ナレッジマネジメントをシステム化させる4つの施策とは?

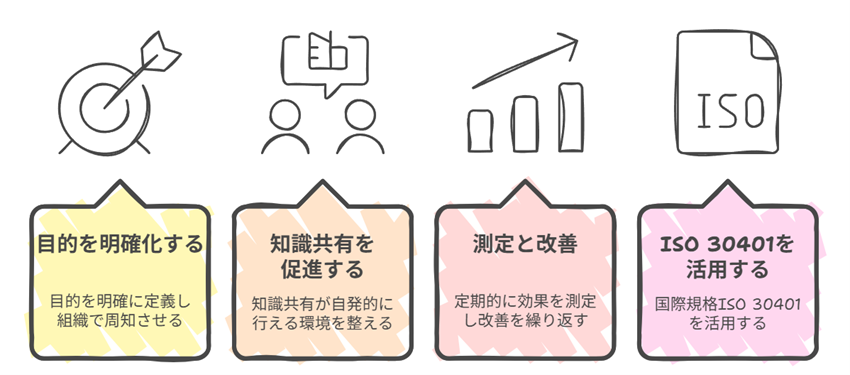

続いて、「SECIモデル」と「場」が組織に根付き、ナレッジマネジメントがシステム化するための具体的な施策を4つ解説します。

ナレッジマネジメントのシステム化に欠かせない4つの施策

目的・目標を明確化し、従業員への理解を徹底する

ナレッジマネジメントをシステム化する第一歩は、その目標や目的を組織全体に浸透させることです。例えば以下のような内容です。

明確にしておきたいゴール内容の例

- 何のためにナレッジを共有するのか

- 誰のナレッジを共有したいのか

- ゴールとしてどのような状態になっていたいのか

これらを明確にし、全ての従業員が共通認識を持てるようにすることが重要です。

ナレッジ共有しやすい環境を整える

「場」を機能させるために、ナレッジの共有・活用を自発的に行える環境や制度の整備も欠かせません。ナレッジ共有が業務の中で自然と行われる環境・文化を根付かせるために、以下のような施策を継続的に実施しましょう。

- リーダーが率先してナレッジ共有を実践し、従業員にその価値を伝える

- ルールやゴールを設定し、ナレッジ共有を必然化する

- 定期的な交流会・勉強会を行い「場」を意識的につくる

- ナレッジ共有を評価・報酬制度に組み込み、インセンティブを付与する

- 心理的安全性を確保し、自由に意見を言える雰囲気を醸成する

長期的な視点でこれらを継続することで、ナレッジマネジメントの定着が促進されるでしょう。

(参考)社内のナレッジを一元化し即共有できるツール

ナレッジ共有ツール「ナレカン」 https://www.narekan.info/

定期的に効果測定し、フィードバックと改善を繰り返す

ナレッジマネジメントの効果を測定・分析することは、改善点の特定や従業員のモチベーション維持につながります。主な指標として、以下の3つが挙げられます。

フィードバック評価

アンケートやインタビューを通じ、ナレッジ共有の満足度や利用状況を把握し、有用性や改善点を見いだします。

オンボーディング評価

新入社員の研修期間短縮など、ナレッジマネジメントが育成業務にどの程度貢献しているかを評価します。

【実際の企業事例】

不動産サービス業の株式会社テンポイノベーションでは、新入社員の定着率向上と研修担当者の負担軽減という目的の下、社内に分散していた営業ナレッジを整理し300本の動画にして教材化しました。営業ナレッジを動画化することで、新入社員の戦力化を加速させました。

株式会社テンポイノベーションの詳しい事例紹介はこちら

店舗物件の転貸借に特化した不動産事業を展開する株式会社テンポイノベーションは、新入社員の早期戦力化・定着率向上…

QCD定量的・定性的指標

品質(Quality)、コスト(Cost)、納期(Delivery)という観点からナレッジ共有の効果を測定する指標です。近年ではこれに職場の安全性(Safety)が加わりSQCDとして評価することもあります。

以上、3つの評価方法を挙げました。ナレッジマネジメントの最終的なゴールは、企業収益全体へのインパクトだと言われています。自社の目標に合った効果測定を行うと同時に、企業の将来を見据えた長期的な投資という視点で効果を見ていきましょう。

ISO 30401を活用する

企業のナレッジを効果的に管理し活用するためのガイドラインとして、国際規格である「ISO 30401」(正式名称はISO 30401:2018 Knowledge management systems — Requirements)が2018年に発行されています。

日本では日本ナレッジ・マネジメント学会が英和対訳版を監修し、2021年に一般財団法人日本規格協会より発行されました。

ISO 30401には、ナレッジマネジメントの規格化の目的や重要性をはじめ、目標設定やリーダーシップの役割、パフォーマンス評価などについて示されています。企業のナレッジ創造と共有を促進するための重要なツールと言えるでしょう。

これらの施策を組み合わせ継続することで、ナレッジマネジメントの仕組みづくり=システム化をさらに強化し、組織全体のナレッジ創造と共有を促進することができます。

ナレッジマネジメントのシステム化で成功した企業事例

最後に、ナレッジマネジメントを実際に導入し、成果を上げた企業の成功事例を2件紹介します。具体的な取り組みを学ぶことで、自社でどのように活用できるかのヒントを得られるでしょう。

株式会社イオンファンタジー(中国)

子ども向け室内娯楽施設を展開する株式会社イオンファンタジーの中国子会社、永旺幻想(中国)児童遊楽有限公司は、2008年度に中国国内第1号店をオープンしました。その後、急速な店舗数拡大に伴い店舗従業員の育成の対応が難しくなっていき、教育・研修体制の整備が課題でした。

そこでLMS(学習管理システム)「CAREERSHIP」を2018年末に導入、2019年初頭にeラーニングを活用したオンライン研修を開始しました。

「CAREERSHIP」の社内SNS機能を活用し「一問一答」という取り組みを行い、業務上の疑問や問題を誰でも投稿・閲覧できるナレッジ共有の場を構築しました。寄せられたアイデアやノウハウが、他の従業員の問題解決に役立つことで、従業員のモチベーションが高まり情報共有が習慣化されました。

さらに、ナレッジの投稿に対してポイントを付与できる仕組みを活用しました。貯めたポイントはプレゼントと交換できるインセンティブ制度により、ナレッジ共有や従業員個々の学習を促し、1年でLMSの利用率が倍増しました。

サービス業界の企業経営は、サービスを提供する現場スタッフの努力や能力と密接に結びついています。積極的な出店戦略…

株式会社NTTデータ

株式会社NTTデータでは、国内外のグループ全体でナレッジマネジメントに取り組んでいます。

同社はナレッジマネジメントの効果の評価に当たり、「経営へのインパクトがある取り組み」であることを示すための指標として売上向上を設定、そこにつながる営業力の強化に焦点を当てています。

とはいえ、ナレッジマネジメントによる売上や営業力強化への効果を単純に示すのは不可能です。そこで、売上につながる営業のプロセスを細分化し、定量的に評価可能な重要項目をKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)として設定しました。

例えば、社外からの連絡へのレスポンススピードの変化の計測です。ユーザーに同意を得た上で、メールやチャットの応答速度を定量的に評価し、ナレッジマネジメントの取り組み前後を比較すると、60%以上の改善が見られました。

その他、アンケートやヒアリングによる定性評価も定期的に実施しています。

こうしたナレッジマネジメントをきっかけに、グループ会社間のコラボレーションが生まれ、「新たな提案につながった」「実際に受注に至った」という声が増えているといいます。

以上、効果の評価やインセンティブの付与など、具体的な施策でナレッジマネジメントのシステム化に成功した事例です。参考にしてみましょう。

人材育成の課題・解決方法を一冊にまとめました ⇒ LMS導入成功事例集を無料で読んでみる

まとめ

ナレッジマネジメントは、従業員のノウハウや経験(ナレッジ)をデータ化し、組織全体で共有・活用して企業価値を向上させる経営手法です。多くの場合、専用ツールを活用し、業務効率化や人材育成に活用されています。

ナレッジマネジメントの成功には、ツール導入だけでは不十分です。ナレッジの進化プロセスとして「SECIモデル」(共同化・表出化・連結化・内面化)を活用し、ナレッジが有機的に進化するサイクルを確立することが重要です。

また、ナレッジが行き交う「場」(雑談、ディスカッション、システム化された環境、実践の場)が、ナレッジの広がりを促進するために不可欠となります。

ナレッジマネジメントをシステム化するために重要な施策として、以下を挙げて解説しました。

- 目的・目標の明確化:何のためにナレッジを共有するのかを従業員と共有

- ナレッジ共有しやすい環境づくり:リーダーの率先、ルール設定、勉強会、心理的安全性の確保

- 効果測定と改善:フィードバック評価、オンボーディング評価、QCD定量的・定性的指標

- ISO 30401の活用:国際的なナレッジマネジメントのガイドラインに基づいた運用

最後にナレッジマネジメントのシステム化に成功した企業事例を2件紹介しました。

- 株式会社イオンファンタジー(中国)

- 株式会社NTTデータ

ナレッジマネジメントのシステム化には、ツールの導入だけでなく、「SECIモデル」と、ナレッジの交流を促進する「場」を機能させることが不可欠です。この記事で紹介した施策を参考にして、自社に合ったナレッジマネジメントを成功させましょう。

参考)

野中郁次郎,梅本勝博「知識管理から知識経営へ―ナレッジマネジメントの最新動向―」,『人工知能学会誌』,16巻,1号,2001,p.4-14.

野中郁二郎,紺野登『知識経営のすすめ』,筑摩書房,1999.

佐別当隆志,小谷美佳 「エンタープライズソーシャルネットワークを活用したナレッジマネジメント」,『情報の科学と技術』,62巻,7号,2012,p.296-301.

日本協会規格グループ「ISO 30401:2018ナレッジマネジメントシステム-要求事項Knowledge management systems – Requirements」,https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ISO+30401%3A2018(閲覧:2025年4月11日)

ISO「ISO 30401:2018(en)Knowledge management systems — Requirements」,https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:68683:en(閲覧:2025年4月11日)

田村賢之「技術トレンド/展望 生成AIで進化するナレッジマネジメントと期待効果」,『DATA INSIGHT』,https://www.nttdata.com/jp/ja/trends/data-insight/2024/072902/(閲覧:2025年4月11日)