「年に一度のセキュリティ研修、実施しているけれど効果が見えない…」

「標的型メール訓練で、また同じ部署から多数の開封者が出てしまった…」

人材育成や情報セキュリティの担当者様は、このような悩みを持っているのではないでしょうか。

インシデントに負けない強い組織を作るための最も確実な投資は、効果的な「情報セキュリティ教育」に他なりません。

この記事では、「研修が形骸化してしまう」「教育の効果が見えづらい」といった担当者様のお悩みを解決するため、科学的根拠に基づいた情報セキュリティ教育の3つのポイントを徹底解説します。

明日から使える具体的な研修設計のヒントから、万が一のインシデント発生時に役立つ対応フローまで、網羅的にご紹介します。

経産省「セキュリティ対策評価制度」準備してますか? ⇒ 「インシデントに強い組織をつくる 新しい情報セキュリティ研修」の詳細を見る

全社向けリテラシー向上/セキュリティ対策部門での専門知識習得どちらもお任せ! ⇒ ライトワークスの情報セキュリティeラーニング教材を詳しく見る

AIで要約

- 記憶の定着には、年に一度の研修より短時間の学びを繰り返す「分散学習」が有効です。

- 全員一律ではなく、経営層や経理など、個々の役割に応じた専門的な教育が不可欠です。

- 知識だけでなく実践的な訓練を重視し、有事の際に「報告・行動できる」文化を育てます。

インシデント対策に欠かせない情報セキュリティ教育

情報セキュリティにおける「インシデント」とは、企業の持つ情報の安全が脅かされる出来事(事故)全般を指します。具体的には以下のような事象が該当します。

- 情報の漏えい:顧客情報や技術情報などが、意図せず外部に流出してしまうこと

- 情報の改ざん・破壊:Webサイトの内容が書き換えられたり、重要なデータが消去されたりすること

- 情報システムの機能停止:ランサムウェア攻撃などにより、サーバーや業務システムが利用できなくなり、事業がストップしてしまうこと

これらのインシデントは、サイバー攻撃のような外部からの悪意ある行為だけでなく、従業員のメール誤送信やUSBメモリの紛失といった、日常業務に潜むうっかりミスによっても引き起こされます。この記事では、こうした様々なインシデントに強い組織を「教育」の側面からどう作るかを考えていきます。

サイバーレジリエンス向上には情報セキュリティ教育が不可欠

サイバー攻撃は年々巧妙化・多様化し、企業が受ける被害は世界的に増加の一途をたどっています。

情報処理推進機構「情報セキュリティ白書」では、ランサムウェア攻撃やビジネスメール詐欺(BEC)といった脅威が、企業の規模を問わず深刻な被害をもたらしている現実を浮き彫りにしています。

このような状況で私たちが直視すべきなのは、「完璧な防御は不可能である」という事実です。インシデントの発生を完全に回避する予防策は存在せず、すべての組織は「インシデントは起こり得る」という前提に立つことが求められます。

したがって、現代のセキュリティ対策の焦点は、インシデント発生時の被害をいかに最小限に食い止め、いかに迅速に事業を復旧させるか、という「サイバーレジリエンス(回復力)」の向上にあります。そして、その鍵を握るのが、技術的な対策の隙間を埋める「人」、すなわち全従業員に対する効果的な情報セキュリティ教育なのです。

【参考】基本のインシデント対応フロー

どれだけ万全な教育を行っても、インシデントの発生をゼロにすることはできません。万が一の事態に備え、基本的な対応フローを全社で共有しておくことが重要です。

従業員へのセキュリティ教育は、このインシデント対応フローを「いかにスムーズに実行できるか」という観点で組み立てると良いでしょう。

| ステップ | 主なアクション |

| Step1 検知・初動対応 | ・インシデントの発見者は、速やかに情報セキュリティ責任者へ報告 ・被害拡大防止のため、感染端末のネットワークからの隔離などを行う |

| Step2 報告・公表 | ・経営層へ状況を報告し、対応体制を構築 ・必要に応じて、警察、個人情報保護委員会、IPAなどへ届け出る ・顧客や取引先など、影響が及ぶ可能性のある関係者へ通知・公表する |

| Step3 復旧・再発防止 | ・バックアップからの復旧や、システムの修復を行う ・インシデントの根本原因を調査・分析し、実効性のある再発防止策を策定・実施する |

参考)経済産業省「サイバー攻撃の被害に遭ってしまったら御活用を!―中小企業のためのセキュリティインシデント対応の手引き―」

効果が見えない!セキュリティ教育の2つの問題

多くの企業が従業員のセキュリティ意識に課題を感じ、研修を実施しています。しかし、なぜその効果は長続きしないのでしょうか。その原因は、主に2つの構造的な問題にあります。

理由1:単発で終わる「身につかない」教育と忘却曲線

年に1回、全社員を集めて行う集合研修。実施した直後は、アンケートの満足度も高く、担当者としては一安心かもしれません。しかし、その効果はどれほど持続するでしょうか。

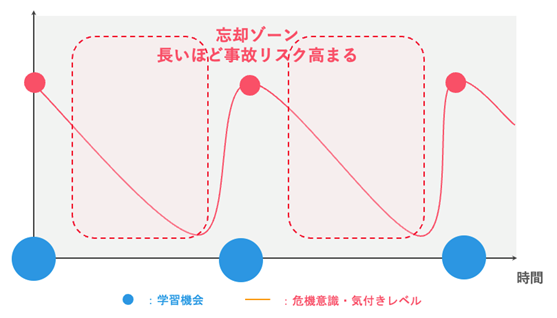

人間の記憶に関する研究で有名な「エビングハウスの忘却曲線」によれば、一度覚えた内容を再学習する時間の節約率は、1日後には34%まで低下すると言われており、人間の記憶や意識の定着には限界があることが分かります。1

つまり、年に1度の研修では、学習効果はすぐに失われ、次の研修までのほとんどの期間、従業員のセキュリティ意識は低いまま放置されてしまうのです。これでは、インシデントが発生しやすい「忘却ゾーン」が常に存在し続けることになります。

理由2:役割を無視した全員一律の教育

「全従業員に同じ内容を」という一見公平に見えるアプローチも、実は非効率の温床です。全員に同じ内容を画一的に教えても、自分事として捉えられず、右から左へと聞き流されてしまうでしょう。

経済産業省が策定した「サイバーセキュリティ体制構築・人材確保の手引き」では、すべてのビジネスパーソンが身につけるべき基礎知識「DXリテラシー標準」に加え、それぞれの役割に応じて求められる専門スキル「プラス・セキュリティ」の重要性が示されています。

つまり、経営者が知るべきセキュリティリスクと、営業担当者が注意すべき顧客情報の取り扱い、そしてIT部門が理解すべき技術的な脅威はそれぞれ異なり、各部門の役割に応じたセキュリティ教育が効果的と言えます。

参考)経済産業省「サイバーセキュリティ体制構築・人材確保の手引き 第2版」

インシデントに強い組織を作る教育の3つのポイント

では、形骸化しない、本当に効果のある情報セキュリティ教育とはどのようなものでしょうか。ここでは、前述した課題を克服するための3つのアプローチをご紹介します。

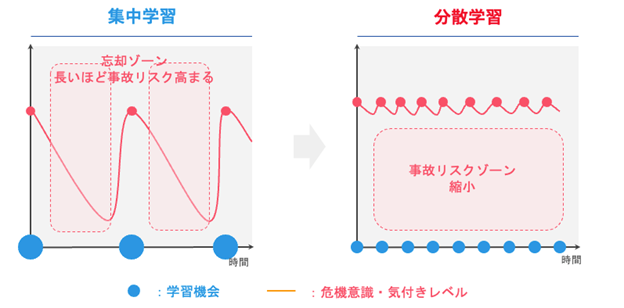

ポイント1:集中より分散学習が効果的

一般的に、長時間の学習を集中的に行う「集中学習」よりも、短時間の学習を分散的に行う「分散学習」の方が記憶の定着に有効と言われています。

つまり、セキュリティ研修においても、一度に長時間学習するのではなく、短時間の学習を定期的に、繰り返し行うアプローチが有効と言えるでしょう。例えば、以下のような取り組みが考えられます。

- マイクロラーニングの導入:最新のサイバー攻撃の手口や注意喚起をまとめた2〜3分のショート動画を、隔週で配信する

- 定期的なミニクイズ:月に一度、セキュリティに関する簡単なクイズを社内ポータルで実施し、知識の定着度を確認する

- タイムリーな情報共有:新たな脅威が報告された際に、速やかに社内チャットなどで注意喚起を行う

このように、継続的にセキュリティに関する情報に触れる機会を作ることで、セキュリティ意識を常に高いレベルで維持し、インシデントが発生しやすい「事故リスクゾーン」を最小化することができます。

ポイント2:全員一律より役割別の教育が効果的

効果的な教育のためには、「誰に、何を教えるか」を戦略的に設計することが不可欠です。

【全従業員向け】基礎知識の徹底(DXリテラシー標準)

まずは、全従業員が共通して身につけるべき土台となる知識を徹底します。

- IDとパスワードの適切な管理:推測されにくいパスワードの設定、使い回しの禁止など

- 不審なメール・SMSへの警戒:添付ファイルを安易に開かない、リンクを不用意にクリックしない

- インシデント発見時の即時報告義務と報告先の周知

【役割別】専門性の向上(プラス・セキュリティ)

基礎知識の上に、それぞれの役割に応じた専門的な教育を積み重ねます。対象者別の具体的な研修テーマ例をまとめました。

| 対象者グループ | 主要な学習目標 | 具体的な研修テーマ例 |

| 全従業員 | ・基本的な防御行動 ・インシデントの早期発見 ・報告能力の習得 | ・「情報セキュリティ5か条」2の実践 ・フィッシングメールの見分け方と報告手順 ・インシデント発見時の即時報告義務と報告先の周知 |

| 経営層・役員 | ・経営責任としてのセキュリティの理解 ・有事における意思決定能力の醸成 | ・経営者が果たすべき「重要7項目」3の理解 ・サイバーインシデントが事業に与える財務的・評判的インパクトの事例研究 ・クライシスコミュニケーションの基本原則 |

| IT部門 / CSIRT | ・高度なインシデント対応能力 ・技術的分析スキルの習得 | ・インシデント対応のライフサイクルの実践訓練 ・証拠保全技術(揮発性データの保全) ・ログ分析、マルウェア解析手法 |

| 経理・財務部門 | ・金銭的詐取を目的とした攻撃に対する防御能力の獲得 | ・ビジネスメール詐欺(BEC)の多様な手口に関する詳細な事例研究 ・必須手順としての「アウト・オブ・バンド(電話等)による事実確認」の徹底訓練 |

| 人事・法務部門 | ・人的リスクと法的コンプライアンスに関する専門知識の深化 | ・従業員の入退社時における情報セキュリティ手続き(アカウント管理) ・内部不正の兆候と対応策 ・セキュリティポリシー違反者に対する懲戒手続き |

ポイント3:知識より行動を促す訓練が効果的

研修では、机上の知識をインプットするだけでは不十分です。インシデント発生時に、学習した知識に基づいて実際に行動できるかを試す「訓練」が不可欠です。

標的型メール訓練

訓練の目的は、メールを開封させないことだけではありません。より重要なのは、万が一開封してしまった場合に、速やかに、そして正直に担当部署へ報告する文化を醸成することです。

開封してしまったことを責めるのではなく、「報告してくれてありがとう」とポジティブに評価する仕組みを作りましょう。「開封率」だけでなく「報告率」をKPIとして設定し、インシデントの早期発見につなげることが、被害拡大を防ぐ最大の鍵です。

オプションで標的型攻撃メール訓練に対応! ⇒ 「ラーニングハブ for セキュリティ」を詳しく見る

インシデント対応演習

演習が「やらされ仕事」にならないためには、従業員に「これは自分の身に起こりうることだ」と感じさせることが重要です。演習を企画する情報システム部門だけでなく、対象となる事業部門も巻き込み、実際の業務フローに即したリアルなシナリオを共同で検討しましょう。

「自店舗で顧客情報が漏えいした場合」「取引先を装ったメールで不正送金してしまった場合」など、具体的なシナリオに基づくロールプレイングは、従業員の当事者意識を飛躍的に高めます。

参考)情報処理推進機構(IPA)「セキュリティインシデント対応机上演習教材」

経産省「セキュリティ対策評価制度」準備してますか? ⇒ 「インシデントに強い組織をつくる 新しい情報セキュリティ研修」の詳細を見る

全社向けリテラシー向上/セキュリティ対策部門での専門知識習得どちらもお任せ! ⇒ ライトワークスの情報セキュリティeラーニング教材を詳しく見る

まとめ

本記事では、インシデントに強い組織を作るための、実効性の高い情報セキュリティ教育を解説しました。

セキュリティ対策には、インシデント発生を前提に、被害を最小化して迅速に復旧する「サイバーレジリエンス」の向上が不可欠です。しかし、「年に一度」「全員一律」といった従来の画一的な研修では、学習内容が定着せず、役割に即していないため効果が限定的という課題がありました。

この課題を克服するには、以下の3つのポイントに基づいたアプローチが有効です。

- 分散学習:一度にまとめて学ぶのではなく、短時間の学習を定期的に繰り返し、知識の定着を図ります。

- 役割別教育:全員共通の基礎に加え、それぞれの役職や業務に応じた専門的な内容で、当事者意識を高めます。

- 行動を促す訓練:知識のインプットだけでなく、インシデント発見時に「報告できる」など、実際の行動につながる訓練を重視します。

これらの効果的な教育アプローチを継続することで、インシデントに強い組織の実現に近づけるでしょう。

- Hermann Ebbinghaus (1885). Über das Gedächtnis. Untersuchungen zur experimentellen Psychologie. Deutsches Textarchiv.(閲覧日:2025年7月24日) ↩︎

- 情報処理推進機構(IPA)「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」,『独立行政法人情報処理推進機構』(閲覧日:2025年7月25日) ↩︎

- 情報処理推進機構(IPA)「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」,『独立行政法人情報処理推進機構』(閲覧日:2025年7月25日) ↩︎

参考)

情報処理推進機構(IPA)「情報セキュリティ白書2024」,2024年7月30日公表,https://www.ipa.go.jp/publish/wp-security/eid2eo0000007gv4-att/2024_ALL.pdf(閲覧日:2025年7月24日)

経済産業省「「サイバーセキュリティ体制構築・人材確保の手引き」(第2.0版)をとりまとめました」,『経済産業省』,https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/tebiki_taisei_jinzai.html(閲覧日:2025年7月24日)

水野りか「分散学習の有効性の原因 ―再活性化量の影響の実験的検証―」,『教育心理学研究』, 46巻1号, p.11-20, 1998年, https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjep1953/46/1/46_11/_pdf(閲覧日:2025年7月25日)