「スキルマップを導入したが、いつの間にか誰も更新しなくなってしまった」

従業員のスキルを可視化しようと意気込んでスキルマップを導入したものの、十分に活用できていないというケースは多いのではないでしょうか。

現場からは「スキル入力が大変だ」といった声が上がり、特に変化を求めない従業員やベテランからはなかなか協力が得られない。一方で、経営層からは「人的資本経営が重要だ」と迫られ、板挟みになっている方もいらっしゃるかもしれません。

スキルマップが形骸化するそもそもの原因は、スキルマップが「一度作ったら終わりのスキル記録表」として捉えられてしまっている点にあります。

この問題を解消するには、スキルマップをピープルアナリティクス(人材データ分析)の視点で捉え直し、生きた戦略ツールへと進化させることが必要です。

この記事では、その具体的な実践法を、スキルマップ作成と活用から、ピープルアナリティクス(人材データ分析)との連携、導入・運用のロードマップとポイントまでワンストップで解説し、ご担当者のお悩みを解決します。ぜひ参考にしてください。

これからの人事に必要な専門性は? ⇒ 「人事パーソンのキャリア形成に関するアンケート調査結果」を無料DLする

「HR Techというのは人事の煩雑な業務を劇的に楽にしてくれるものらしいが、具体的には一体どのようなものなのだろう?」「戦略人事」が叫ばれるようになり、経営方針に基づいた施策を積極的に提案・実施しなくてはならない人事部門の方も増[…]

AIで要約

- スキルマップは「記録表」として扱うだけでは形骸化しがちです。人材データ分析と連携し、戦略的ツールへ進化させることが重要です。

- データ分析でスキル評価の客観性を獲得できます。動的な人材ポートフォリオ構築や離職リスク予測も可能になります。

- データ活用前提のスキルマップ作成では、目的の明確化、客観的な評価基準、継続的な更新が鍵となります。

- 成功の鍵は、目的を従業員と共有し信頼を得ることと、経営層のコミットメントです。スモールスタートで成功体験を積むとよいでしょう。

データドリブン人事の時代:なぜスキルマップとデータ分析が不可欠なのか?【理論編】

勘と経験(KKD)人事の限界とデータドリブン人事の必要性

かつての日本企業の人事施策においては、担当者の「勘・経験・度胸(KKD)」に基づく判断が一定の有効性を持っていました。

しかし、労働力人口の減少、従業員の価値観の多様化、そして予測不可能なVUCA時代の到来といった環境変化は、もはやKKDに頼った意思決定の限界を露呈させています。

こうした背景から、客観的なデータを収集・分析し、人事施策の意思決定に生かす「データドリブン人事」への変革が不可欠となっています。

特に、従業員を「資本」と捉え、その価値を最大限に引き出すことで企業価値向上につなげる「人的資本経営」の実践において、データに基づいたアプローチはその根幹です。

投資家をはじめとするステークホルダーは、企業が従業員という「資本」をいかに効果的に管理・投資し、企業価値向上につなげているかを厳しく評価するようになっています。

データドリブン人事は、人的資本経営への取り組みを客観的なデータと指標で裏付け、ステークホルダーへの説明責任を果たすための強力な基盤を提供するのです。

スキルマップ単体の価値と「形骸化」の落とし穴

データドリブン人事の中核をなすツールの1つが「スキルマップ」です。スキルマップとは、業務に必要なスキル項目を定義し、従業員一人一人の習熟度を可視化したものです。

スキルマップは企業と従業員に大きな価値をもたらす一方で、スキルマップ単体の運用には限界があり、形骸化という落とし穴もあります。それぞれ具体的な要素について確認してみましょう。

スキルマップの価値

スキルマップは、企業と従業員にとって以下のような価値があります。

企業:

組織全体のスキル保有状況を把握し、戦略的な人材育成計画を立てることが可能になります。また、特定のスキルが一人にしか保持されていない「属人化」のリスクも特定できます。

従業員:

自身の現在地と目指すべき姿が明確になり、具体的な成長目標を設定しやすくなるため、キャリア自律とモチベーションの向上を促進します。

スキルマップの限界

多くの企業でスキルマップがうまく活用されず形骸化してしまうのは、「評価が主観に陥る」「育成や評価と連動していない」「更新が止まる」といった落とし穴に陥るからです。スキルマップ単体では、客観性の担保や継続的な運用に限界があるのです。

この限界を打ち破るのが、ピープルアナリティクス(人材データ分析)です。次項で詳しく見ていきましょう。

ピープルアナリティクスがもたらすブレークスルー

ピープルアナリティクス(人材データ分析)とは、人事に関連するさまざまなデータを統計の手法やAIなどを活用して分析し、組織の課題解決や生産性向上につなげるアプローチを指します。

このアプローチは、スキルマップに以下の3つのブレークスルーをもたらします。

動的な人材ポートフォリオの構築

ピープルアナリティクス(人材データ分析)は、スキルマップを「動的な人材ポートフォリオ」へと進化させます。

スキルデータに個々の業績やキャリア志向といったデータを掛け合わせることで、ポートフォリオをリアルタイムに近い形で更新し、常に最新の状態で組織のスキル資産を把握できる「動的な」管理が可能になります。

「現在誰が何をできるか」把握するだけでなく、例えば、「3年後に事業戦略を達成するためにはどのようなスキルポートフォリオが必要か?」という将来を見据えた問いに、データに基づいて回答できます。場当たり的ではない、未来から逆算した採用・育成計画の立案が可能です。

スキルレベル評価における客観性の獲得

スキルマップによって可視化されたスキルデータ(個々の保有スキルと習熟度レベル)と、業績データや人事評価データと組み合わせることで、「スキルレベルが高い/低い」という評価が本当にパフォーマンスにつながっているのかを客観的に検証できます。

離職リスクの予測

過去の離職者のデータを分析することで、特定のスキルセットを持つ従業員の離職リスクを予測し、先手を打って対策を講じることが可能になります。

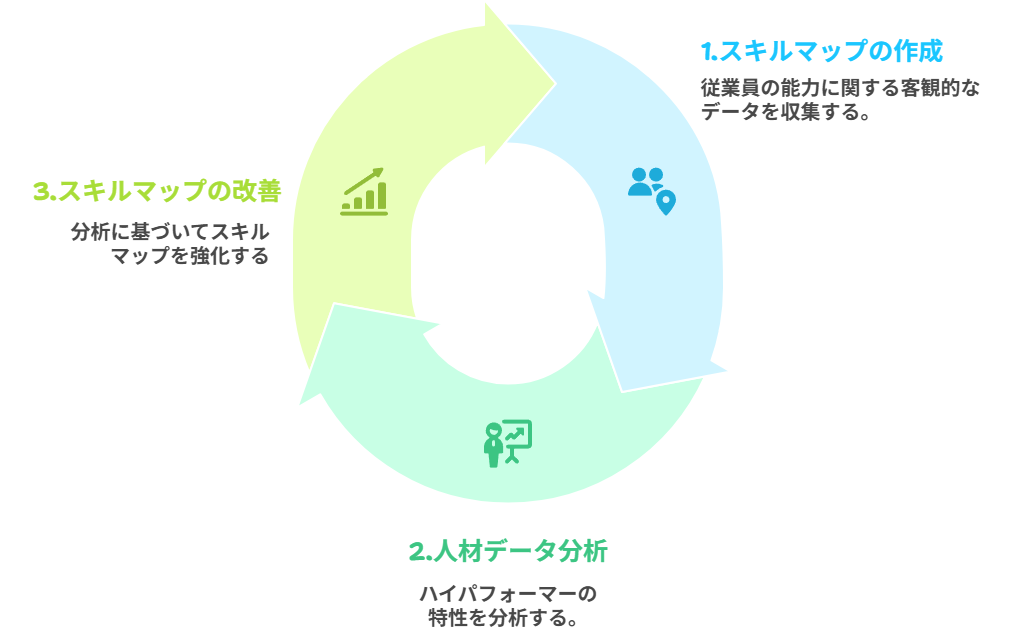

スキルマップと人材データ分析が生む好循環

スキルマップとピープルアナリティクス(人材データ分析)は、独立したものではなく、相互に連携することで強力なシナジーを生み出します。以下のように、両者を1つの好循環(ループ)として機能させることで、その真価が発揮されるのです。

【スキルマップと人材データ分析の好循環(ループ)】

- スキルマップで従業員の能力に関する客観的なデータを作成する。

- ピープルアナリティクス(人材データ分析)においてそのデータを活用し、「ハイパフォーマーの特性」「組織全体で不足しているスキルは何か」などを客観的に分析する。

- その分析結果を基にスキルマップ自体を改善し、より戦略的で動的なツールへと進化させる。

このサイクルを回し続けることで、スキルマップは常にアップデートされ、ピープルアナリティクス(人材データ分析)の精度も向上していきます。この好循環こそが、戦略的人事を実現するエンジンとなるのです。

実践!スキルマップ作成とデータ活用の基礎【準備・作成編】

ここでは、人材データ分析と連携させて活用するためのスキルマップ作成法を解説します。

人材データ分析の第一歩:何を収集・分析するのか?

ピープルアナリティクス(人材データ分析)を効果的に行うためには、まず自社にどのようなデータが存在するかを把握することが重要です。分析の対象となる主な人材データには、以下のようなものがあります。

| データカテゴリ | データ項目例 |

|---|---|

| 属性データ | ・年齢 ・性別 ・職務経歴 ・所属部署 ・役職 ・採用経路 |

| 勤怠データ | ・労働時間 ・残業時間 ・有給休暇取得率 |

| 評価・パフォーマンスデータ | ・人事評価 ・目標達成度 ・業績データ(売上など) |

| スキル・育成データ | ・保有スキル ・資格 ・研修受講履歴 ・キャリア志向 |

| エンゲージメント・意識データ | ・従業員満足度調査 ・エンゲージメントサーベイ ・1on1面談記録 |

マーサーとライトワークスが提供する、人事リーダー育成プログラム ⇒ HR LEADERS’ ACADEMYについて詳しく見る

データ活用を前提としたスキルマップの作り方5ステップ

ピープルアナリティクス(人材データ分析)との連携を見据えたスキルマップは、以下の5ステップで作成します。

Step1:スキルマップ作成・データ分析における目的の明確化

スキルマップを作成する目的を明確化します。例えば、「若手の早期戦力化」「DX人材の発掘」といったものです。

この際に、「ハイパフォーマーのスキル特性を分析し、採用基準に生かす」など、「何をデータで分析したいか」まで踏み込んで目的を設定します。

Step2:スキルの洗い出しと体系化

人事部門だけでなく、現場の管理職やハイパフォーマーにもインタビューやヒアリングを行い、実際の業務に即したスキルを抽出します。

スキルは「テクニカルスキル」「ヒューマンスキル」「コンセプチュアルスキル」のように体系的に整理すると、後の分析がしやすくなります。

Step3:評価基準(レベル)の設定

各スキルについて、習熟度を測る客観的な基準を定義します。厚生労働省が公開している「職業能力評価基準」1などを参考に、誰が評価してもブレない具体的な行動目標でレベルを定義し、データ分析しやすいよう全社で統一の尺度を設けることが重要です。

【職業能力評価基準を参考にしたレベル定義の例】

| レベル1 | 指導があれば遂行できる |

|---|---|

| レベル2 | 一部は自分で遂行できる |

| レベル3 | 一通り自分で遂行できる |

| レベル4 | 他者に指導・育成ができる |

Step4:スキル評価の実施とデータ化

Step2で洗い出したスキル項目を、Step3で設定した評価基準に照らし合わせ、「この従業員は、このスキルにおいてレベル2である」といった判定を行います。

評価は上司評価と自己評価を組み合わせるなどして実施し、その結果をExcelやLMS(学習管理システム)などのスキル管理システムに分析可能な形式で蓄積します。

Step5:継続的な更新

スキルマップは一度作って終わりではありません。定期的な評価の更新だけでなく、研修受講データや資格取得データなども随時反映させ、データに基づいたスキルマップ作成のPDCAサイクルを回す仕組みを構築します。

ピープルアナリティクスによるスキルマップ活用法【実践・活用編】

データが蓄積されたスキルマップをどのように活用すればよいのか、具体的な実践法を5つご紹介します。

適材適所の実現:ハイパフォーマー分析と人材採用・配置

高い成果を上げている従業員(ハイパフォーマー)の業績データや人事評価データとスキルマップを突き合わせ、「高評価の従業員に共通してレベルが高いスキルは何か?」といった相関関係を分析します。

この分析によって明らかになった「活躍人材のスキル特性」は、客観的な根拠に基づいた成功モデルとなります。

事例を1つご紹介しましょう。株式会社日立製作所では、近年の産業構造の変化により、顧客との対話から価値を創出する「”コトづくり”人財」の確保が課題となっていました。そこで同社は既存の従業員データを分析し、どのような特性を持つ人材が”コトづくり”において高いパフォーマンスを発揮するのかを特定しました。

そのデータ分析の結果に基づいて採用プロセスを見直すことで、それまで従業員全体の5%だった”コトづくり”人財を、2017年卒の新卒技術系採用においては15%確保することに成功しています2。

データで裏付けられた成功モデルは、このような採用基準の見直しだけでなく、新たなプロジェクトチームを編成する際の人材配置や、次世代リーダーの選抜における客観的な判断基準としても活用することができます。

戦略的な人材育成:スキルギャップ分析

組織全体のスキル保有状況、つまり「現在、社内にどのスキルが、どのレベルで、何人いるか」(供給)と、「将来、どのスキルが、何人必要か」(将来的な需要)を比較し、スキルの需給ギャップを特定します。

この先進的な取り組みの参考となるのが東京都の事例3です。職員のスキル保有状況(供給)をデジタルスキルマップで可視化するだけでなく、庁内各局への調査を通じて、将来必要となる業務から逆算してスキルの需要を可視化しました。

そして、この供給と需要のデータを合わせて「需給ギャップ分析」を行うことで、確保・育成すべき重点分野や優先的に検討すべき領域を特定しています。

このようなアプローチにより、「全社一律の研修」から脱却し、限られた育成予算を、企業の将来にとって最も重要なスキルへ戦略的に投資することが可能になるのです。

戦略的な採用:外部からの獲得すべきスキルの分析

社内での育成や配置だけでは補えないスキルが存在する場合、スキルマップは戦略的な中途採用の羅針盤となります。まず、将来の事業戦略から必須となるスキルを定義し、社内のスキル保有データと照合することで自社に決定的に不足している「スキルギャップ」を特定します。

特に、育成に時間がかかる高度な専門スキルや、社内に全く素地がない新領域のスキルは、外部からの獲得が不可欠です。このデータに基づき「採用で獲得すべきスキル」を特定し、明確な採用要件を作成することで、事業成長を加速させる即戦力人材を的確に獲得できます。

後継者育成(サクセッションプラン)の高度化

データ分析は、次世代リーダーの発掘にも活用でき、サクセッションプランをより客観的なものにします。具体的には、スキルデータを分析することで、以下のような人材を特定できます。

- 現在の等級(グレード)に対して、高いレベルのスキルを保有しているポテンシャルの高い従業員

- 短期間で著しい成長(スキルレベル向上)をしている、学習意欲の高い従業員

離職防止とエンゲージメント向上:退職予兆分析

過去の離職者のスキルデータや勤怠・エンゲージメントデータを組み合わせ、離職につながりやすい傾向を分析します。

例えば、「成長が停滞している(スキルレベルが長期間向上していない)従業員」を特定し、離職リスクのある人材として早期に面談などのフォローアップを行うことが可能です。

DE&I(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)の推進

スキルデータは、DE&I推進においても客観的な根拠を提供してくれます。例えば、属性間(例:男女)のスキルレベルを比較し、ギャップを把握することで、育成機会が公平に提供されているかを検証できます。

また、特定の属性(例:女性管理職候補)に不足しているスキルを把握することで、ターゲットを絞った効果的な育成プログラムを企画できます。

「必要なポジションにふさわしい人材が不足している! どう解決すれば良いだろう?」企業における人材不足の問題は、大きく以下の2つが関係しています。ポジションに必要なスキルを持つ人材が不足している従業員の持つスキルを[…]

【事例あり】スキルマップ導入から定着までのロードマップと成功のポイント【導入編】

スキルマップとデータ分析の仕組みを構築した後、それを組織に定着させ、文化として根付かせるには、技術的な要素以外にも気を配ることが大切です。

ここでは、仕組みの導入を成功に導くための重要なポイントと、企業の成功事例、具体的な実践ロードマップを解説します。

成功を左右する3つの重要ポイント

データドリブンなスキル管理の成功は、3つの組織的な取り組みにかかっています。

ポイント1:目的の透明性と「支援」の思想を貫く

データドリブン人事の基盤は、従業員からの「信頼」です。この信頼を得るためには、「どのようなデータを」「何の目的で」収集・活用するのかを、従業員に対して明確かつ丁寧に説明し、理解を得ることが不可欠です。

そして、データは従業員を「監視」するための道具ではなく、キャリア開発や成長を「支援」するためのツールであるという思想を、会社全体で共有することが極めて重要です。

データは個人の責任追及のためではなく、失敗から学び、改善を促すために活用されるべきなのです。

ポイント2:経営層による強力なコミットメントを示す

データドリブンな文化の醸成は、経営トップがその重要性を繰り返し発信し、自らがデータに基づいた意思決定を実践する姿勢を示すことから始まります。

これは単なる人事施策ではなく、企業の競争力を左右する経営戦略であるという、経営層の強力なコミットメントが、全社的な協力を得るための推進力となります。

ポイント3:管理職のデータ活用スキルを育成する

データやスキルマップを現場で生かすキーパーソンは、管理職です。彼らがデータを解釈し、部下との1on1や育成計画の場で建設的な対話に活用することにより、施策が現場に浸透していきます。

そのため、管理職がデータやスキルマップを適切に扱うための研修やトレーニングを実施し、彼らのデータリテラシーを向上させることが不可欠です。

成功事例に学ぶ:アサヒグループジャパン株式会社

こうした成功のポイントを体現しているのが、アサヒグループジャパン株式会社の事例です。同社は、eラーニングのアクセス数向上という明確な課題に対し、「ジョブディビジョンスキル表」という詳細なスキルマップと学習システムを連動させました。

これにより、従業員は自身のキャリアに必要な学びを自律的に得られるようになり、eラーニングのアクセス数は12倍に増加しました。

この成功は、従業員の成長を支援するという明確な目的のもと、会社として学習環境へ投資するという意思決定があり、かつ従業員と上司がスキルを軸に対話できる仕組みを構築しており、前項のポイント1~3をクリアしている好例と言えます。

2018年にeラーニングシステムを一新すると、月平均PVは12倍に拡大。なぜ、そのような利用率の拡大が実現できたのでしょ…

スモールスタートで始める3段階ロードマップ

導入の際は、いきなり全社レベルで行うのではなく、スモールスタートで計画的かつ段階的なアプローチを行うのが成功の鍵です。具体的なプロセスを確認してみましょう。

フェーズ1:パイロット導入

特定の部署や階層に絞ってスキルマップのプロトタイプを作成し、「若手の離職率低下」など具体的な課題解決に挑戦します。

ここで「スキルマップとデータを使えば、こんな成果が出る」という小さな成功体験を創出することが、後の全社展開への強力な推進力となります。

フェーズ2:他部署への横展開と仕組み化

パイロット導入で得た知見を生かし、他部署へスキルマップを横展開します。

Excelでの運用・管理も可能ではありますが、このフェーズになると、入力にかかる時間や手間の大きさに限界を感じる担当者も多いようです。この段階でLMS(学習管理システム)などの本格導入を検討してもよいでしょう。

フェーズ3:企業文化としての定着

データに基づいた意思決定や対話を、特別なことではなく当たり前の業務フローとして組織に根付かせます。これまでの成功事例を全社で共有し、データ活用を奨励する文化を醸成することがゴールです。

LMS活用の視点:スキルマップを「育成」に繋げる方法

スキルマップの真価は、単なるスキルの「可視化」で終わりません。その価値を最大化するポイントは、「可視化されたスキルデータ」と「次のアクション(育成)」を、いかに戦略的に結び付けるかにあります。

LMS活用の視点:

スキルマップの真価は、単なるスキルの「可視化」で終わりません。その価値を最大化するポイントは、「可視化されたスキルデータ」と「次のアクション(育成)」を、いかに戦略的に結び付けるかにあります。

このプロセスで大いに役立つのが、LMS(学習管理システム)です。

例えば、LMS(学習管理システム)の機能にスキル管理機能(スキルマップ機能)があれば、LMSに蓄積された学習履歴データと連動させて、「どの研修が」「どのスキルの向上に最も効果的だったか」を分析できる場合があります。

この分析結果に基づき、個々のスキルギャップを埋めるために最適なeラーニングをひも付ける仕組みを構築すれば、従業員の自律的な成長をより強力に、かつ効率的に促すことが可能です。

さらに、こうして統合された「スキルデータ」と「学習データ」は、人材配置の最適化を検討する際の極めて強力な根拠となります。

ライトワークスのLMS「CAREERSHIP」は、こうした、スキルマップ(スキルの可視化)→データ分析→育成・配置(アクション)というワンストップの仕組みを持ち、戦略的な人材育成をサポートします。

発展的なスキル管理も可能に! ⇒ ライトワークスのスキルマップ構築支援サービスを詳しく見る

マーサーとライトワークスが提供する、人事リーダー育成プログラム ⇒ HR LEADERS’ ACADEMYについて詳しく見る

まとめ

スキルマップを「一度作ったら終わりのスキル記録表」と捉えてしまうと、形骸化が起こりやすくなります。

形骸化させないためには、スキルマップをピープルアナリティクス(人材データ分析)と連携させ、客観性と戦略性を持つ「生きたツール」に進化させることが必要です。

ピープルアナリティクス(人材データ分析)は、スキルマップに以下の3つのブレークスルーをもたらします。

- 動的な人材ポートフォリオの構築

- スキルレベル評価における客観性の獲得

- 離職リスクの予測

スキルマップとピープルアナリティクス(人材データ分析)は、独立したものではなく、相互に連携することで強力なシナジーを生み出します。

ピープルアナリティクス(人材データ分析)を効果的に行うためには、まず自社にどのようなデータが存在するかを把握することが重要です。分析の対象となる主な人材データには、以下のようなものがあります。

- 属性データ

- 勤怠データ

- 評価・パフォーマンスデータ

- スキル・育成データ

- エンゲージメント・意識データ

データ分析との連携を見据えたスキルマップは、以下の5ステップで作成します。

Step1:スキルマップ作成・データ分析における目的の明確化

Step2:スキルの洗い出しと体系化

Step3:評価基準(レベル)の設定

Step4:スキル評価の実施とデータ化

Step5:継続的な更新

ピープルアナリティクス(人材データ分析)によるスキルマップは以下のように活用できます。

- 適材適所の実現:ハイパフォーマー分析と人材採用・配置

- 戦略的な人材育成:スキルギャップ分析

- 戦略的な採用:外部からの獲得すべきスキルの分析

- 後継者育成(サクセッションプラン)の高度化

- 離職防止とエンゲージメント向上:退職予兆分析

- DE&I(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)の推進

スキルマップ導入を成功させる3つのポイントは以下のとおりです。

- 目的の透明性と「支援」の思想を貫く

- 経営層による強力なコミットメントを示す

- 管理職のデータ活用スキルを育成する

この3つのポイントを体現している事例として、アサヒグループジャパン株式会社をご紹介しました。

スキルマップとピープルアナリティクス(人材データ分析)は、最初から全社導入を目指さず、計画的かつ段階的なアプローチを行うことが成功の鍵です。

- フェーズ1:パイロット導入

- フェーズ2:他部署への横展開と仕組み化

- フェーズ3:企業文化としての定着

一連のプロセスにLMS(学習管理システム)を活用すれば、より効果的・効率的にスキルギャップを埋めるための仕組みを構築できます。

スキルマップとピープルアナリティクス(人材データ分析)は、これからの戦略人事における車の両輪です。データという客観的な根拠を基に、まずはチームや部署での小さな試行から始めてみませんか。その一歩が、貴社の未来を創る人材を育成する、最も確実な道筋となるはずです。

- 厚生労働省「職業能力評価基準」(閲覧日:2025年9月1日) ↩︎

- 株式会社日立製作所「人事の実践経験者が語る!HRテックを活用した日立の働き方改革の実例」(閲覧日:2025年9月1日) ↩︎

- 東京都デジタルサービス局 長岡翔平「デジタルスキルマップによる戦略的人材育成」(閲覧日:2025年9月1日) ↩︎