「eラーニングの教材作成、何から手をつければいいのだろう?」「なるべく手間をかけずに質の高い教材を作りたい」

初めてeラーニング教材の作成担当になった方や、これまでのやり方に課題を感じている方は、このような悩みを抱えているのではないでしょうか。自社のノウハウを反映した教材をスピーディに届けたい、頻繁な更新に対応したい、コストを抑えたい、といったニーズから、eラーニング教材を内製する企業は年々増えています。

しかし、ただ教材を作成するだけでは、教育施策としての成果は望めません。受講者から「分かりやすかった」「業務の役に立った」と評価され、行動変容につながってこそ意味があります。

そこでこの記事では、20年以上にわたり企業のeラーニング活用を支援してきたライトワークスが、eラーニング教材の主な作り方や失敗しない教材作成のステップ、良いeラーニングの定義、教材作成に最適なeラーニングシステムについて解説します。

最初から「良いeラーニング教材」を作り、手戻りを防ぎたい方はぜひ参考にしてください。

実績20年以上の教材制作会社が1冊にまとめたeラーニングの作成方法 ⇒ 「eラーニング 作り方の教科書」無料ダウンロードはこちら

eラーニングシステムの導入は、企業の人材育成において重要な要素です。貴社の機能要件に合致するシステム選びのために、性能・…

AIで要約

- eラーニング教材の作り方は「既存の研修を録画」「eラーニング教材作成ツールを使って作成」「外部委託」の3種類です。

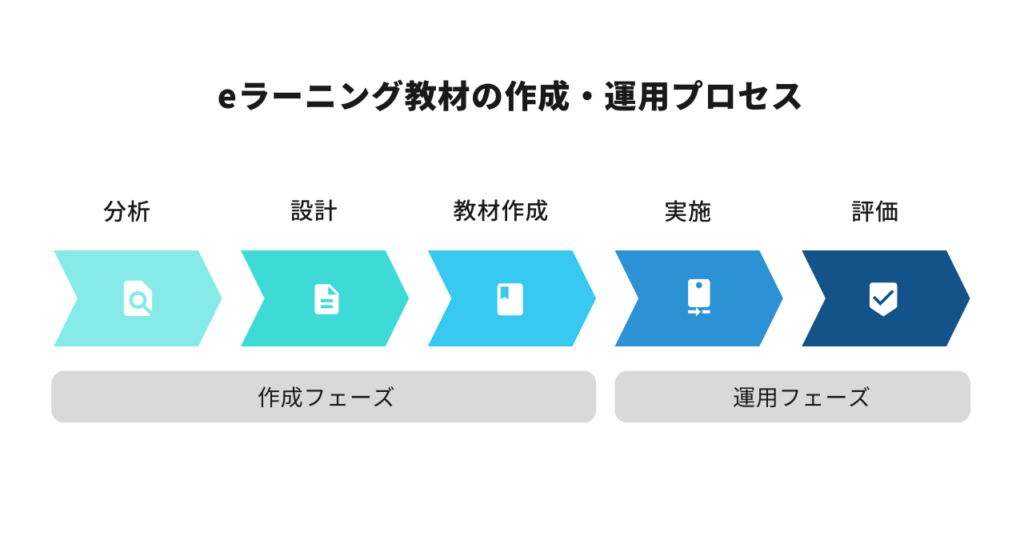

- eラーニング教材は分析・設計・教材作成・実施・評価のプロセスで作成します。

- 作成すべき良いeラーニング教材は「分かりやすい」「学習効果が高い」「更新しやすい」教材です。

- 良いeラーニング教材を効率的に作るには、eラーニングシステムの教材作成ツールを使うのがおすすめです。

eラーニングの3つの作り方とメリット・デメリット

eラーニングの作り方は、「既存の研修を録画」「eラーニング教材作成ツールを使い自社で作成」「外部委託」の3種類です。それぞれの特徴とメリット・デメリットを確認しておきましょう。

| 特徴 | メリット | デメリット | |

|---|---|---|---|

| 既存の研修を録画して作成 | 集合研修やオンライン研修を録画・編集し、eラーニング教材として再利用する | ・既存の研修資産を有効活用できる ・一から作るより早く作成できる ・講師の熱意や場の雰囲気を伝えやすい ・コストを抑えられる | ・録画・編集の手間がかかる ・映像や音声の品質が安定しにくい ・参加者の肖像権や資料の著作権に配慮が必要 |

| eラーニング教材作成ツールを使い自社で作成 | PowerPointなどの手持ちのツールや、eラーニングシステムの教材作成機能、オーサリングツールといったツールを使い作成する | ・内容の細かい調整が可能 ・社内に内製ノウハウが蓄積される ・専用ツールを使えば高品質な教材も作成可能 ・テストや動画など多様な表現が可能 | ・専門知識や時間が必要になる場合がある ・ツールの利用料などがかかる |

| 外部委託する | 専門の制作会社に依頼する | ・高品質なコンテンツを制作できる ・企画や設計から相談できる ・社内の負担が少ない | ・制作会社との調整が必要 ・費用が比較的高い ・柔軟な修正がしにくい ・内製ノウハウが蓄積されにくい |

自社でeラーニング教材を内製する場合、外部委託に比べてコストを抑えられ、更新しやすいのがメリットです。そのため、「自社独自のノウハウ」や「頻繁に情報更新が必要な教材」は、eラーニング教材作成ツールを使って内製するとよいでしょう。

効率的にeラーニング教材を作るには、既存の研修を録画して活用するのも有効な手段です。

一方、コンプライアンス研修のように専門性と正確性が求められる内容や、全社的な教材で高い品質を担保したい場合は、外部委託が適しています。

なお、ビジネスマナーのような一般的で長期的に使える教材は、多くのeラーニングシステムのベンダーが教材ラインナップに揃えています。そのため、一般的な内容に関してはeラーニングシステムに標準搭載された教材を使うと、社内ですぐ活用でき効率的といえるでしょう。

既存の研修を録画してeラーニング教材を作成する方法

それでは、eラーニング教材を作成する方法を解説します。まずは研修の録画を活用する方法です。オンライン研修(Zoom、Teamsなど)や集合研修の様子を録画・編集すれば、一からコンテンツを企画する手間が省け効率的に教材を作成できます。

ただし、単に録画しただけの長い動画(アーカイブ動画)は学習効果が低いため、学習者が集中して学べるように編集することが重要です。

【ステップ1】研修を録画する

オンライン研修の場合、 Zoomなどの録画機能を使います。講師の映像とスライド画面の両方を記録しましょう。

集合研修の場合は ビデオカメラを設置し、講師と参加者の様子、スクリーンなどを撮影します。三脚を使ってカメラを固定し、手ブレを防ぐことが大切です。また、音声が聞き取りづらいと学習意欲の低下につながるため、内蔵マイクではなく外部マイクを使用しましょう。

【ステップ2】動画を編集する

録画した動画から不要な部分(休憩時間、雑談、言い間違いなど)をカットします。研修全体をテーマごとの短い動画(5分〜10分程度)に分割します。これを「チャプター分け」といいます。

各動画の冒頭にタイトルを入れたり、重要なポイントにテロップ(字幕)を追加したりして、見やすさを向上させます。この編集作業には、「Adobe Premiere Pro」や「PowerDirector」といった動画編集ソフトのほか、OSに標準搭載されているシンプルな編集ツールも利用できます。

なお、 集合研修で参加者が映っている場合、その映像をeラーニング教材として公開・利用することについて、事前に参加者全員から同意を得る必要があります。また、研修資料に他社のデータなどを引用している場合、eラーニング教材として二次利用することが著作権法に触れないかを確認しましょう。

【ステップ3】 eラーニングシステムに登録する

編集した動画をeラーニングシステムにアップロードし、受講者が学習できるよう設定します。各チャプターの後に、内容の理解度を確認するための小テストなどを設定すると、より学習効果が高まります。

「研修の効果を上げるには、eラーニングと集合研修どちらが良いのだろう?」コロナ禍以降企業研修の在り方が大きく変化し、eラーニングでの研修が主流になりつつあります。実際、2021年7月に株式会社ライトワークスが行った調査(従[…]

そのeラーニングシステム、「自社製eラーニング動画」に対応してますか? ⇒ 「eラーニングシステム徹底比較Book」を無料ダウンロードする

eラーニング教材作成ツールを使い自社で作成する方法

次に教材作成ツールを使って作成する方法について解説します。教育効果の高いeラーニング教材を自社で作成するには、「分析→設計→教材作成→実施→評価」のステップでPDCAサイクルを回すことが重要です。

ここではPowerPointなどでスライドを作ったあとeラーニングシステムの教材作成ツールでテスト問題を作り、教材として仕上げる方法をステップごとに解説していきます。

【ステップ1】分析

まず「教材を通して、誰に、どうなってほしいのか」を明確にしましょう。分析すべき項目は下記の通りです。

| 分析項目 | 主な確認事項 | 具体例 |

|---|---|---|

| 1.教材作成目的とゴールの設定 | ヒアリングやアンケートなどで「課題と発生原因」を特定する。 「教材を作る目的」「受講後にどうなってほしいのか」を具体的に定義する。 この際、目標設定のフレームワークである「SMART」などを参考にすると、より具体的で測定可能なゴールを設定できる。 | 課題:若手社員の顧客情報の管理が雑。 原因:コンプライアンスに関する意識の低さ。 教材作成の目的:若手社員へのコンプライアンス教育を強化 ゴール:コンプライアンスに対する知識を深めることにより、コンプライアンス違反のリスクを低減させる |

| 2.具体的な対象者の設定 | 「誰が受講するのか」「どのくらいの知識レベルか」を明確にする。 | 「顧客情報等の取り扱いに慣れていない、新入社員をはじめとする若手社員」 |

| 3.学習環境の確認 | 「いつ、どこで、どのようなデバイスを使って学習するか?」「音声は再生できるか?」など学習環境を確認する。 | 「移動中にスマートフォンで学習するのか?」「勤務時間中に会社のPCで学習するのか?」など |

このように学習目標と対象者を明確化することで、対象者の知識レベルや業務内容、学習環境に合った効果的なコンテンツを作成できます。

【ステップ2】設計

学習目標と対象者が固まったら、教材全体の設計図となる「仕様書(構成案)」を作成します。仕様書作成のメリットは下記の通りです。

- 手戻りを防げる

- 前任の担当者がいなくても改訂が容易

- 類似の教材を作成する際に仕様書の流用が可能

仕様書作成の流れを順に見ていきましょう。

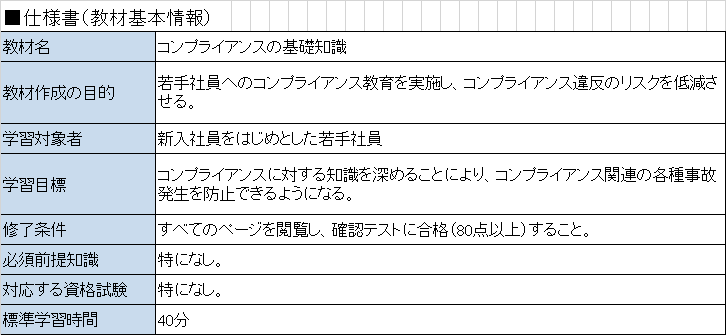

教材の仕様書を作成する

学習目的や学習対象者、学習環境、教材名、教材概要など、教材作成に必要な情報をできるだけ詳しく仕様書に記載します。

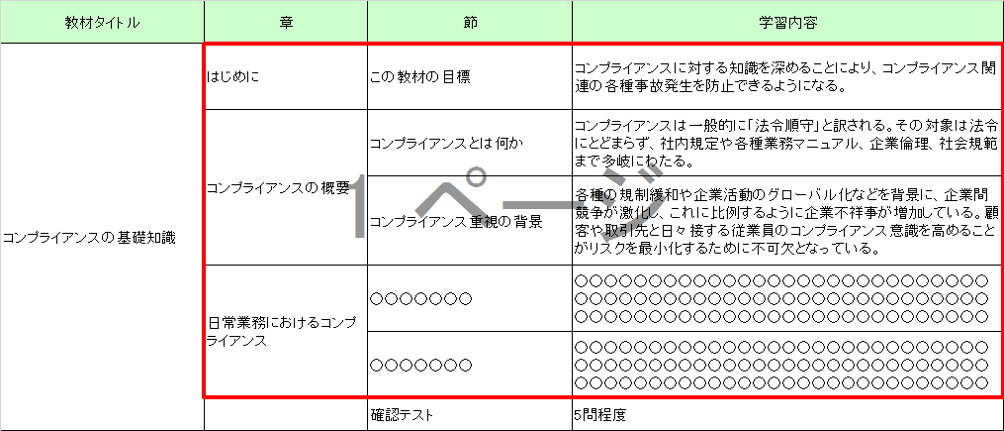

例として、若手向けコンプライアンス教育コンテンツの仕様書を見てみましょう。

参考)仕様書サンプル

仕様書を作り全体の骨格を固めることで、効率的に教材作成を進められます。

伝えたい情報を洗い出す

学習目標を達成するために必要な学習内容(カリキュラム)を、箇条書きで全て洗い出してみましょう。この段階では、順序や体系を気にせず、思いつくままに書き出すことがポイントです。

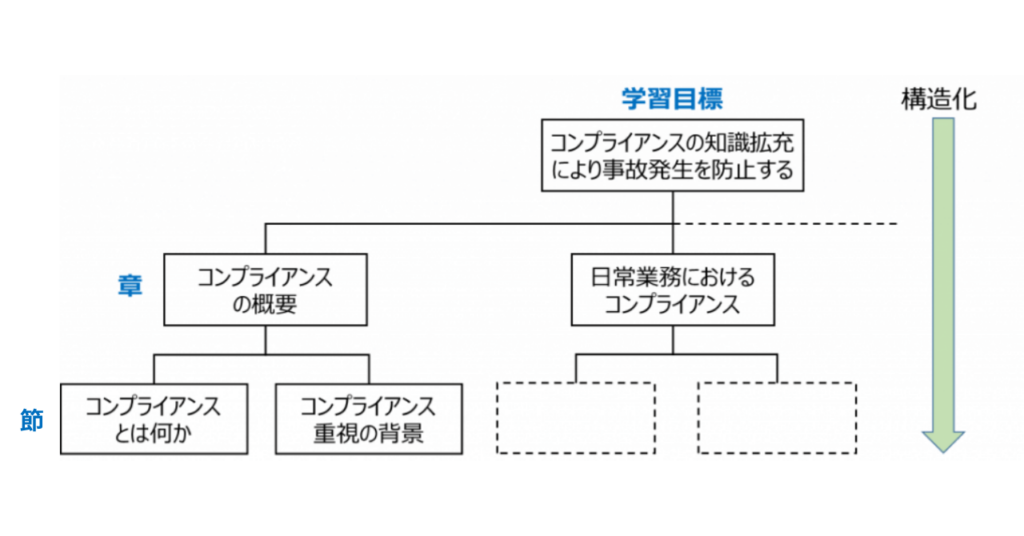

情報を整理し、目次・骨子を作成する

次に、洗い出した情報をグループ分けし、論理的な順序に並べ替え、章・節立ての目次を作成します。さらに、各項目で何を教えるかの要点(骨子)をまとめます。作成する際は、まず下図のように学習項目の構造化を行います。

具体的には、学習目標を最上位に置き、その目標を順に分解しながら構造化して章を設定、目次に落とし込んでいきます。

章の展開は「知識(用語を覚える)→理解(事例で意味を知る)→応用(ケーススタディで実践する)」のように学習ステップを意識して構成を組み立てると、知識が定着しやすくなります。加えて、各章の学習時間の目安を明記しておくと、受講者は学習計画が立てやすく、集中力も保てるでしょう。目次が完成したら、項目(ここでは節)ごとに骨子(学習内容の要点)をまとめます。

参考)骨子作成例

目次・骨子の完成度がその教材の良し悪しを決めると言っても過言ではありません。慎重に作成しましょう。

スケジュールを作成する

この段階で教材のボリュームや必要なタスクが明確になるため、全体のスケジュールを立てておくと進行がスムーズになります。

教材のボリュームや内容によりますが、例えば「原稿作成に5日、スライド作成に5日、関係部署のレビューに3日、修正に2日」のように、各工程の標準的な所要時間を見積もっておきましょう。

特に、法務部や専門部署など複数の部署との連携が必要な場合は、レビューに時間がかかることが多いため、早めに依頼し、確認期間を長めに設定することが重要です。また、予期せぬ遅延(担当者の急な不在、仕様変更など)に備え、スケジュールには必ずバッファ(予備日)を設けておくと、余裕を持った進行が可能になります。

実績20年以上の教材制作会社が1冊にまとめたeラーニングの作成方法 ⇒ 「eラーニング 作り方の教科書」無料ダウンロードはこちら

【ステップ3】教材作成

仕様書と目次・骨子に基づき、具体的なコンテンツを作成していきます。

PowerPointスライドを作成する

PowerPointスライドのノート部に配置する原稿を、目次・骨子に則って作成します。原稿作成のポイントは以下の通りです。

- 「読み手は誰か?」を考え、読み手の知識レベルに合った文章を書く

- 原稿が書けたら、ある程度時間を置き、必ず声に出して読み返す

- 独りよがりの文章になっていないか、他者のチェックを受ける

- 誤字や脱字はないか、表記ゆれはないかチェックする(校正ツールを導入すると効率化できる)

特に1は重要です。良い文章でも、読み手にマッチしなければ学習効果は期待できません。

例えば、対象者に合わせたトーンは学習効果を大きく左右する重要な要素です。若手社員向けには身近な事例を交えた会話形式で、管理職向けにはビジネス課題に直結するフォーマルな論調で、のように使い分けるとよいでしょう。

次に、図表・イラスト作成のポイントを見てみましょう。

- 原稿内容や学習対象者にマッチした図表やイラストを用意する

- テキストのフォントやサイズに基準を設ける

- スライド内に「Zの法則」で情報を配置する

いずれも重要なので、個別に解説します。

1. 原稿内容や学習対象者にマッチした図表やイラストを用意する。

図表やイラストは、PowerPointの機能を使ってスライド部に作成するか、外から貼り付ける形で用意します。数値データはグラフに、手順や関係性は図解にすることで、複雑な情報を単純化でき、直感的な理解を助けます。

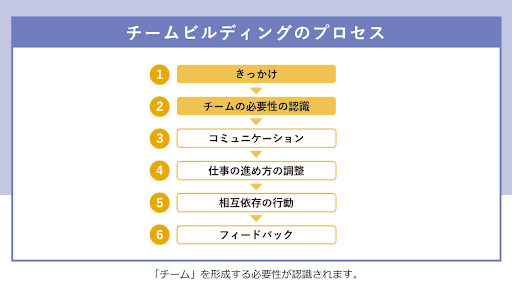

学習対象者によってテイストを工夫するのも有効です。

例えば管理者向けの場合、チャートでスマートに情報をまとめると学習者がスムーズに内容を理解できます。

例)管理者向け教材のイラストイメージ

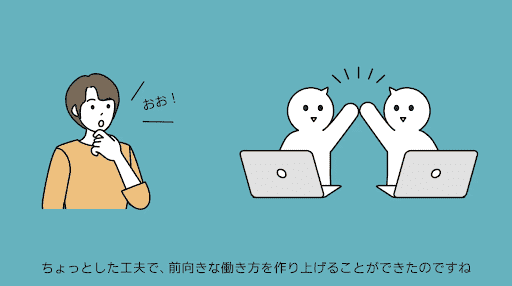

一方、若手向けの場合、キャラクターを登場させる、色味を明るくするなど工夫することで学習意欲向上を期待できます。

例)若手社員向け教材のイラストイメージ

学習者が理解しやすいよう、配色や余白も工夫しましょう。配色は ベースカラー(背景など)、メインカラー(テキスト)、アクセントカラー(強調したい箇所)の3色程度に絞ると、統一感が出ます。

加えて、スライドの上下左右に十分な余白を設けることで、圧迫感がなくなり、内容が頭に入りやすくなります。

なお、イラストを作成するマンパワーが社内で確保できない場合は、プロのイラストレーターに依頼するか、またはフリー素材を検索して使用するのもよいでしょう。フリー素材はできあがったイラストを貼るだけなのでお手軽ですし、更新がしやすいというメリットがあります。

フリー素材はネット上にたくさんありますが、利用に際しては著作権の取り扱い方針をしっかり確認するよう注意しましょう。

2.テキストのフォントやサイズに基準を設ける

スライド部のチャートやイラストの中にテキスト(文字)を入れる際は、フォントとサイズに注意が必要です。フォントは「メイリオ」「游ゴシック」など、可読性の高いゴシック体を選びましょう。PCだけでなくスマートフォンでの受講を想定する場合は、サイズは16pt以上に設定するのが一般的です。

当社では、14~16ポイントのゴシック体を標準とし、強調したい情報については適宜調整を入れる、といった工夫をしています。

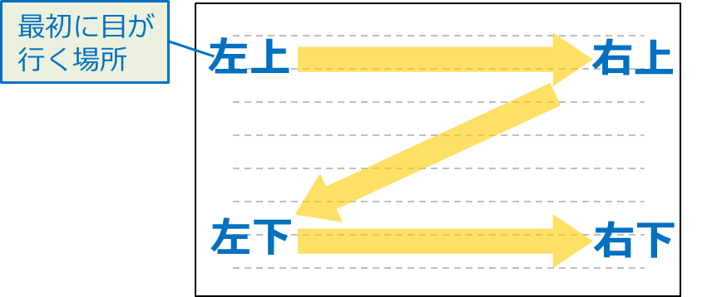

3.スライド内に「Zの法則」で情報を配置する

人の目は、対象物の全体像を把握するために、左上 → 右上 → 左下 → 右下 と“Z”の文字の形で動くといわれています。これを「Zの法則」といいます。これを念頭に、スライド部のテキスト、チャート、イラストの配置を検討しましょう。

参考)「Zの法則」

例えば、左上にタイトル、右上に補足情報やイラスト、中央〜左下に本文、右下に次のスライドへの誘導やまとめを配置すると、スムーズに内容を理解してもらえます。

テスト問題の原稿を作成する

コンテンツの最後に挿入する、理解度テストの原稿を作成します。テスト原稿作成のポイントは以下の通りです。

- 明確かつ率直に問う

- 必ず学習範囲内から出題する

- 設問文、選択肢、解説などの文章の表現を統一する

学習者が情報の読み取りに時間をかけず、全ての力をテストに注げるよう、誰が読んでも分かりやすい原稿を用意しましょう。

また、多くのeラーニングシステムは複数のテストの種類に対応しています。設問形式はテストの目的に合わせて、下記のように使い分けましょう。

- 選択式:知識の正誤を問いたい。

- 〇×式:基本的な理解度を素早く確認したい。

- 記述式:学習者の理解力や思考プロセスを問いたい。

テスト問題を複数挿入する場合は、難易度のバランスを調整することも重要です。例えば、「基本的な知識を問う問題7割」「少し考えさせる応用問題3割」のように、問題の難易度に濃淡をつけると、基本的な問題で成功体験を積んでもらいつつ、応用問題で思考を促せます。

さらに、不正解だった場合のフィードバックも重要です。なぜその選択肢が間違いで、正解は何なのかを丁寧に解説することで、テスト自体が重要な学習の機会になります。各章の終わりに確認テストを、コースの最後に総合テストを置くと、さらに知識が定着しやすくなるでしょう。

eラーニングで質の高いテストを作成すれば、効率的に知識定着を図れます。この記事では、eラーニングによるテストの基礎知識や…

ナレーションデータを作成する

教材に組み込むための音声を収録します。ナレーションは、eラーニング教材において学習効果を高める重要な要素の一つですが、教材内容や受講環境によってはナレーションの有無を検討する必要があります。

例えば、マニュアルのように学習者が何度も見返すコンテンツの場合、ナレーションで聞くよりもテキストで確認したほうが効率的です。法改正の要点や社内ルールの変更点の周知なども、テキストのほうが素早く内容を把握できます。

また、学習者が自分のペースで素早く学習したかったり、騒がしい環境で受講したりする場合も、テキストのほうが適しているでしょう。

加えて、ナレーションの有無は費用対効果を考えて決める必要があります。

ナレーションはプロのナレーターに頼むと高品質ですが、コストや修正に手間がかかります。内製は手軽ですが品質にばらつきが出がちです。

内製の場合、静かな会議室でUSBマイクを使うだけでも品質は向上します。原稿は書き言葉ではなく、自然な話し言葉で作成し、ゆっくり・はっきり話すことを意識しましょう。

動画を撮影・編集する

スライドとナレーションだけでは表現しきれない内容は、動画を作成して教材に盛り込むことで、学習効果をさらに高められます。

例えば、トップメッセージによる企業理念の発信、文章では伝えることが難しい作業手順の確認などは動画が最適です。撮影・編集のポイントは以下の通りです。

- 出来上がりの動画を想像して、簡単なカット割りとナレーション原稿、テロップ原稿を絵コンテ(台本)にまとめておく。この絵コンテを確認しながら撮影すると撮り忘れを防げる

- 撮影中に発生した変更点や注意点などは、撮影後の編集作業のために全て絵コンテ(台本)に記入する

- 固定した安定感のある動画を撮影したい場合は、三脚を利用する。三脚で手元に余裕が生まれると、ピンや絞り、明るさの調整など、他の要素に集中できる

- 撮影と同時にナレーションやセリフを収録する場合は、イヤホンやヘッドフォンで音を確認しながら撮影する

- 再撮影を防止するためにも、きちんと撮れているか録画直後に確認する

- 撮影が終わったら、撮影中にメモを入れた絵コンテ(台本)を基に、動画を編集する

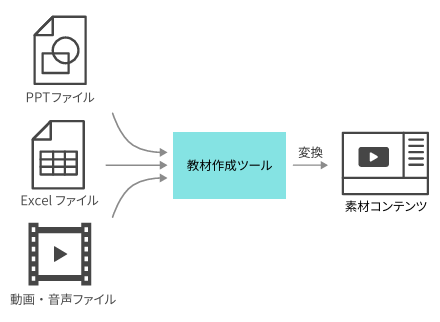

教材作成ツールを使って教材化する

必要な素材がすべて揃ったら、eラーニングシステムの教材作成ツールを使ってコンテンツ化します。eラーニングシステムの教材作成ツールの操作は簡単なのが一般的で、特別な知識や開発環境がなくてもPowerPointスライドや各種資料をeラーニング教材化できます。

参考)「教材作成ツール」を利用した場合の教材化イメージ

なお、PowerPointだけでもスライドショー動画の作成は可能ですが、学習履歴が残らないため、「誰が最後まで見たか」を把握できません。その点、eラーニングシステムで教材化すれば学習状況を管理でき、教育担当者の負担軽減につながります。

出来上がった教材の使い勝手を確認する

最後に、教材作成ソフトのプレビュー機能を使って、完成した教材の完成度や使い勝手を確認します。まずは作成者自身やチーム内で、完成した教材が当初の設計書(仕様書)通りに作られているかを確認し、不備があれば修正しましょう。

次に、教材作成に携わっていない第三者に受講してもらい、フィードバックを依頼します。「学習内容に詳しい専門家や上司」と「学習対象者と近い階層の従業員」の両方に依頼するのが理想的です。

依頼の際は、「専門用語が多すぎないか」「操作で迷う箇所はないか」「誤字脱字はないか」といった具体的な評価項目を伝えると、的確なフィードバックが得やすくなります。

改善すべき点が見つかった場合には、素材(PowerPointスライド、テスト原稿、ナレーションデータなど)に立ち返って修正し、再度教材化します。

【ステップ4】運用

教材が完成したら、eラーニングシステムに登録して運用します(研修実施)。eラーニングシステムに登録することで、eラーニングを提供する学習管理者側は、学習者の学習履歴(実施状況、テストの成績など)を取得し管理することができます。

あらかじめ設定した運用期間が終わったら、受講履歴を基に学習者の傾向(どの分野が強い・弱いのか、理解度はどの程度か、部門によって差はあるか)などを分析し評価します。次に、受講者アンケートなどを参考に、「内容は分かりやすかったか」「業務に役立ちそうか」といった観点で改善点を洗い出しましょう。

これらの評価結果を基に分析のステップに戻り、教材を改訂したり、新たな教育施策を企画したりと、次のPDCAサイクルにつなげていきます。

このようにPDCAサイクルを回し続けることで、eラーニングおよび教育施策の質の向上を実現できるのです。

実績20年以上の教材制作会社が1冊にまとめたeラーニングの作成方法 ⇒ 「eラーニング 作り方の教科書」無料ダウンロードはこちら

作成すべき「良いeラーニング教材」とは?

自社で作成すべき良いeラーニング教材とは、以下のポイントを押さえた教材です。

- 分かりやすいこと

- 学習効果が高いこと

- 更新しやすいこと

具体的に見ていきましょう。

「分かりやすい」eラーニング教材

良いeラーニング教材は、受講者がスムーズに内容を把握・理解できるよう下記ポイントを押さえています。

- 専門用語や社内用語を多用せず、誰が見ても分かりやすい言葉で解説している

- 文字だけの教材より直感的に理解できるよう、チャートやイラストなど視覚的に工夫されている

- 1つの画面に情報を詰め込みすぎず、「1スライド=1メッセージ」のように要点が絞られている

ぱっと見の印象は学習のモチベーションをも左右するため、eラーニング教材作成の際は分かりやすさを意識しましょう。

「学習効果が高い」eラーニング教材

「分かりやすい」だけでは、知識のインプットで終わってしまいます。学習効果の高いeラーニング教材を作るには、設計に工夫が必要です。

- 目的意識を持って臨めるよう、「この教材を学ぶと、何ができるようになるのか」学習のゴールが明確化されている

- コンテンツ中にテストやクイズが挿入されており、学んだ知識をアウトプットできる

- テストで間違えた箇所について、コンテンツ中で解説するフィードバックがある

受講者の「学ぶ意欲」を引き出すことは学習効果に大きく影響します。知識の定着を高めるためには、テストや適切なフィードバックも重要です。

例えば、学習の前と後に確認テストを挿入すれば、学習者が学習前後の理解度を比較でき、やりがいにつながります。学習とは別に総合テスト を実施し、復習に役立てるのも一つの手です。合格点を高めに設定すれば、知識の底上げも可能になるでしょう。

さらに、テストで間違えた箇所について解説でフィードバックすれば、理解を深められます。

このように受講者がモチベーション高く学べる設計にすることで、知識定着を促せるでしょう。

「管理者が更新しやすい」eラーニング教材

良いeラーニング教材は、担当者が変わっても更新しやすいよう、下記のように作成・管理の方法が統一されています。

- 教材が章ごとにファイルに分かれているなど、修正箇所だけを簡単に差し替えられるように作られている。

- 担当者が変わっても誰でも更新作業を行えるよう、作成方法やルールがマニュアル化されている。

特に、法律や社内ルール、システム操作に関する内容は、情報が変わりやすいため定期的なメンテナンスが必要です。定期的に更新できるよう、属人化しないルール作りが必要です。

良いeラーニングを効率的に作るには教材作成ツールが最適

eラーニング教材を社内で作成するには、eラーニング教材作成用の専用ツールを利用するのが効率的です。

ツールは「オーサリングツール」と「eラーニングシステムの教材作成ツール」の2つに大別され、どちらも専門知識がなくても教材を作成できます。

オーサリングツール

オーサリングツールは、eラーニングコンテンツを作成するための専門ソフトです。PowerPointと同じような感覚で操作でき、テスト作成や動画との連携、eラーニングの標準規格(SCORM)に沿った出力などを簡単に行えるのが特長です。

ただし、オーサリングツールはあくまで教材を「作成」するためのソフトです。そのため、誰が学習を完了したかといった受講状況を管理するには、作成した教材を配信・管理するためのeラーニングシステムが別途必要になります。

eラーニングシステム(LMS)の教材作成ツール

多くのeラーニングシステムには、標準で教材作成機能が備わっています。PowerPointや動画ファイルを取り込むだけで、簡単にeラーニング化できる機能を持つシステムも多くあります。

eラーニングシステムは、システム上で教材の作成から配信、受講管理までを一貫して行えるのが最大のメリットです。

このようなことから、より作り込まれたインタラクティブな教材を目指すならオーサリングツールを、手軽さとスピードを重視し作成から配信までを一つの環境で完結させたいならeラーニングシステムの教材作成ツールを選ぶと良いでしょう。

教材が作成できるeラーニングシステムを比較するなら! ⇒ 「企業向けeラーニングシステム比較eBook」を無料で読む

eラーニング教材作成におすすめのeラーニングシステム3選

ここでは、教材作成機能に定評があり、初心者でも扱いやすい人気のeラーニングシステムを3つご紹介します。

株式会社ライトワークス:CAREERSHIP GROWTH

株式会社ライトワークスのCAREERSHIP GROWTHは、LMSとeラーニング受け放題サービスがセットになった1,000ID以下の限定のお得なeラーニングパッケージです。

教材作成ツール「eStudio」が搭載されており、PowerPointや動画素材などを取り込み、web上で自社オリジナルの教材を簡単に作成できます。テストやアンケートも作成可能です。

また、企業ニーズに対応した300タイトル、1000本以上の教材が揃っており、階層別教育や全社教育などですぐに使えます。教材の作成・提供だけでなく集合研修の管理やアンケート集計などもシステムで行えるため、研修業務を大幅に効率化できるでしょう。⇒ CAREERSHIP GROWTHを詳しく見る

(2025年10月調べ)

| 対応デバイス | PC、タブレット、スマートフォン | |||

| 利用可能人数 | 60~1,000人(1,000人以上は別プランあり) | |||

| 価格 | 月額350円/ID〜 ※501~1,000IDの場合 ※60ID~契約可 ※初期費用無料 | |||

| 機能 | eラーニング受講管理 | 〇 | リマインドメール送信 | 〇 |

| 教材の進捗管理 | 〇 | テスト・アンケート 実施・集計 | 〇 | |

| 学習コース作成 | 〇 | 集合研修管理 | 〇 | |

| 人材データ管理 | 〇 | |||

| 教材 | コンテンツ数 | 300タイトル 1,000本以上 | 教材テーマ | 新入社員研修 階層別研修 Microsoft Office コンプライアンス ハラスメント対策 情報セキュリティなど |

| SCORM対応 | 〇 | |||

| 教材作成機能 | 動画取り込み | mp4、mov | PowerPoint取り込み | 〇 |

| PDF取り込み | 〇 | |||

| その他 | 無料トライアル | 〇 | サポート | 〇 |

https://www.lightworks.co.jp/services/careership_growth

「まなびのプロ」にeラーニングコンテンツ制作もお任せできます!⇒ライトワークスのeラーニング教材制作サービスを詳しく見る

eラーニングコンテンツの調達方法は、既製品の購入・既製品のカスタマイズ・自作・外注の4パターンです。この記事では、各パタ…

KIYOラーニング株式会社「AirCourse 」

KIYOラーニング株式会社のAirCourseは、あらゆる企業のニーズに応える1,000コース、6,000本以上の汎用性の高い豊富な教材ラインナップが特徴です。

動画ファイルやPowerPoint、PDFなどから教材を内製できる他、テストやアンケート、オリジナルコースも簡単に作成できます。これらに加えて、個人やグループ、組織単位での柔軟な管理・分析機能などeラーニングシステムの基本機能も搭載されています。

初期費用無料・1IDにつき月額200円(税抜)で導入できるため、コストを抑えたい方に最適といえるでしょう。

(2025年10月調べ)

| 対応デバイス | PC、タブレット、スマートフォン | |||

| 利用可能人数 | 1ID〜 | |||

| 価格 | コンテンツプラスプラン:月額200円/ID(税抜) ※年間契約1,000~2,999ID、年額一括払いの場合 ※初期費用無料 | |||

| 機能 | eラーニング受講管理 | ◯ | リマインドメール送信 | ◯ |

| 教材の進捗管理 | ◯ | テスト・アンケート 実施・集計 | ◯ | |

| 学習コース作成 | ◯ | 集合研修管理 | ◯ | |

| 人材データ管理 | - | |||

| 教材 | コンテンツ数 | 1,000コース、6,000本以上 | 教材テーマ | ビジネススキル マネジメントスキル ITスキル コンプライアンスなど |

| SCORM対応 | ◯ | |||

| 教材作成機能 | 動画取り込み | mp4、movなど | PowerPoint取り込み | ◯ |

| PDF取り込み | ◯ | |||

| その他 | 無料トライアル | ◯ | サポート | ◯ |

https://aircourse.com

株式会社インソース「Leaf inorder」

講師派遣型研修事業で知られる株式会社インソースが提供するLeaf inorderは、乗せ放題・見放題をうたうeラーニングシステムです。

419コース、1,586本以上の教材が揃っており、ビジネスパーソンが学ぶべき普遍的な内容だけでなく、トレンドを踏まえたコンテンツが毎月更新されます。自社で用意したPowerPoint、PDF、動画ファイルなどをアップロードするだけで、簡単にオリジナルのeラーニング教材として配信することも可能です。

個々のレベルアップに最適なコンテンツを示すコースマップ機能もあり、体系的な教育を効率的に実現できます。

(2025年10月調べ)

| 対応デバイス | PC、タブレット、スマートフォン | |||

| 利用可能人数 | 50ID〜 | |||

| 価格 | 月額500円/ID(税抜) 初期費用100,000円(税抜) ※最低契約期間は半年 | |||

| 機能 | eラーニング受講管理 | ◯ | リマインドメール送信 | ◯ |

| 教材の進捗管理 | ◯ | テスト・アンケート 実施・集計 | テストのみ可 | |

| 学習コース作成 | ◯ | 集合研修管理 | - | |

| 人材データ管理 | - | |||

| 教材 | コンテンツ数 | 419コース、1,586本 | 教材テーマ | マナー・仕事の基本、リスク管理・コンプライアンス、コミュニケーション、グローバル・SDGs、DX概論・データ活用など |

| SCORM対応 | - | |||

| 教材作成機能 | 動画取り込み | - | PowerPoint取り込み | - |

| PDF取り込み | - | |||

| その他 | 無料トライアル | ◯ | サポート | ◯ |

https://www.insource.co.jp/it-tool/leaf-inorder.html

実績20年以上の教材制作会社が1冊にまとめたeラーニングの作成方法 ⇒ 「eラーニング 作り方の教科書」無料ダウンロードはこちら

まとめ

eラーニングの作り方は、下記3種類です。

- 既存の研修を録画して作成

- eラーニング教材作成ツールを使い自社で作成

- 専門の制作会社に外部委託

頻繁に更新が必要な教材はeラーニング教材作成ツールを使って作成、専門性と正確性が求められる教材は外部委託すると良いでしょう。

ビジネスマナーのような一般的で長期的に使える教材は、eラーニングシステムに標準搭載された教材を使うのが最も効率的です。

既存の研修を録画してeラーニング教材を作成する場合、下記の流れで行います。

- オンライン研修はZoomなどの録画機能を使い撮影、集合研修は三脚を使ってカメラで撮影。

- 録画した動画から不要な部分をカット、テーマごとに分割したり、重要な部分にテロップを入れたり編集。

- 編集した動画をeラーニングシステムにアップロードし、教材として配信。

eラーニング教材作成ツールを使い、自社で作成するプロセスは下記の通りです。

| 1. 分析 | 課題を特定し、教材作成の目的とゴール、対象者を具体的に設定する。対象者の学習環境を確認する。 |

|---|---|

| 2. 設計 | 教材の設計図となる「仕様書」を作成し、情報を整理し目次・骨子を作成する。教材作成にかかる全体のスケジュールを見積もる。 |

| 3. 教材作成 | PowerPointスライドを作成、図表・イラストを用意し、テスト問題も挿入する。 必要に応じてナレーションデータの作成や動画の撮影・編集も行う。 素材が全て揃ったらeラーニングシステムの教材作成ツールを使ってコンテンツ化する。 完成したら教材の作成者が使い勝手を確認し、修正する。作成に関わっていない第三者にもフィードバックを依頼する。 |

| 4. 運用 | 完成した教材をeラーニングシステムに登録、対象者に配信する。 学習履歴を基に、学習者の傾向を分析・評価する。併せて受講者アンケートで改善点を洗い出す。 評価結果を基に分析し、教材の改定や他の教育施策の検討など課題解消に向けて取り組む。 |

このようにPDCAサイクルを回し続けることで、質の高いeラーニング教材を作成できます。

作成すべき良いeラーニング教材は、下記ポイントを押さえたものです。

| 分かりやすいこと | ・誰が読んでも分かりやすい文章 ・イラストやチャートなど視覚的な工夫があり、直感的に理解できる ・1つの画面に必要な要点が絞られている |

|---|---|

| 学習効果が高い | ・「この教材を学ぶと何ができるようになるのか」学習のゴールが明確化されている ・テストやクイズが挿入され、学んだ知識をアウトプットできる ・テストで間違えた箇所を解説文で学べる |

| 管理者が更新しやすい | ・教材の更新時に、修正箇所だけを簡単に差し替えられるようファイルが整理されている ・作成方法やルールがマニュアル化されている |

良いeラーニング教材を効率的に作るには、オーサリングツールやeラーニングシステムの教材作成ツールといった、専用ツールを使うのがおすすめです。

| オーサリングツール | eラーニングコンテンツを作成するための専門ソフトで、PowerPointと同じような感覚で操作可能。テスト問題や動画との連携などが簡単に行える。ただし、教材を作成するためのソフトのため、受講状況の管理はできない。 |

|---|---|

| eラーニングシステムの教材作成ツール | eラーニングシステムに標準装備されている機能。PowerPointや動画ファイルなどを取り込むだけで、簡単にeラーニング化できるものも多い。 システム上で教材の作成から配信、受講管理まで行えるのがメリット。 |

「手軽に教材を作成したい」「作成から管理まで一つのシステムで完結させたい」方は、eラーニングシステムの教材作成ツールを使うのが最適です。

eラーニング教材作成におすすめのeラーニングシステムとして、下記3製品を紹介しました。

- 株式会社ライトワークス:「CAREERSHIP GROWTH」

- KIYOラーニング株式会社「AirCourse」

- 株式会社インソース「Leaf inorder」

eラーニング教材作成で最も大切なのは、作成した教材が学習者の知識として定着し、日々の業務で活かされることです。この記事で解説したステップを参考に、ぜひ貴社の教育効果を最大化するeラーニング教材の内製化にチャレンジしてみてください。