「情報開示が始まった人的資本の可視化、何から始めればいい?」

人的資本の情報開示が一部の企業に対して義務化され、「人材」もまた企業の価値として捉えられるようになりました。従業員のスキルや能力を可視化することは、社内のみならず社外のステークホルダーに対しても重要な意味を持つことになります。

このスキル可視化の基礎にあるのは、人的資源から人的資本への視点の転換です。

「資源」としての人材…コストであり、財務状況によって足し引きが求められます

「資本」としての人材…企業発展の源であり、異なるスキルや能力を掛け合わせることで新たな価値を生み出すことが可能になります

本稿ではこうした視点から、スキル可視化の目的やメリット、意識すべきポイントに加え、可視化を進める方法と企業事例についても解説します。人事担当者やマネージャークラスの方は、ぜひ参考にしてみてください。

従業員のスキルを可視化できる!⇒ 「CAREERSHIP」スキル管理機能を詳しく見る

「従業員を適材適所で配置するには、スキル管理(スキルマネジメント)が有効らしい」多くの従業員を抱える企業において、一人一人のスキルや能力、その潜在性を把握することは簡単ではありません。また、各人材を社内で求められている仕事にマッチ[…]

AIで要約

- スキル可視化は、個人のスキルを明確にし、企業や自己成長につなげる取り組みです。

- 人的資本の情報開示義務化やスキルベース戦略により、重要視されています。

- 企業の理念に基づき、共通言語やツール(スキルマップ、LMS等)で効率的に進められます。

スキル可視化とは?

スキル可視化とは、一人一人の従業員が持つスキルを分かりやすく明示することです。従業員を「人数」や「人件費」としてではなく、多様なスキルを併せ持った人材と捉え、さまざまな能力を生かして企業の生産性向上につなげます。

スキルを可視化する目的

従業員のスキル管理は、人事評価や教育施策の策定など、人事管理全般に影響を及ぼします。その起点となるスキルの可視化には、企業と個人それぞれに目的があります。

企業がスキル可視化に取り組む目的

企業のスキル可視化の目的は、多様なスキルを把握してそれらを最大限に活用することです。従業員のスキルが目に見える形に整理されれば、適材適所の人材配置が可能になります。

業務に必要なスキルが不足している場合は、充当するための新規採用や配置転換の必要性を示す明確な根拠とすることができます。

個人がスキル可視化に取り組む目的

個人のスキル可視化の目的は、個々の適性や求められるリスキリングの方向性を把握することです。潜在的なものも含め、自身のスキルや能力が企業においてどのような価値を持つのかを知れば、仕事に対する意欲や自信が高まります。

また、目指すキャリアに不足しているスキルが明確になることで、自律的な学習に取り組みやすくなるでしょう。

人的資本の情報開示で企業価値も可視化

近年の人的資本の情報開示に関する動向を見ると、従業員一人一人のスキルや能力は人的資本の重要な要素であることが分かります。

日本で人的資本の情報開示が求められるようになったきっかけは、2020年の「人材版伊藤レポート」1の公開です。それまで企業の価値は、建物や設備などの有形資産に重きが置かれてきましたが、将来の予測がしにくい現代では人が生み出すアイデアや知識、技術などの無形資産がより重視されます。

こうした背景から2023年3月期決算以降、有価証券報告書などを発行する一部の企業に対し、人材育成方針や社内環境整備方針といった人的資本の情報開示が義務付けられました2。

このような措置は、企業が従業員のスキルや能力を生かせるかどうかが、投資家にとっても大きな意味を持つことを示しています。スキルの可視化は、企業価値の可視化にもつながるといえるでしょう。

関連 ▶ 人的資本経営とは? 情報開示義務化の前に知っておきたいポイント

スキル可視化による人材戦略の新展開

日本では情報開示の義務化に先んじて「ジョブ型」の人材戦略が広まったことから、スキルの可視化が注目されるようになりました。

ジョブ型とは、企業で遂行する業務(ジョブ)を定義し、そのために必要なスキルや能力を持った人材を当てはめる手法です。組織のメンバーとして業務を割り当て、勤務年数や経験などに応じて処遇を決める「職能型」に代わり、採用する企業が増えています。

しかし近年では、ジョブ型の限界も指摘されるようになりました。企業を取り巻く環境の変化が著しく、ITスキルなどの高度化のスピードも速くなっていることから、遂行すべき業務が次々と変わり、業務の定義がすぐに陳腐化してしまうからです。

そこで今、注目されているのが「スキルベース」の人材戦略です。これは業務における一連の作業を細分化し、それぞれの遂行に必要なスキルと人材が持つスキルを結び付ける手法です。スキルに基づく役割分担によって、業務の効率や質の向上を図ることができます。

人材が持つスキルや能力に着目し、それを生かしてこれまでにない価値を生むスキルベースにおいては、ジョブ型以上に従業員のスキルの適切な把握が必要となります。こうした人材戦略の新展開に臨む上でも、スキル可視化への取り組みは必須といえるでしょう。

人材育成計画の方法から効果的な教育手法までこれ1冊で解説! ⇒ 「人材育成大百科」を無料ダウンロードする

スキルベース組織におけるスキル可視化のポイント

スキルベースの組織づくりに向けたスキル可視化を実践する上で、意識しておきたいポイントをお伝えします。

企業の理念・ビジョンに基づいていること

既存の業務の枠組みにとらわれないスキルベースの組織づくりに取り組むためには、企業の理念やビジョンを指針としてスキル定義の方向性を明確にすることが必要です。企業としての「在りたい姿」に連動した人材戦略を立て、それに基づいてスキルを定めます。

例えば、企業の理念やビジョンを理解し共感していることも従業員のスキルにおける重要な要素の1つといえるでしょう。理念やビジョンと人材戦略が一致していれば、人材戦略を通して社内外のステークホルダーへ企業が何に価値を置いているかを周知することができます。

人的資本の情報開示という視点においても、理念やビジョンは重要です。さまざまな項目の中から何を自社の目標や重要業績評価指標(KPI)とするかを決める指針となるからです。

日本企業におけるKPIの例としては、リーダーシップと後継者計画、従業員エンゲージメント、ウェルビーイングなどに関する内容が考えられます。こうしたKPIはただ漠然と定めるのではなく自社の「在りたい姿」と一致させると、より説得力を持たせることができます。

関連 ▶ 人材ポートフォリオで人的資本を見える化する 作り方や事例を解説

共通言語を使った可視化の工夫

スキルベースの人材戦略は、ジョブ型よりむしろ日本企業がこれまで採用してきた職能型に親和性があります。というのも職能型の人材戦略では、職場や業務に対応できる能力が評価されてきたからです。

一方で、職能型の評価は勤務年数や経験に基づいているため、求められるスキルや能力が属人化しているケースも多く見られました。スキル可視化においてこれらを客観的に理解できる形に言語化するには、組織横断的に使われるスキルについての共通言語を持つことが重要です。

海外の事例を挙げると、米国海軍は現役・退役軍人が軍隊での経験で得たスキルを記録できるプラットフォームを立ち上げています。

その記録は米国の職業情報データベース(O*NET)とつながっており、軍隊の経験で得たスキルと民間の職業で求められるスキルとのスキルギャップを確認し、対応を検討できるようにしているのです。

日本でも、厚生労働省が発信している職業能力評価基準や、経済産業省が発信しているデジタルスキル標準などをスキルの共通言語として活用することで、スキルの可視化をうまく進めることができるでしょう。

人材情報は処理しやすい形でデータ化する

スキルの可視化を始める場合は、人材のスキル情報をどのような形で記録するかをよく検討し、方法を定めておきましょう。スタートした後に方法を変えると、時間や労力の大きな損失となってしまいます。

現在では学習管理システム(Learning Management System:LMS)やタレントマネジメントシステムなど、従業員の学習状況やスキル、プロフィールを企業がデータとして管理できるツールが流通しています。効率的にスキル可視化に取り組むには、自社の運用に適したツールを活用するとよいでしょう。

昨今、海外ではAIを使い、多様な形態で記録される従業員のスキル情報を自動で集約する技術が発展しつつあります。このような技術を用いたツールは日本ではまだ普及していませんが、人材情報をデータ化しておけば、今後の技術発展に対応しやすくなるでしょう。

関連 ▶ タレントマネジメントシステムとは?メリットや人的資本経営に必要な理由

スキル可視化の方法

スキル可視化を実践する場合、スキルマップを使うとスムーズに進められるでしょう。その具体的な方法について解説します。

スキルマップの作成

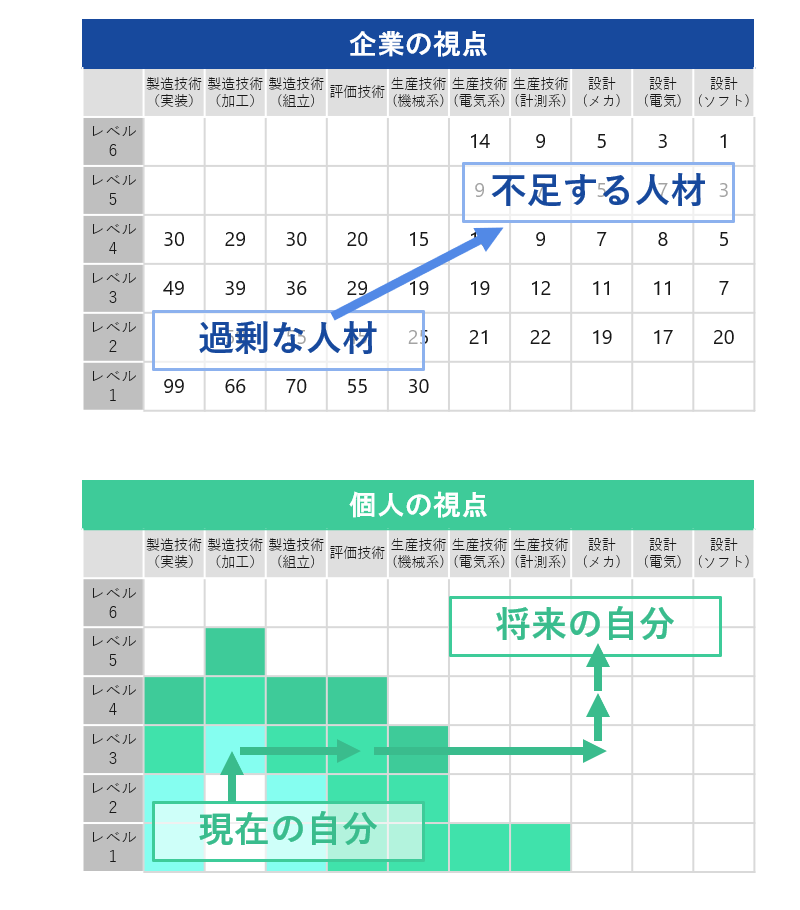

スキルマップとは、企業の業務内容に応じた従業員のスキル項目と達成レベルを一覧表にしたものです。

スキルマップを使えば、企業は必要な人材と現状とのギャップを把握でき、個人は将来の自分に必要なスキルと現状のギャップを把握できるでしょう。

スキル定義から定着までプロが伴走!貴社に最適なスキルマップを作りませんか? ⇒ スキルマップ構築支援サービスについて詳しく見る

図:企業/個人のスキルマップのイメージ

スキルマップを作成する際は、作成目的を明確にした上で現状の業務内容や範囲、特性を分析し、求めるスキルや能力を洗い出しましょう。スキルを可視化することで、業務遂行のために企業側が求めるスキルと、従業員個々のスキルの比較が可能になります。

業務プロセスに沿ったスキルの洗い出しをする際には、インタビューや現地調査を行います。ここでは具体的な知識や経験、思考、行動などに関する情報を幅広く収集するため、業務の枠組みの中だけでは見えない属人化されたスキルや能力を見出すことにもつながります。

スキルマップの具体的な作成手順については、ぜひ下記の記事もご参照ください。

関連 ▶ スキルマップとは?導入のコツと作成手順、企業事例を紹介

スキル管理機能を備えた学習管理システム(LMS)の活用

スキルマップを活用する場合、LMSの活用で育成・教育の効率化が図れます。LMSはeラーニングやオンライン研修だけでなく、対面研修も含めたあらゆる学習施策を統合管理できるツールです。

スキルマップを活用してスキルを可視化した後、個々の従業員には「昇格するにはどのようなスキルが必要なのか」「別の部署に興味があるが、どのような知識が求められるのか」といったニーズが発生するでしょう。

そのような従業員のスキルアップや自律学習の意欲に応え、最適な研修コンテンツを整備するには、LMSは最適なツールです。

調査によって洗い出したスキルと、それを身に付けるための研修教材をLMSに落とし込み、PDCAサイクルを回すことで、より適切なスキル管理への改善が実現できるでしょう。

LMSは人材情報のデータ化においても有用であり、オンラインで使用できることから情報共有がしやすいこと強みです。当社の「CAREERSHIP」では自分のスキルだけでなく他者のスキルも確認でき、ロールモデルを設定することで目指す上司や先輩が持つスキルを習得するための学習促進につながります。

従業員のスキルを可視化できる!⇒「CAREERSHIP」スキル管理機能を詳しく見る

学習履歴も習得スキルとして可視化

LMSを使ってスキルを可視化することの最大の強みは、教育や訓練の履歴も個々の習得スキルとして管理できることです。

スキルベース組織を実現するためには、現状保持しているスキルのみならず、教育などにより潜在的なスキルを発掘し、活用することが求められます。自律的な学習を通した個人の成長は、これまでにないアイデアの実現につながり、結果として企業そのものの成長を促します。

LMSを活用すれば、eラーニングや研修などのあらゆる学習履歴を一元的に管理して可視化でき、学習履歴の出力や分析も容易です。学習履歴をスキルデータとして蓄積・活用することで、企業は価値を生み出す源泉としての「人」に投資しやすくなるでしょう。

関連 ▶ LMS(学習管理システム)を使うメリットとは? 学習の時系列に添って解説

スキルの可視化の企業事例

最後に、スキルの可視化を人材戦略に生かしている企業事例を紹介します。

中外製薬株式会社

中外製薬株式会社は組織としてのDX化を推進する上で、従業員の参画を促す人材戦略を実践しています。2021年には「Chugai Digital Academy」を設立し、全社的なデジタルスキルサーベイを実施してスキルの可視化を行いました。

また社内では体系的かつ最新のデジタル研修、全社的なデジタルプロジェクトへの戦略的配置などをDX先進企業との協働によって実施。こうした中で得た技術や育成された人材を社外に展開し、「製薬×デジタル」のナレッジを社会にも還元するという好循環を生み出しています。

人材情報については、従業員の成長と挑戦にフォーカスした人材マネジメント方針を軸に、専門人材育成や人材交流、働き方改革などの取り組みについて独自指標も交えて開示しています。独自指標には、高度専門人材充足率やエンゲージメントスコアなどがあります。

株式会社ベネッセホールディングス

株式会社ベネッセホールディングスは、従業員の自律的な学びを軸としたDX人材育成を推進しています。

自社が求めるスキルを職種ごとに定義し、客観性を持った診断サービスを活用して従業員のスキルを可視化。タレントマネジメントシステムによる管理と自社のオリジナルプログラムでの研修を実施しています。

また従業員に対して、外部教育サービスの活用やリスキル休暇の付与、研修費用の支給など、自律的な学習を支援する仕組みを整備しています。

人材情報としては、従業員のリスキリングやエンゲージメントの状況を開示しています。具体的な項目は、DX人材研修プログラムの参加者数、エンゲージメントレーティング、社内資格の認定者数などです。

株式会社ダイムワカイ

建築板金業を営む株式会社ダイムワカイは、「職務」「能力」「目標」「キャリア支援(能力開発)」の4つの見える化によって知識やスキルの習得を促す仕組みづくりが評価され、グッドキャリア企業アワード2022「イノベーション賞」を受賞しました。

職人の「技術は見て盗め」という考え方を脱し、身に付けるべき知識やスキルを明確化して給与制度に反映。さらに、一定以上のレベルに達したら制服を変更するなど、視覚的にもスキルの可視化を実現しています。

その他、企業内大学制度の導入など、キャリア支援として全員が協力し合いながら成長する仕組みづくりにも取り組んでおり、成長した従業員が良い指導者となっています。

「スキル管理、何から始めれば…?」を解決! ⇒「スキルマップの基礎ブック」を無料でダウンロード

まとめ

スキル可視化とは、一人一人の従業員が持つスキルを分かりやすく表示することです。企業としての目的は多様なスキルを把握してそれらを最大限に活用することであり、個人としての目的は個々の適性や求められるリスキリングの方向性を把握することです。

昨今では人が生み出すアイデアや知識、技術などの無形資産が重視されるようになり、2023年3月決算期から一部の企業に対し、人材育成方針や社内環境整備方針といった人的資本の情報開示が義務化されました。

また近年広まっているジョブ型の人材戦略にも限界が指摘されており、業務における一連の作業を細分化し、それぞれの遂行に必要なスキルと人材が持つスキルを結び付けるスキルベースの人材戦略が注目されています。

スキル可視化においては、企業の理念やビジョンを指針としてスキル定義の方向性を明確にすることが必要です。属人化したスキルを客観的に理解できる形に言語化するには、組織横断的に使われるスキルについての共通言語を持つようにします。スキル管理機能を備えたツールを使い、人材のスキル情報を処理しやすい形でデータ化しておくとよいでしょう。

スキル可視化には、企業の業務内容に応じた従業員のスキル項目と達成レベルの一覧表であるスキルマップを使うことがおすすめです。

スキルマップを作成する際、スキルの洗い出しにインタビューや現地調査を行えば、業務の枠組みの中だけでは見えない属人化されたスキルや能力を見いだせる可能性が高まります。

スキルマップを活用する場合は、スキル管理機能を備えたLMSを使えば効率良く進められます。学習施策を統合管理し、人材情報や学習履歴をデータ化することで、従業員の顕在的・潜在的なスキルの可視化と活用につながります。

スキル可視化を人材戦略に生かしている企業事例としては、中外製薬株式会社、株式会社ベネッセホールディングス、株式会社ダイムワカイを紹介しました。

スキルを可視化することは多くの企業にとって、現在だけでなく、未来の企業価値向上にもつながります。新たな人材戦略に取り組みたいとお考えの皆さまに、本稿がお役に立てば幸いです。

- 経済産業省「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会 報告書 ~ 人材版伊藤レポート ~」, 2020年9月公開,(閲覧日:2024年9月20日) ↩︎

- 非財務情報可視化研究会「人的資本可視化指針」,2022年8月30日公表,(閲覧日:2024年9月20日) ↩︎

参考)

三菱総合研究所「スキル可視化で開く日本の労働市場 」,https://www.mri.co.jp/knowledge/insight/policy/hd2tof0000005dqh-att/er20230913.pdf(閲覧日:2024年9月20日)

デロイトトーマツ「スキルベース組織-新たな仕事と労働者のモデル」,https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/human-capital/articles/hcm/skills-based-organization.html (閲覧日:2024年9月20日)

経済産業省「人的資本経営コンソーシアム 好事例集」,https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinteki_shihon/pdf/goodpractice2023.pdf(閲覧日:2024年9月20日)

厚生労働省「グッドキャリア企業アワード2022 好事例集」,https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001065024.pdf(閲覧日:2024年9月20日)