これまで大企業で施行されていたパワーハラスメント防止に関する法律(改正労働施策総合推進法)が、2022年より中小企業も施行の範囲になったことを受け、多くの企業でハラスメントの防止対策が求められています。今まで特に対策していなかった企業も、ハラスメントに関する教育や研修の整備が急務です。

そこで、本記事ではパワーハラスメント防止に関する法律について触れるとともに、企業が行うべき防止対策や研修を行う際のポイントについて解説します。社内での防止対策やハラスメント研修を検討している方は参考にしてみてください。

最新事例で学ぶハラスメント対策とは? ⇒ ライトワークスのハラスメント研修を詳しく見る

ハラスメントが企業に及ぼす影響は甚大です。2022年よりパワーハラスメントの防止措置義務が大企業だけでなく中小企業にも適用されたことから、研修を取り入れる企業も増えています。しかし、ハラスメント研修ではどのようなことをすればよいか[…]

AIで要約

- ハラスメント防止は中小企業を含む全ての企業で義務化され、対策が急務となっています。

- 研修ではハラスメントの定義や事例、防止策などを学ぶことが重要です。

- 研修は継続的な実施や自社に合わせた内容にすると効果的です。

パワーハラスメント防止法とは?

パワーハラスメントに関する法律(改正労働施策総合推進法)、いわゆる「パワハラ防止法」は、事業主に対して、パワーハラスメント防止に関する措置を義務づけたものです。2019年に成立し、2020年6月から大企業に対する義務化が、2022年4月には中小企業に対する義務化がスタートしました。

パワハラ防止法は、正規雇用労働者だけでなく、アルバイト・契約社員などの非正規雇用労働者を含む、すべての労働者が対象となります。明確な罰則規定はないものの、適切な対応を行っていない場合、行政指導の対象となったり、企業名が公表されたりする可能性があります。

パワーハラスメントの定義

厚生労働省が示している「職場におけるパワーハラスメント」とは、以下の3つの要素をすべて満たすものを指します。

- 優越的な関係を背景とした言動であって、

- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

- 労働者の就業環境が害されるもの

出典)厚生労働省「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!~~セクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策とともに対応をお願いします~~」,(閲覧日:2023年12月26日)

なお、客観的にみて、業務上での必要性があり、適正な指示や指導であるとみなされた場合はパワーハラスメントに該当しません。

ハラスメント対策をはじめる担当者様必読の一冊! ⇒ 「ハラスメント対策ハンドブック」をダウンロードする(無料)

ハラスメント対策が必要な背景

職場におけるハラスメント対策が必要になった背景を見ていきましょう。厚生労働省のデータを用いて解説します。

法律の制定

前述のとおり、パワハラ防止法の成立により、大企業だけではなく中小企業もハラスメント防止に取り組むことが義務付けられました。さらに、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法の一部改正も行われたため、セクシュアルハラスメントやマタニティハラスメントにも対応する必要があります。

パワハラ防止法に罰則規定はありませんが、厚生労働大臣によって必要があると認められた場合には事業主への助言や指導、勧告をする場合があります。

ハラスメントによる被害の増加

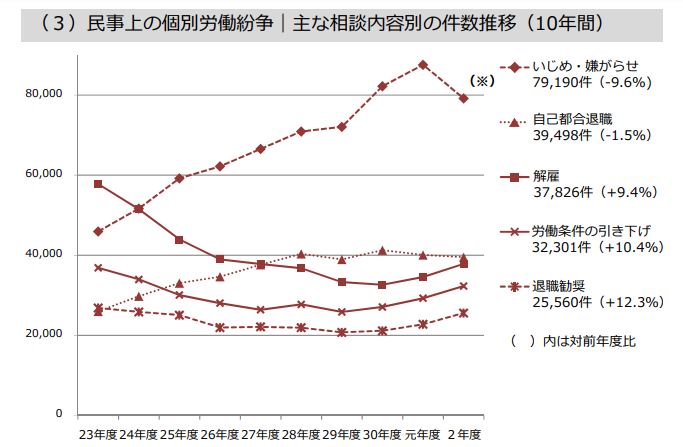

近年、職場でのいじめやハラスメントの相談件数が増えており、被害を増やさないような対策が求められています。

下記の表は厚生労働省がまとめた労働相談に関するデータです。平成23年度と比較してピークである令和元年度の相談件数はおよそ2倍になっており、被害者の増加が数字でも証明されています。

出典)厚生労働省「令和2年度個別労働紛争解決制度の施行状況」,(閲覧日:2023年12月26日)

また、パワハラなどにより精神を病む人が増えてきているのも理由のひとつです。厚生労働省が発表した「令和4年度の『過労死等の労災補償状況』」によれば、精神障害に関する事案について、労災支給決定の理由と件数が多いものは以下のとおりです。

- 「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」147件

- 「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」78件

上記のように、ハラスメントの被害件数や、ハラスメントが原因で精神を病む人が増えていることが、企業がハラスメントを対策すべき理由になったといえるでしょう。

企業が取り組むべきハラスメント対策4つの義務とは

パワーハラスメント防止法において、事業主には雇用管理上講ずべき4つの義務があります。これらは厚生労働大臣の指針に定められており、事業主はこれらの措置を講じなければなりません。それぞれの内容を解説します。

事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

職場でのハラスメント対応を企業の方針として打ち出したり、パワーハラスメントの加害者に対して、厳正に対処する旨を就業規則に規定したりして、従業員に周知・啓発する必要があります。

例えば、社内報やパンフレットなどにハラスメントに対する方針や資料をまとめ、従業員に配布することが例として挙げられるでしょう。

また、ハラスメント防止のための研修や講習を行うことも必要です。1回のみで終わりにするのではなく、定期的な研修の実施や、状況によっては調査が必要になるケースもあります。

相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

ハラスメントに対応するための窓口を設置し、その旨を従業員に周知することも必要です。相談窓口は形式的に設けるだけではなく、面談や電話、メールなどの方法を設け、相談を受けやすい環境を整えなければなりません。

また、相談者に適切なフォローができるように、人事担当者や相談者の上司との連携をとれるような体制作りも必要です。

職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

職場でハラスメントが起きたとなれば、迅速な事実確認が求められます。ハラスメントが起こってから対応フローを整えるとなると対応までに時間ができてしまい、事実が隠ぺいされてしまう可能性もあります。それらを防ぐためにも、あらかじめ対応手順や担当部署との連携方法を決めておくことが大切です。

ただし、事実確認をする際には、当事者・加害者とも十分に話を聞いたうえでハラスメントに該当するかどうかを判断しなければなりません。

併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取り扱いの禁止等)

職場においてハラスメントの事実が認められたら、当事者たちの情報はプライバシー保護のため、慎重に扱う必要があります。なお、性的指向や性自認、病歴などもプライバシー情報に含まれます。

職場で発生したハラスメントに関する個人情報は、従業員が安心して相談できるようにするためにも、厳正に保護されなければなりません。そのため、相談窓口の担当者にはその必要性を、研修を通じて十分に浸透させる必要があります。

関連eラーニング教材 ▶ ハラスメント研修

ハラスメント防止対策の具体例

上記の4つの義務を踏まえ、企業が行うべきハラスメント防止対策の具体例をまとめました。

指針を作成し周知する

ハラスメントに関する社内の指針や規定を従業員に周知します。具体的には、社内報やホームページへの掲載、パンフレットの作成が有効でしょう。なお、パンフレットの配布は一部の従業員だけに配られていても意味がありません。全員に配布でき、かつ読み込んでもらうような働きかけも同時に必要です。

相談窓口を設置する

社内の担当者、もしくは外部機関に委託するなどして相談窓口を設置し、従業員に周知します。相談窓口は従業員が相談しやすいような部署に設置しましょう。また、設置にあたり各部署との連携や対応方法のマニュアル化、さまざまな相談方法を設けなければなりません。

また、気軽に相談できるような雰囲気や仕組みづくりも同時に必要です。それによって、ハラスメント被害を未然に防ぐ機能も果たします。

ハラスメント研修を実施する

ハラスメントを防止するには、継続的な研修を実施することが大切です。1回の研修だけでは定着しにくい内容のため、数回に分けてハラスメント研修を行いましょう。また、研修を行う際には、具体的な例を示しながら説明する、受講者を階層別に分けるなどによってより詳細な研修を実施することができます。

ハラスメント研修を実施する際のポイント

ハラスメント研修を実施する際のポイントを以下にまとめました。

自社で集合研修を実施する

集合研修を行うことで、自社の課題に合った内容にできます。業種や職種ごとに起こりやすいハラスメントケースが異なるため、自社の業界・業種の特性に合わせた内容に落とし込むことが重要です。

また、参加者同士の意見交換やグループワークを通じて、ハラスメント研修の重要性や対処方法を知ることもでき、より深い理解を得ることも可能です。

外部講習を取り入れる

自社での研修のみではリソースが足りない、ノウハウがないなどの場合には、専門家やプロの力を借りるのもひとつの手です。自社の要望を伝えることで、オーダーメイドの研修内容を作ってくれる会社もあります。判断が難しい内容や専門性の高い内容を扱う場合などは、外部講習を取り入れるのも良いでしょう。

e-ラーニングを利用し継続学習を促す

毎回、場所を借りて集合研修を実施するとコストがかさみます。その場合はe-ラーニングを活用しながら継続的な学習や振り返りをするのがおすすめです。また、オンラインのため、受講者がいつでもどこでも学べる点や、中途社員にも研修を容易に実施できるメリットがあります。

ハラスメント研修を効果的に行うポイントは、以下の記事でも詳しくまとめています。参考にしてみてください。

「ハラスメント研修を行いたいが、従業員のスケジュールが合わない」企業のハラスメント対策には、相談窓口の設置やガイドラインの周知などがありますが、従業員が正しい知識を身に付け対処法を理解するために、最も重要なのはやはり従業員への教育[…]

eラーニングシステムは、インターネットを通じてオンライン上で教材を配信するためのシステムです。社内研修のコストを抑えられるだけでなく、DX推進やリスキリング、自律学習にも欠かせない手段となりつつあります。この記事では、企業向けeラ[…]

ハラスメント対策をはじめる担当者様必読の一冊! ⇒ 「ハラスメント対策ハンドブック」をダウンロードする(無料)

まとめ

職場でのハラスメント問題が深刻化する中、企業にはハラスメントの防止措置を講じることが求められています。ハラスメントを防ぐためには研修は欠かせないものとなっており、現在は大企業だけではなく、中小企業を含めたすべての企業でハラスメントに関する対策が不可欠です。

事業主はハラスメント防止措置の内容を理解し、周知・啓発や相談窓口の設置を行いましょう。さらに、ハラスメントをなくす風土の醸成や、定着のために研修を実施し、ハラスメントを未然に防ぐ取り組みも必要です。

関連eラーニング教材 ▶ ハラスメント研修

最新事例で学ぶハラスメント対策とは? ⇒ ライトワークスのハラスメント研修を詳しく見る