2025年9月17日、株式会社あらたと株式会社ライトワークスは、「LMS導入で社内教育はどう変わる?大手専門商社の事例に学ぶ、LMS定着と成果のリアルストーリー」と題したウェビナーを開催しました。

このレポートでは、当日のウェビナーおよびQ&Aの一部を紹介します。

【開催概要】

開催日時:2025年9月17日(水)11:00〜12:00

費用:無料

形式:オンライン

スピーカー:

・株式会社あらた 本社 人事本部 研修室 室長 木村 圭輔 氏

・株式会社あらた 本社 人事本部 研修室 チームリーダー 小峯 朋子 氏

・株式会社ライトワークス ビジネスソリューション本部 研修企画セールス部 フィールドセールスチーム 渡邉 明日花

※肩書はイベント実施当時のもの

ウェビナーの概要

「LMS(学習管理システム)を導入したものの、社員になかなか使ってもらえない…」

「社内教育をDX化したいが、どこから手をつければいいか分からない…」

多くの企業の人事・教育担当者が、このような悩みを抱えているのではないでしょうか。

化粧品・日用品などを取り扱う大手専門商社、株式会社あらた様は、2022年7月にLMSを導入後、わずか2年で年間受講者数を2.5倍以上に伸ばし、社員自らが「会社の長所」と語るほどの研修制度を築き上げました。

本レポートでは、ウェビナーの内容を基に、LMS導入前のリアルな課題から、全社員を巻き込み「愛されるLMS」へと育て上げた具体的な施策、そして目覚ましい成果に至るまでの道のりをご紹介します。

社内浸透への取り組みや、LMS活用の工夫など、具体的な施策が満載です。ぜひ参考にしてみてください。

研修機会は全社員の1割!LMS導入前に抱えていた切実な課題

全国に拠点を持ち、連結で約3,000名の従業員が在籍するあらた。同社は、複数の企業が合併を重ねて設立された経緯から、理念浸透や組織開発を目的とした研修に注力してきました。

しかし、対面集合・宿泊型の研修スタイルは拘束時間が長く、一度に受講できる人数にも限りがあるという状況。同社人事本部研修室長の木村圭輔氏は、LMS導入前の状況を次のように語ります。

「研修は社内の専任講師が担当していましたが、内容が属人化し、講師のキャパシティにも限界がありました。結果として、全社員の1割にも満たない社員にしか、研修機会を提供できていなかったのです」

同社が抱えていた課題は、大きく4つに整理できます。

- 運営側のリソース不足:研修室の人的リソースが限られ、研修回数や受講人数に上限があった。

- 多様化するスキルへの対応遅れ:高度化・多様化する職務に対し、研修室だけでは対応が困難になっていた。

- 実務との乖離:画一的な研修内容が、現場の実務にすぐに活かせないという声もあった。

- 学びの機会の不平等:研修は指名制が基本で、主体的に学びたい社員が学べる機会は通信講座などに限られていた。

これらの課題に加え、コロナ禍で対面研修の実施が困難になったことが、教育制度の変革を大きく後押ししました。

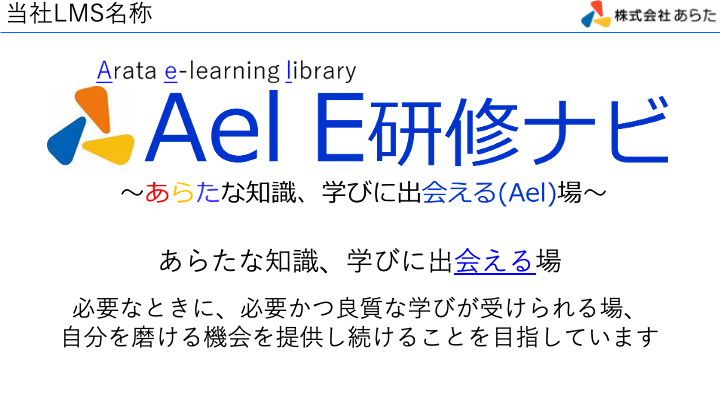

「必要なとき、必要かつ良質な学びが受けられ、自分を磨ける機会を全社員に提供できていない」この強い課題意識が、LMS導入へとつながっていったのです。

受講者数2.5倍へ!明確なKPIとLMSがもたらした成果

LMS導入という大きな変革に踏み切った同社は、まず、研修室が目指すべきゴールを明確にしました。その根底にあるのは、全社員が携帯する「あらたポリシーズ」に記された「少数精鋭・人材育成主義」という理念です。

「社員一人ひとりがレベルアップし、人間的にも成長していくことをサポートするのが、私たち研修室の役割です」と木村氏は語ります。

その上で、2026年3月期までの中期経営計画における具体的なKPIを設定しました。

研修受講者数:延べ20,000人以上

従業員意識調査:「私の会社は社員が必要な能力やスキルを身につけるための制度や仕組みが整備されている」という項目で、5段階評価中3.55点以上

特に「研修受講者数」は、2023年3月期の実績が延べ10,399人だったことから、3年間で約2倍にするという非常に高い目標でした。この目標は有価証券報告書にも記載され、社内外に改革への本気度を明確に示しました。

LMS導入がもたらした、目覚ましい定量的成果

あらた社は、2022年7月にライトワークスのLMS「CAREERSHIP」を導入。独自の名称「Ael E研修ナビ」としてスタートさせます。その成果は驚くべきスピードで数字に表れました。

KPIとして掲げた研修受講者数は、目標年度を待たずして、2025年3月期に25,282人を記録し、計画を大幅に前倒しで達成しました。

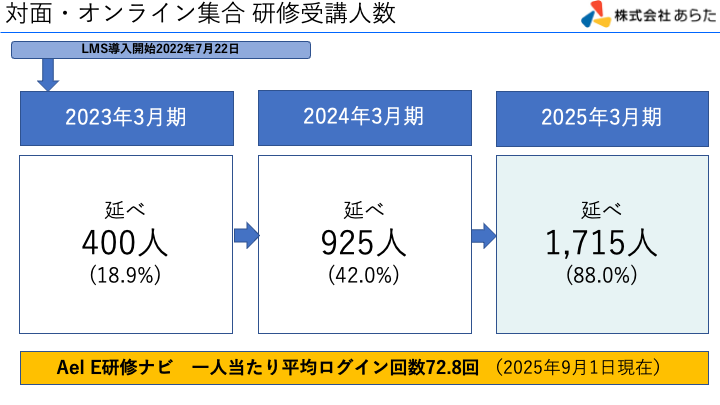

さらに注目すべきは、eラーニングを除いた対面・オンライン形式の集合研修の受講者割合です。2023年3月期には全社員の18.9%(400人)にとどまっていましたが、2025年3月期には88%(1,715人)へと飛躍的に向上しました。

これは、「Ael E研修ナビ」を単なるeラーニングのプラットフォームとしてだけでなく、集合研修の事前課題や、研修中のフォローと事後課題などに活用していることに加え、さらに今までエクセルで集計していた参加者名簿やアンケートなども「Ael E研修ナビ」を活用して、研修運営業務全般の効率化が進んだ結果です。

また、導入から約2年で一人当たりの平均ログイン回数は72.8回を記録。これは年間に換算すると20数回となり、社員が日常的に「Ael E研修ナビ」にアクセスする学習文化が根付いていることを示しています。

LMS定着へ!全社員を巻き込む「安・近・短」とは?

目覚ましい成果の裏には、LMSを「全社員に愛される」存在にするための、地道で戦略的な取り組みがありました。

LMS定着の基本方針「安・近・短」

研修室がLMS定着のために掲げたキーワードは「安・近・短」だと木村氏は説明します。

「旅行業界で使われる『安・近・短』を真似た言葉です。私たちの場合『安心・安全』『身近な存在』『短期間・短時間』を意味します。研修は心理的安全性が担保された場所であること、講師は共に考える身近な存在であること、そして研修はゴールが明確で受講しやすい短時間の設計にすること。この考え方を全ての施策の基本としました」

この方針に基づき、研修室は「経営層」「コンテンツ作成部署」「受講者」という3つのステークホルダーを巧みに巻き込んでいきました。

(1)経営層の巻き込み:トップの期待を「ログインのきっかけ」に

ある時、経営層から「成功事例を全社員にスピーディーに共有したい」という要望が上がりました。研修室はこれを「全社員にログインしてもらう絶好のチャンス」と捉えます。

小峯氏は経営層に、「私たちがインタビュー動画を撮影し、LMSで全社員必修科目として配信します」と提案し、実行しました。

必修研修として、各拠点の責任者とも受講履歴を共有しながら進捗を管理し、全社員の受講完了を徹底。この取り組みが、「研修関連の情報はLMSを見るという文化が根付く大きなきっかけになりました」と語ります。

(2)作成部署の巻き込み:「効果の見える化」で協力体制を築く

あらた社のeラーニングコンテンツは、その9割が研修室以外の部署が作成する内製コンテンツです。当然、当初は「作成する時間がない」「作っても効果があるのか」といった不安の声が上がりました。

これに対し研修室は、作成されたeラーニングを階層別研修の事前課題として活用することを約束。さらに、全てのコンテンツに受講後アンケートを設置し、その結果を年に一度、作成部署へ丁寧にフィードバックすることを徹底しました。

自分たちの作ったコンテンツがどう役立っているかを知ることで、作成部署のモチベーションを高め、継続的な協力体制を築き上げたのです。

(3)受講者の巻き込み:「面倒」を解消する5つのきめ細やかな仕策

最も大きな壁である「受講者の抵抗感」に対しては、「まず使ってもらうこと」「内容の鮮度を保ち続けること」を重視し、様々な仕掛けを講じました。

- トップ画面の工夫:ログインしてすぐに「必須受講科目」や「重点受講科目」がわかるよう、ガジェットを配置。

- 重点受講科目の設定:2カ月ごとに推奨科目を設定し、「何から学べばいいか」という迷いを解消。

- 受講ガイドの発行:全コンテンツを網羅したガイドブックを年4回更新。新入社員や中途採用者にも配布し、活用を促進。

- あらけん(あらた検定)の実施:業務で必要な知識の理解度をセルフチェックできるテスト機能で、アウトプットと学びの定着を支援。

- 積極的な社内PR:社内ポータルでのPR動画配信や、社員のGoogleアイコンを活用するなど、あらゆる場面でLMSの存在をアピール。

こうした地道な取り組みが、LMSを「やらされるもの」から「自分たちのための便利なツール」へと変えていきました。

LMSが築いた新たな組織文化と、成功の秘訣

数々の戦略的な施策によって、「Ael E研修ナビ」は、着実に社内に浸透していきました。その成果は、先に紹介した定量的なデータだけでなく、社員の声という定性的な形でも表れています。

2025年7月、同社の役員と各現場の社員代表がディスカッションを行う場が設けられました。テーマの一つ「今後に残していきたい会社・社員会活動の長所」において、多くの社員から挙がったのが、以下のような声だったのです。

- 「Ael E研修ナビ」や資格取得支援制度が良い

- OJT制度があり、新入社員の教育環境が整っている

- 研修制度の充実が、スキルアップやキャリア形成につながる

LMS導入から始まった一連の教育改革が、数字上の成果だけでなく、社員のエンゲージメントやキャリア形成への意識向上にも確かに貢献していることが示された結果となりました。

今後の展望と成功の根幹にあるもの

木村氏は今後の目標として、従業員意識調査の「私の会社は社員が必要な能力やスキルを身につけるための制度や仕組みが整備されている」項目において、2030年までに3.75点以上を目指すことを掲げました。

そして、LMSの定着と成果を支えてきた根幹について、こう締めくくりました。

「精神論的で大変恐縮ですが、どんなに素晴らしいシステムを導入しても、担当者の熱意と覚悟なくして、定着も成果もないと確信しています。システムの価値を引き出すのは担当者次第。これは私たちも自戒を込めて、お伝えしたいことです」

ライトワークスのLMS「CAREERSHIP」のご紹介とQ&A

続いて、ライトワークスの渡邉氏より、あらた社が活用しているLMS「CAREERSHIP」と関連サービスについて説明がありました。

ウェビナーの最後には、参加者から寄せられた多くの質問に、木村氏、小峯氏から回答いただきました。ここでは、LMS導入を検討する上で特に参考になる質疑応答を抜粋してご紹介します。

Q1. LMS導入にあたり、社内(特に中間管理職)からの反発はありましたか?また、経営層へは費用対効果をどのように説明しましたか?

A. 社内の反応について:

コロナ禍で対面研修に限界を感じていた時期でもあり、導入に対する反発はほとんどありませんでした。中間管理職からは、むしろ「新しい取り組みで何が生まれるのか」という期待感の方が強かったです。

A. 経営層への説明について:

経営層からは、費用対効果そのものよりも、「導入後、全社員をどう巻き込んでいくのか」「eラーニングは誰が作るのか」「コンテンツの鮮度をどう管理していくのか」といった、具体的な実行計画について詳しく問われました。これに対し、研修室だけでなく各本部を巻き込んで推進していく体制を説明し、納得を得ました。

Q2. LMSのトップ画面の構成や、表示させるコンテンツはどのように決めましたか?

A.

トップ画面の構成は、一度決めたら固定ではなく、常にメンバーで話し合いながら随時見直しを行っています。特にこだわっているのはアイコンのデザインで、「誰が見ても一目で分かる」ことを重視して構成を考えています。

Q3. LMSの検討から導入までは、どれくらいの期間がかかりましたか?

A.

「教育研修の高度化」というプロジェクトを1年ほど前から進めており、その中心施策としてLMS導入を位置づけていました。具体的なベンダー選定など、LMS導入に向けた本格的な検討を開始したのは、導入の半年前からです。

Q4. eラーニングコンテンツは、1つ作成するのにどのくらいの工数がかかりますか?

A.

企画から公開までの期間は、教材の内容によって異なります。一例として、当社の内製コンテンツ(PowerPoint+AI音声)を他部署に依頼して作成する場合は、打ち合わせからテスト公開と修正を経て全社公開となるため、約2カ月ほどの期間を想定して進めています。

Q5. 部門や拠点によって、LMSの受講率に差はありますか?

A.

はい、部門や拠点によって受講率に差があるのは事実です。この差を平準化できるよう、各会議体で利用を呼びかけるなど、社員が自ら「受けたい」と思えるようなアピールを続けていきたいと考えています。

あらたのリアルストーリーは、LMSが単なるシステムではなく、企業の成長を支える「人材育成」の文化そのものを変革する力を持っていることを示しています。社内教育のDX化に悩むすべての担当者にとって、明日からの一歩を踏み出すための大きな勇気となるのではないでしょうか。

ライトワークスは、今後も価値のあるセミナーやコミュニケーションの場を作って参ります。ご興味を持たれた企業様は、ぜひ当社セミナーにご参加ください。