製造業で使えるeラーニングには、「特化型・汎用型(製造業に限らず幅広いテーマのコンテンツを扱うタイプ)」の2種類があります。両者には、特化型であれば「製造業の深い知識まで学習できる」、汎用型なら「一般的なスキルと組みわせて幅広いコンテンツを作成できる」というように、それぞれ違ったよさがあります。

そのため「自社で達成したい目的は?」という部分をベースにしつつ、カスタマイズ性の高さや操作性のよさ、料金体系などのポイントを意識して、一番マッチする製品を選ぶことが大切です。

自社に最適なeラーニングを導入できれば、ノウハウの属人化を防いで組織全体のスキルを底上げできたり、コストを削減しつつ高品質な教育を実行できたりするでしょう。

本記事では、「特化型・汎用型」それぞれでオススメのeラーニングや導入のメリット、選び方のポイントなどを詳しく解説します。

企業向けeラーニングシステム10件をポイントごとに比較! ⇒ 「eラーニングシステム徹底比較Book」を無料ダウンロード

eラーニングシステムは、インターネットを通じてオンライン上で教材を配信するためのシステムです。社内研修のコストを抑えられるだけでなく、DX推進やリスキリング、自律学習にも欠かせない手段となりつつあります。この記事では、企業向けeラ[…]

AIで要約

- 製造業向けeラーニングは、専門知識を深める「特化型」と、汎用スキルも学べる「汎用型」の2種類があります。

- ベテランの勘や経験といった属人化しがちなノウハウの属人化防止、コスト削減、外国人材への均一な教育提供など、製造業ならではの課題解決に役立ちます。

- 導入を成功させるには、現場に合わせたカスタマイズ性や操作性、そして導入後の利用定着に向けた社内サポート体制が不可欠です。

- 製造業においてeラーニングを導入した企業の成功事例を紹介しています。

【製造業特化型】オススメeラーニング6選!

まずは「製造業特化型」のオススメeラーニングを6製品、紹介します。各製品について、最初に一覧表で以下の項目を簡単にまとめています。

- 対応デバイス

- 想定利用人数

- 教材の詳細

- 搭載している機能

- 教材作成の対応範囲

- サポート体制

- 参考価格(税抜or税込or税表記なし)

- 無料トライアル

製品を比較する際の参考にしてください。

カイゼンベース

(2025年5月調べ)

| 対応デバイス | PC、タブレット、スマートフォン | |||

| 利用可能人数 | 51名〜(別途で50名以下向けの「KAIZEN Start!」あり) | |||

| 価格 | 要確認 | |||

| 機能 | eラーニング受講管理 | 〇 | リマインドメール送信 | |

| 教材の進捗管理 | 〇 | テスト・アンケート 実施・集計 | 要確認 | |

| 学習コース作成 | 要確認 | 集合研修管理 | ||

| 人材データ管理 | ||||

| 教材 | コンテンツ数 | 90コース以上 | 教材テーマ | |

| SCORM対応 | ||||

| 教材作成機能 | 動画取り込み | 〇 | PowerPoint取り込み | 〇 |

| PDF取り込み | ||||

| その他 | 無料トライアル | 要確認 | サポート | 〇 |

https://kaizen-base.com/

カイゼンベースは、工場での指導経験が豊富なコンサルタントが作成したコンテンツを活用できる製造業特化型のeラーニングです。製造ライン設計や品質管理、生産管理など、製造業の各分野で経験豊富なエキスパートが在籍しているため、受講生と同じ目線で高品質なコンテンツを提供できます。

教材は基本的に、アニメーション形式で作成。10〜15分程度という時間でコンパクトに学習できるため、学習モチベーションを低下させず、メリハリをつけて教育できます。専門的な内容は図や表などをベースに解説しているため、高い難易度の情報もサクサクと理解できるでしょう。

コガク

(2025年5月調べ)

| 対応デバイス | PC、タブレット、スマートフォン | |||

| 利用可能人数 | 要確認 | |||

| 価格 | 初期費用:0円 月額料金:2,475円(税込)/人(TechラーニングPlat.の場合) | |||

| 機能 | eラーニング受講管理 | 〇 | リマインドメール送信 | |

| 教材の進捗管理 | テスト・アンケート 実施・集計 | |||

| 学習コース作成 | 集合研修管理 | |||

| 人材データ管理 | ||||

| 教材 | コンテンツ数 | 250講座・2,000以上(TechラーニングPlat.の場合) | 教材テーマ | |

| SCORM対応 | 〇 | |||

| 教材作成機能 | 動画取り込み | PowerPoint取り込み | ||

| PDF取り込み | ||||

| その他 | 無料トライアル | 〇 | サポート | 〇 |

https://www.cogaku.co.jp

コガクは、柔軟なコンテンツ提供を行なっている点が特徴の製造業特化型のeラーニングです。コンテンツは「単品販売・定額制の受け放題・レンタル」のいずれかで導入できるため、コストや研修の頻度に合わせて使い分けられます。

受け放題プランである「TechラーニングPlat.」に加入していれば、有料セミナーやオーディオブック・Podcastなどのコンテンツも、料金内で利用可能。製造業における技術者のスキルをチェックできる「To-Be試験」にも割引が適用されるため、自社の負担を抑えて高い教育効果を生み出せます。

Tech e-L

(2025年5月調べ)

| 対応デバイス | PC、タブレット、スマートフォン | |||

| 利用可能人数 | ~1,000名 | |||

| 価格 | 初回設定料金:45,000(税抜)円 月額料金:9,800円(税抜)/1契約(法人向けパックの少人数プランの場合) | |||

| 機能 | eラーニング受講管理 | 〇 | リマインドメール送信 | |

| 教材の進捗管理 | テスト・アンケート 実施・集計 | 要確認 | ||

| 学習コース作成 | 集合研修管理 | |||

| 人材データ管理 | ||||

| 教材 | コンテンツ数 | 100種類以上 | 教材テーマ | |

| SCORM対応 | ||||

| 教材作成機能 | 動画取り込み | PowerPoint取り込み | ||

| PDF取り込み | ||||

| その他 | 無料トライアル | 〇 | サポート | 〇 |

https://engineer-education.com/elearning/

Tech e-Lは、「技術者の倫理」「特許広報の読み方」といった100以上の厳選講座を活用して学習できる製造業特化型のeラーニングです。自社での必要性に合わせて講座をピックアップし、受講の順番まで自由に決められるため、コンテンツを無駄なく活用できます。

コンテンツにはキャラクターやビジュアルをふんだんに使用しているため、専門性が高く取っ掛かりにくい内容もスムーズに理解できるでしょう。

希望に応じ、実践形式で知識への理解を深められる研修プランも追加可能。「動画の内容を講師がさらに細かく落とし込む」「事例を追体験できるグループワークを開催する」といったイメージで、学びを深めるための指導が受けられます。

eものづくり

(2025年5月調べ)

| 対応デバイス | PC、タブレット、スマートフォン | |||

| 利用可能人数 | 要確認 | |||

| 価格 | 要確認 | |||

| 機能 | eラーニング受講管理 | 〇 | リマインドメール送信 | |

| 教材の進捗管理 | 〇 | テスト・アンケート 実施・集計 | 要確認 | |

| 学習コース作成 | 集合研修管理 | |||

| 人材データ管理 | ||||

| 教材 | コンテンツ数 | 基本編16章48節+応用編16章48節 | 教材テーマ | |

| SCORM対応 | ||||

| 教材作成機能 | 動画取り込み | PowerPoint取り込み | ||

| PDF取り込み | ||||

| その他 | 無料トライアル | サンプル視聴が可能 | サポート | 〇 |

https://www.e-monodukuri.jp

eものづくりは、1節10分で学べる製造業特化型のeラーニングです。動画がコンパクトなため、現場を離れず休憩室などで手軽に学習できます。製造業の現場では外国人技能者を雇用する機会が多いため、多言語対応動画も視聴可能。ベトナム語がベースですが、その他の言語についても相談できます。

応用編の受講後は振り返りテストを受けられます。オプションを追加すれば、上司や部下、同僚などさまざまな評価者からの意見がもらえる「360度評価システム」や、製造現場で必須の5Sや安全管理、品質管理といった6項目における活動評価を診断できる「製造現場力診断ツール」も利用可能です。

クロスラーニング

(2025年5月調べ)

| 対応デバイス | PC、タブレット、スマートフォン | |||

| 利用可能人数 | 要確認 | |||

| 価格 | 初期費用:100,000円(消費税要確認) 月額料金:55,000円(消費税要確認)/50ID(1年契約の場合) | |||

| 機能 | eラーニング受講管理 | 〇 | リマインドメール送信 | 〇 |

| 教材の進捗管理 | 〇 | テスト・アンケート 実施・集計 | 〇 | |

| 学習コース作成 | 集合研修管理 | |||

| 人材データ管理 | ||||

| 教材 | コンテンツ数 | 200種類以上 | 教材テーマ | |

| SCORM対応 | ||||

| 教材作成機能 | 動画取り込み | 要確認 | PowerPoint取り込み | 要確認 |

| PDF取り込み | 要確認 | |||

| その他 | 無料トライアル | 〇 | サポート | 〇 |

https://crosslink.jp.net/crosslearning/

クロスラーニングは、約200種類以上の講座から好きなだけコンテンツを選べる製造派遣向けのeラーニングです。既存講座のカスタマイズにも対応可能。自社に資料があれば、安価に短期間で納品できます。もし社内に資料がなくても、スライド作成や撮影を実施し制作してくれるため、まずは希望を相談することがオススメです。

導入〜運用中のフォローも充実。導入時は自社の職種に応じた教育訓練カリキュラムの提案や作成、サイトの初期設定まで実施してくれます。運用開始後も「受講対象者へサイトURLやパスワードを送信する」「未受講者へリマインドメールを送信する」「管理者へ受講結果の集計結果を送る」といった細かい部分までサポートしてくれるため、スムーズに教育を実施できるでしょう。

e-JINZAI for maker

(2025年5月調べ)

| 対応デバイス | PC、タブレット、スマートフォン | |||

| 利用可能人数 | 要確認 | |||

| 価格 | 要確認 | |||

| 機能 | eラーニング受講管理 | 〇 | リマインドメール送信 | |

| 教材の進捗管理 | 〇 | テスト・アンケート 実施・集計 | ||

| 学習コース作成 | 集合研修管理 | |||

| 人材データ管理 | ||||

| 教材 | コンテンツ数 | 10,000本以上 | 教材テーマ | |

| SCORM対応 | ||||

| 教材作成機能 | 動画取り込み | PowerPoint取り込み | ||

| PDF取り込み | ||||

| その他 | 無料トライアル | 〇 | サポート | 〇 |

https://www.ejinzai.jp/maker

e-JINZAI for makerは、製造業で必須のスキルをワンストップで学習できる特化型のeラーニングです。基本業務研修やバリューチェーン研修、業種別研修、法務などを幅広く網羅。関連知識として、製造業向けの補助金および助成金情報も学習できます。

コンテンツの柱として「製造業実務研修・階層別基礎研修・テーマ研修・専門職研修・自己研鑽研修」という5つのテーマを取り上げています。製造業に必要な知識を「製造業実務研修」で体系立てて学習したり、約6時間かけて各職位に必須の知識を「階層別基礎研修」でインプットしたりと、製造業における幅広いシーンに対応できる点が魅力です。

コンテンツにはワークや設問が組み込まれているため、適宜アウトプットを挟みながら、学習へのモチベーションを高めつつ学びを促せるでしょう。

【汎用型】オススメeラーニング4選!

続いて「汎用型(製造業に限らず幅広いテーマのコンテンツを扱うタイプ)」のオススメeラーニングを4製品、紹介します。各製品について、最初に一覧表で以下の項目を簡単にまとめています。

- 対応デバイス

- 想定利用人数

- 教材の詳細

- 搭載している機能

- 教材作成の対応範囲

- サポート体制

- 参考価格(税抜or税込or税表記なし)

- 無料トライアル

CAREERSHIP GROWTH

(2025年10月調べ)

| 対応デバイス | PC、タブレット、スマートフォン | |||

| 利用可能人数 | 60~1,000人(1,000人以上は別プランあり) | |||

| 価格 | 月額350円/ID〜 ※501~1,000IDの場合 ※60ID~契約可 ※初期費用無料 | |||

| 機能 | eラーニング受講管理 | 〇 | リマインドメール送信 | 〇 |

| 教材の進捗管理 | 〇 | テスト・アンケート 実施・集計 | 〇 | |

| 学習コース作成 | 〇 | 集合研修管理 | 〇 | |

| 人材データ管理 | 〇 | |||

| 教材 | コンテンツ数 | 300タイトル 1,000本以上 | 教材テーマ | 新入社員研修 階層別研修 Microsoft Office コンプライアンス ハラスメント対策 情報セキュリティなど |

| SCORM対応 | 〇 | |||

| 教材作成機能 | 動画取り込み | mp4、mov | PowerPoint取り込み | 〇 |

| PDF取り込み | 〇 | |||

| その他 | 無料トライアル | 〇 | サポート | 〇 |

https://www.lightworks.co.jp/services/careership_growth

CAREERSHIP GROWTHは、1,000名以下の企業向けにカスタマイズされているeラーニングです。エンタープライズ企業向けに開発されていたシステムを、1,000名以下の企業向けに最適化することで、特別価格での提供を実現しました。そのため、小規模な工場でも手軽に導入可能です。

コンテンツは300タイトル・1,000本以上から選んで学び放題。メンタルヘルスやチームビルディング、ハラスメントなど、製造業を含め幅広いビジネスの現場で役立つコンテンツが充実しています。製造業向けでいえば、製造物の管理に必要な「PL法 (製造物責任法)」などのコンテンツを受講可能です。

コンテンツは、自社の希望を踏まえて「集合研修と組み合わせる」「受講後にアンケートを組み込み製造の現場で知識を活かす意識を根付かせたい」というイメージで、カスタマイズできます。

キャリアカルテ機能では、学習履歴や保有資格などを一覧でチェック可能です。そのため、学習の進捗に合わせて個別フォローしたり、製造関連の保有資格を活かせるような配置転換を行ったりなど、適切なアクションを起こせるでしょう。

学び〜と

(2025年5月調べ)

| 対応デバイス | PC、タブレット、スマートフォン | |||

| 利用可能人数 | 500〜5,000名 | |||

| 価格 | 月額料金:100,000円(消費税要確認)/500ユーザー(プラン500の場合) | |||

| 機能 | eラーニング受講管理 | 〇 | リマインドメール送信 | |

| 教材の進捗管理 | 要確認 | テスト・アンケート 実施・集計 | ||

| 学習コース作成 | 集合研修管理 | |||

| 人材データ管理 | ||||

| 教材 | コンテンツ数 | 要確認 | 教材テーマ | 現場における品質管理、作業工程の進捗管理、現場リーダーの心構え、生産管理の基本など |

| SCORM対応 | 〇 | |||

| 教材作成機能 | 動画取り込み | 〇 | PowerPoint取り込み | 〇 |

| PDF取り込み | ||||

| その他 | 無料トライアル | 〇 | サポート | 〇 |

https://www.manabeat.com

学び〜とは、汎用型でありながら製造業についても充実したコンテンツを収録しているeラーニングです。電子基盤製造や自動車製造、食品製造、航空機製造など、幅広い製造現場の知識が学べるコンテンツを収録。要望があれば「自社の製品や工程ならでは」の条件にマッチするように、コンテンツをカスタマイズできます。

自動車業界を中心に製造業界のコンテンツを制作してきた経験から、「グラフィカルな図を交えた説明」「3DCGを活用したVR・ARコンテンツの制作」など、製造現場での使いやすさを重視した教材開発が可能です。

受講生やグループ単位で学習の進捗状況を管理できるため、「グループ内のハイパフォーマーとローパフォーマーの違い」「退職する従業員の前兆」なども逃さずチェックできます。

AirCourse

(2025年10月調べ)

| 対応デバイス | PC、タブレット、スマートフォン | |||

| 利用可能人数 | 1ID〜 | |||

| 価格 | コンテンツプラスプラン:月額200円/ID(税抜) ※年間契約1,000~2,999ID、年額一括払いの場合 ※初期費用無料 | |||

| 機能 | eラーニング受講管理 | ◯ | リマインドメール送信 | ◯ |

| 教材の進捗管理 | ◯ | テスト・アンケート 実施・集計 | ◯ | |

| 学習コース作成 | ◯ | 集合研修管理 | ◯ | |

| 人材データ管理 | - | |||

| 教材 | コンテンツ数 | 1,000コース、6,000本以上 | 教材テーマ | ビジネススキル マネジメントスキル ITスキル コンプライアンスなど |

| SCORM対応 | ◯ | |||

| 教材作成機能 | 動画取り込み | mp4、movなど | PowerPoint取り込み | ◯ |

| PDF取り込み | ◯ | |||

| その他 | 無料トライアル | ◯ | サポート | ◯ |

https://aircourse.com

AirCourseは、「製造業の業務」「製造業におけるIoT・AI・DX」といったコンテンツを含め、6,000本以上の動画を収録しているeラーニングです。ビジネススキルやコンプライアンス、情報セキュリティなどの普遍的なニーズを持つコンテンツと合わせて、バランスよくスキルアップできます。また、「製造業の人材育成における課題」「具体的なeラーニングの活用方法」といった、業界ならではの有益情報をまとめた資料も提供しています。

コンテンツの時間は、約5分と短めです。そのため現場から離れることなく、業務のちょっとした隙間時間を活用して、工場にいたまま気軽に学習できます。

学習パス機能を活用することで、目的別やテーマ別に複数コースをパッケージ化し、受講生へ割り振ることが可能。「一般的な知識と製造業の専門知識を組み合わせる」といったイメージで、より効果の高いカリキュラムを作れるでしょう。

Smart Boarding

(2025年5月調べ)

| 対応デバイス | PC、タブレット、スマートフォン | |||

| 利用可能人数 | 30名〜(最低契約ID数が30ID) | |||

| 価格 | 月額料金:1,080円/ID(ライトプランの場合)(税表記なし) | |||

| 機能 | eラーニング受講管理 | 〇 | リマインドメール送信 | 要確認 |

| 教材の進捗管理 | 〇 | テスト・アンケート 実施・集計 | 要確認 | |

| 学習コース作成 | 要確認 | 集合研修管理 | 要確認 | |

| 人材データ管理 | 〇 | |||

| 教材 | コンテンツ数 | 400種類以上 | 教材テーマ | コミュニケーション、 ビジネスマナー、 プレゼンスキル、 クロージング力など |

| SCORM対応 | 未対応 | |||

| 教材作成機能 | 動画取り込み | 〇 | PowerPoint取り込み | ― |

| PDF取り込み | ― | |||

| その他 | 無料トライアル | 〇 | サポート | 〇 |

https://www.smartboarding.net

Smart Boardingは、製造業での導入実績も豊富なeラーニングです。5〜10分のマイクロラーニングを活用し、シフト制や交代勤務といった複雑な勤務形態が多い製造業でも、効果的に学習できます。

インプットとアウトプットの流れを作って、学びを深めるためのコンテンツも充実。他の参加者とオンラインで交流しながらフィードバックが受けられる「リアルタイムトレーニング」や、少人数の「対面研修」などを利用できます。

学習の結果は、管理画面から一覧でチェック可能。テスト結果やレポート内容などを確認し、「成績が振るわない受講生に個別フォローを行う」といった柔軟な対応も実施できるでしょう。

eラーニングの運用を成功させるための具体的な方法とは? ⇒「 eラーニング大百科」を無料でダウンロードする

製造業向けにeラーニングを導入するメリット

製造業向けにeラーニングを導入するメリットとして、大きく以下の5つが挙げられます。

- 造業の現場で必要な知識を効率的に身に付けられる

- ノウハウの属人化を防止し全社でスキルアップできる

- 現場のスケジュールを優先して都合がよいタイミングで受講できる

- コストを削減しつつ高品質な教育を提供できる

- 外国人従業員に対して同等の質の教育を提供できる

製造業の現場で必要な知識を効率的に身に付けられる

製造業向けのeラーニングでは、以下のように製造業ならではの専門知識がまとめられています。

- 5S

- 品質管理

- 現場リーダー教育

- 食品加工の知識

- 倉庫作業でステップアップするためのコツ

- 製造業に関連する法律(製造物責任法や景品表示法など)

- 現場のヒューマンエラー防止

そのため、自社の現場に必要なスキルや知識を無駄なく選んで、効率的に学習できます。

製品によっては、製造現場でサクサク勉強できるよう、1本の動画がコンパクトに作られているものもあります。そのため「時間を無駄にしない」という観点でも魅力的です。

ノウハウの属人化を防止し全社でスキルアップできる

製造業では、現場の従業員が「長年の勘や経験をもとにスキルや知識を身に付けている」というケースがあります。しかし、勘や経験にもとにしたノウハウは、次世代への継承が困難です。とくに「現場の高齢化が進んでいるが若手育成に注力できていない」という製造の現場にとって、ノウハウを上手く継承できないというのは死活問題です。

しかしeラーニングを活用すれば、今まで属人化していたナレッジやノウハウを言語化し、目に見えるコンテンツとして共有できます。そのため「特定の従業員しか機械の直し方がわからない」といった状況を解消し、製造現場全体で効率的にスキルアップできるでしょう。

現場のスケジュールを優先して都合がよいタイミングで受講できる

eラーニングはオンラインで受講できるため、場所や時間を問わず利用可能です。そのため、現場の生産計画や納期の妨げにならないよう、スケジュールに配慮しつつ学習できるでしょう。製品によっては、ひとつのコンテンツが5〜10分程度にコンパクトにまとめられているため、「仕事の隙間時間に視聴する」といった形で無駄なく学習できます。

とくに製造の現場では、「ひとつのラインがストップして全体の作業が止まる」といった事態も起こり得ます。それほど納期やスピードにシビアな製造現場にとって、業務のスケジュールを優先できるというのは魅力的です。

コストを削減しつつ高品質な教育を提供できる

オンラインのeラーニングは、基本的に会議室を予約したり外部講師を呼んだりする必要がありません。場所代や講師への報酬などのコストも発生しないため、自社の費用負担を抑えつつ、効率的に研修を実施できるでしょう

とくにeラーニングのコンテンツは、現場経験が豊富なプロの手によって作成されています。自社の従業員と同じレベルで製造業の現場に詳しいプロがコンテンツを監修しているため、「コストカットしつつ高品質な教材で学べる」という点も魅力です。

外国人従業員に対して同等の質の教育を提供できる

製造業の現場では、人手不足を補うために外国人の技能者を雇用しているケースが珍しくありません。こうした外国人も問題なく学習できるよう、多言語対応している製品もあります。

もちろん、コンテンツの中身は基本的に日本人と同じであるため、質の面も問題ありません。「人材不足なので外国人技能者を雇用している」という企業でも、安心して導入できるでしょう。

製造業で利用するeラーニングを選ぶ際のポイント

製造業で利用するeラーニングを選ぶ際は、以下のポイントを押さえることが大切です。

- 自社のニーズにマッチしたコンテンツ・機能を搭載しているか?

- 現場の細かいルールに合わせてコンテンツをカスタマイズできるか?

- 現場の従業員がスムーズに使いやすいか?

- 製品の対象人数はどれくらいか?

- 自社の予算にマッチした料金体系か?

- 強固なセキュリティ体制を構築しているか?

自社のニーズにマッチしたコンテンツ・機能を搭載しているか?

製造業向けのeラーニングには、製造業と関連するジャンルのコンテンツが一通り組み込まれています。とはいえ、細かいカリキュラムやコンテンツ内容は、製品ごとで異なります。そのため、自社のニーズを踏まえて最適なコンテンツや機能を搭載している製品を選ぶことがオススメです。

例えば「忙しい製造現場の従業員がサクサク理解できるようアニメでコンテンツを作りたい」という場合、アニメーションメインで制作されている製品を選ぶとよいでしょう。あるいは「品質管理など基礎的な内容は学んでいるのでもっと踏み込んだ知識を身に付けたい」という場合、技術者の倫理や特許公報、製造業向けの補助金といったコンテンツをメインにまとめた製品を導入することが効果的です。

現場の細かいルールに合わせてコンテンツをカスタマイズできるか?

製造業では、以下のように企業独自のルールを設定している現場もあります。例えば「オリジナルの業務フローを採用している」「自社のみで使える専門用語を採用している」といったケースです。

こうした自社独自のルールを設けているのであれば、「現場ルールに合わせてコンテンツをカスタマイズできる」という製品を使うとよいでしょう。製品によっては、自社内に追加コンテンツ用の資料がなくても、eラーニングの提供会社がスライド作成や動画撮影などを行ってカスタマイズしてくれるケースもあります。そのため、事前に具体的な対応範囲をチェックしておきましょう。

現場の従業員がスムーズに使いやすいか?

製造業の現場では、情報管理・共有において、紙やExcelといったアナログな手法を使っていることもあります。こうした手法に慣れ親しんできた従業員は、eラーニングのようなITツールの操作に慣れていない可能性もあるでしょう。

こうしたツールの操作に慣れていない従業員がいる可能性を考慮し、「直感的に操作箇所がわかる」「簡単な操作でコンテンツをカスタマイズできる」などが可能な製品を選ぶことがオススメです。

とくに製造業の現場では、タブレットを利用するケースも珍しくありません。そのため、タブレットでの受講に対応していることは前提として、「タブレットでもスムーズに使えるか?」という観点もチェックしましょう。

無料トライアルやデモを実施していれば、事前に活用してください。トライアルで現場の従業員に試しに触ってもらえれば、「もっとわかりやすい操作性がよい」「このコンテンツは自社であまり必要ない」といった正直なフィードバックを伝えてもらい、製品選びに活かせます。

製品の対象人数はどれくらいか?

eラーニングを受講可能な人数は、製品ごとで異なります。場合によっては、受講人数に制限が設けられているかもしれません。そのため、自社で教育予定の従業員数をなるべく正確に洗い出しておき、問題なく利用できる製品を選びましょう。

自社の予算にマッチした料金体系か?

eラーニングにおいて、以下のように料金体系に関わる部分は、企業ごとで内容が異なります。

- 受講人数に応じてどのくらい料金が増えるか?

- オプションを付ける際の追加料金は?

- 初期費用はあるのか?

導入してから「利用人数が増えたら想定よりもコストが膨らんでしまった」といった事態が起きないよう、事前に確認しておくことが大切です。

強固なセキュリティ体制を構築しているか?

eラーニングには、以下のように機密性が高い情報が満載です。

- 受講生の個人情報

- 現場独自のルール

- コンテンツのカスタマイズに使う資料

- 学習履歴やテストの成績

そのため、万が一にも情報流出を起こさないよう、セキュリティ体制の強固さもチェックしましょう。具体的には「脆弱性診断を実施している」「アクセス制限をかけられる」といった対策を行っているeラーニングであれば、安心して使えます。

製造業の現場でeラーニングをスムーズに運用するためのポイント

製造業の現場でeラーニングをスムーズに運用するには、以下のポイントを意識しましょう。

- 必ず最初に「導入後に達成したい目的」を決めておく

- 従業員の運用定着に向けて社内体制を整えておく

- 現場の実情に合わせてコンテンツをブラッシュアップする

必ず最初に「導入後に達成したい目的」を決めておく

先ほども解説したように、eラーニングのコンテンツや細かい機能などは、製品ごとで異なります。こうした幅広い選択肢から自社にマッチした製品を選ぶには、最初に「導入後に達成したい目的」を明確化しておくことが大切です。目的が明らかになっていれば、「◯◯を実現するには××が必要だ」というように、自社に必要な機能やコンテンツなどを適切に判断できます。

例えば「取引先との間で重大なトラブルを起こさないよう製造業に関する法律を細かく学習してほしい」といった目的があるなら、独占禁止法や下請法、製造物責任(PL)法といった法律全般を網羅しているeラーニングを中心にチェックしましょう。

従業員の利用定着に向けて社内体制を整えておく

社内でeラーニングの利用を定着させるには、以下のような施策を行い、社内体制を整えておくことも大切です。

- 運用責任者を指名して社内からの疑問点を集約する

- 専門部署を作って教育体制をブラッシュアップし続ける

- システム提供会社によるサポートを社内で周知して、従業員が自由に使える状態にしておく

- 定期的にeラーニングの使い方に関する勉強会を開催する

こうした社内体制を整備しておくと、従業員の疑問が解消されやすくなり、早い段階で利用が定着していきます。とくに「現場の従業員がITツールに不慣れである」「長年紙の資料に慣れ親しんできた」といった企業であれば、なおさらサポート体制を強化しましょう。

現場の実情に合わせてコンテンツをブラッシュアップする

eラーニングで使っているコンテンツは、「導入して終わり」ではありません。以下のように現場のルール変更などがあれば、コンテンツもブラッシュアップする必要があります。

- 現場の業務フローが大きく変更された

- 現場で使われている独自の専門用語が増えた

- 新しい原材料や製品を取り扱うことになった

上記のような自社ならではの実情を踏まえ、定期的にコンテンツをブラッシュアップすることで、従業員は常に最新かつ正確な情報を身に付けられるようになり、より効率的にスキルアップできるでしょう。

製造業においてeラーニングを導入した企業の成功事例

最後に、よりeラーニングへのイメージを持てるよう、弊社が提供する「CAREERSHIP GROWTH」を導入し、高い成果を残した事例を紹介します。今回紹介するのは「住友商事株式会社様」の事例です。

同社はもともと、総合商社としてトレードビジネスを主体に運営していました。しかし、市場のニーズ変化やビジネスチャンス拡大という観点から、世界各国に拠点を増やし「単独あるいはビジネスパートナーと一緒にオペレーションを実行するビジネスモデルへの移行」を決断します。

この決断の結果「さまざまな現場」を抱えることになり、ビジネス規模の拡大と合わせて労働災害件数も増加していきました。この状況を打破するために、グループ全体の安全水準の底上げに取り組むことを決定。とくに「労働安全に関する基礎研修の実施」が急務であると考え、労働安全に関するeラーニング教材を導入することになります。

そこでお選びいただいたのが、弊社が提供するeラーニングです。同社からは「自社(住友商事株式会社様)の課題と教育教材制作に対するビジョンをプロジェクトメンバー関係者と共有できたことが導入の決め手」とお教えいただきました。

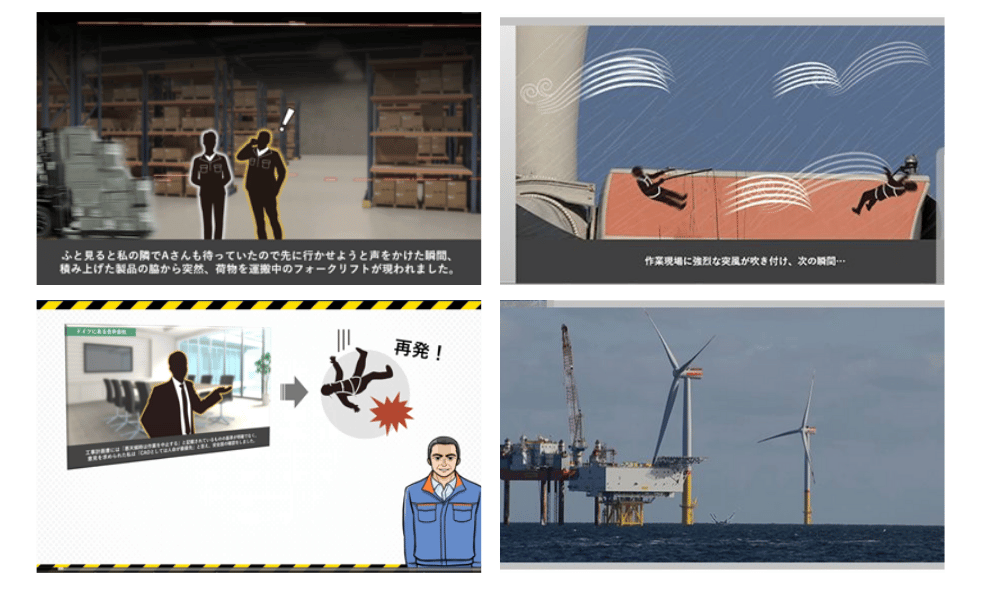

本格的に教材制作が開始してからは、演出の細部に至るまで何度も議論をすることからはじめました。同社は「労働安全教育には “見ておしまいにさせない教材” が必要だ」という考えがありました。なぜなら、漠然と文字でルールや事故の状況だけを説明しても、現場へ出た経験がない人が自分ごと化するのは困難なためです。

そのため、受講者が労働災害に「リアルな危機感」を持てるよう、怖さや痛さをしっかり伝えることにこだわりました。そして最適な表現手法を探す中で見つけたものが、「AI音声で事故のニュースを解説しているアニメーション動画」です。この動画が非常にわかりやすかったこともあり、シナリオベースで動画教材を制作することに決定します。

そして実際に完成したものが、以下のような動画です。

動画では、主に以下のような細部にまでこだわりました。

- フォークリフトの動き方や救急車のサイレン、医療的な情報などの細部も徹底的に再現する

- 設定を海外の工場にしたので、救急車の音も世界各国の内容に合わせる

- 高所からの落下事故について、さまざまな視点から見たことを想定したアングルを用意した

こうしたリアリティのある動画を追求した結果、従業員から「事故の怖さを実感した」「フォークリフトと人が激突するシーンがどこでも起きうることだと思った」というように、リアリティを評価する声が多く上がりました。

さらに今回のeラーニング教材を導入したことで、労働災害への理解が深まり、従業員から以下のような問い合わせが来るようになったとのことです。

- 事故に遭わないために必要な対策は?

- この事例は労災に該当するのか?

結果的に全社で安全や防災へのマインドセットが定着しはじめ、eラーニングの導入は高い成果を残しました。今回の成功で得た知見をもとに、今後は「海外の教育にも力を入れたい」と考えているとのことです。

自社に最適なeラーニングシステムを探すなら ⇒ 「企業向けeラーニングシステム比較eBook」を無料で読む

まとめ

製造業で使えるeラーニングには、「特化型・汎用型」の2種類があります。「製造業の知識のみを身に付けたい」ということであれば、もちろん特化型がオススメです。しかし汎用型であれば、普遍的なニーズがあるテーマと組み合わせて幅広いコンテンツを作れます。このようにどちらにもメリットがあるため、自社の要望や状況を踏まえて製品を選ぶことが大切です。

実際に製造業向けのeラーニングを導入する際は、「現場の細かいルールに合わせてコンテンツをカスタマイズできるか?」「現場の従業員がスムーズに使いやすいか?」といった点も意識してチェックしましょう。

導入後は従業員の利用定着に向けた社内体制を整えたうえで、必要に応じコンテンツをブラッシュアップし続けることで、より現場の従業員に高品質な学びを提供できます。

今回紹介した選び方のポイントやオススメの10製品なども参考にしながら、ぜひ自社にマッチしたeラーニングを見つけてください。