「人材育成計画を作成するよう指示を受けたが、何から手を付けたらよいかわからない」

従来、多くの企業の人材育成は「前年の踏襲」を基本に進められているところがありました。前年まで行ってきた教育プランに少しずつ改善を加え、質を高めていく方法です。しかし、戦略人事の広まりやグローバル化などにより、人材育成の計画を抜本的に見直す必要に迫られている企業が増えています。

人材育成計画を作るにあたっては、将来自社のビジネスを支える人材、優秀な人材を育成するには、どのようなプランが必要なのか、よく考え、正しいステップを踏む必要があります。

本稿では、人材育成計画書の6つの作成ステップとポイントについて詳しく解説します。さらに、人材育成計画書の具体的なサンプルも掲載しています。ぜひ参考にしてください。

その教育投資の効果、出ていますか? ⇒ ライトワークスの人材開発支援サービスができることを見てみる

人材育成マネジメントとは、企業が従業員の人材育成をマネジメントし、従業員が業務に必要なスキルを計画的かつ効率的に向上させることです。適切なアドバイスやコーチングなどにより適切な育成を進めることで、企業の業績改善だけでなく、従業員のモチベー[…]

AIで要約

- 人材育成計画は、企業の将来に必要な人材を育成する重要な計画です。目標設定と達成プロセスが重要となります。

- 人材育成計画の作成は、将来像の確認から始まり、目標設定、現状把握など6つのステップで進めます。

- 計画書を作成するメリットは、従業員のモチベーション向上や、PDCAの実践、進捗把握などが挙げられます。

人材育成計画とは

人材育成計画とは、自社に貢献してくれる優秀な人材を育成するための計画のことです。

人材育成計画では、必要とされる人材像を明確にし、そこに至るために、現状から何をどのように教育していけば良いかを策定します。効果的な人材育成を行うためには、人材育成計画の段階でしっかりと目標を設定し、目標達成のためのプロセスを定義しておくことが重要となります。

なぜ人材育成計画が必要なのか

人材育成計画は、人材育成全体の流れに影響を及ぼす重要なプロセスです。

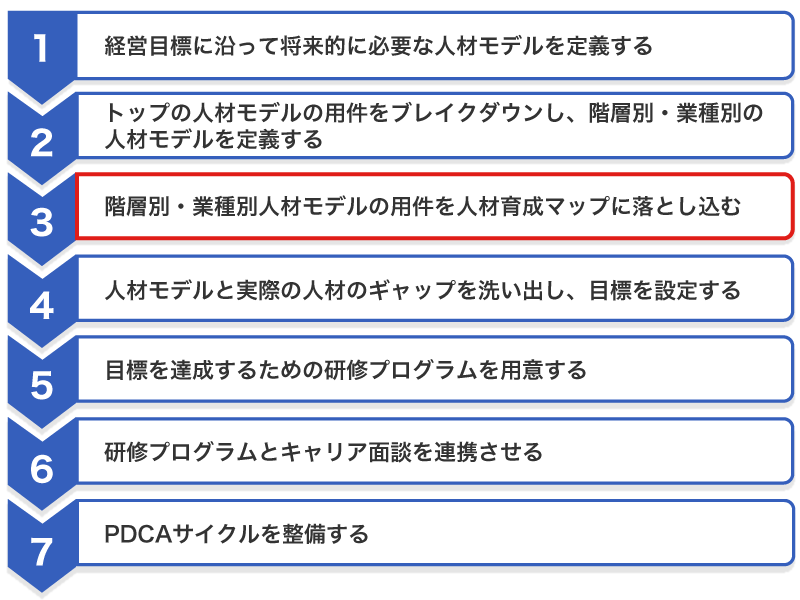

下記の図は、人材育成計画の全体の流れを示したものです。人材育成計画の作成は「3.階層別・業種別人材モデルの要件を人材育成マップに落とし込む」にあたります。

図)人材育成のプロセス

※以下の記事を元に作成

「これからの人材育成、何をどう進めるのが理想なのだろうか」個々の従業員が最大限のパフォーマンスで、企業の業績に貢献していく体制を作るために、企業教育には効率・効果のアップが求められています。人材育成においても、これまで以上に「やる[…]

人材育成計画が曖昧だと、次のプロセスである「4.人材モデルと実際の人材のギャップを洗い出し、目標を設定する」や「5.目標を達成するための研修プログラムを用意する」における「目標」が曖昧になり、適切な研修プログラムを選択することが難しくなってしまいます。

そうすると、その先のプロセスである「6.研修プログラムとキャリア面談を連携させる」や「7.PDCAサイクルを整備する」でも効果が表れず、再び効果的な人材育成について模索する時間が必要になってしまいます。

育成対象の人材を目標レベルまで最短で効率よく教育するには、「3.階層別・業種別人材モデルの要件を人材育成マップに落とし込む」の段階で、しっかりとした人材育成計画を作成することが重要なのです。

人材育成計画書とは

人材育成計画書は、人材育成計画の内容を書面にまとめたものです。「OJT計画書」と呼ばれる場合もあり、上司と部下の双方が使える資料となります。

人材育成計画書の内容は企業や職種によっても異なりますが、目標を段階別にまとめたり、進捗状況が確認できるようにしておくことで、上司・部下ともに人材育成計画が進めやすくなります。

人材育成計画の方法から効果的な教育手法までこれ1冊で解説! ⇒ 「人材育成大百科」の無料ダウンロードはこちらから

人材育成計画書のサンプル

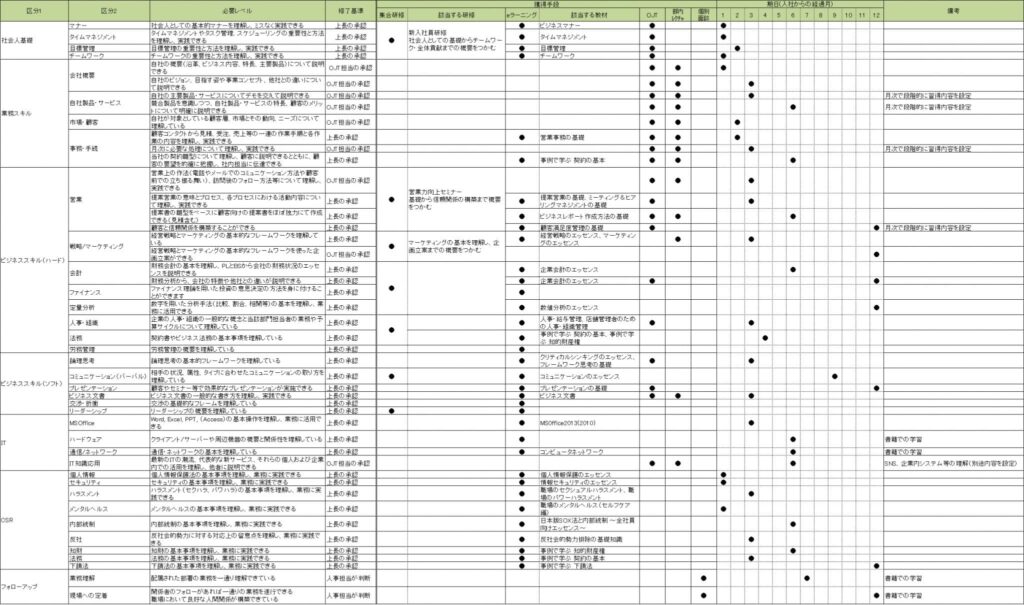

人材育成計画書のフォーマット例をご紹介します。以下の表は入社から1年間の人材育成計画書のサンプルで、段階的な目標、必要なスキルと教育手段、目標達成(修了)基準が整理されています。

指導側が教育しやすいだけでなく、指導される側にとっても先々の自身をイメージしやすく、モチベーションを高く保ちスキルアップに励めるものとなっています。

上記の表では、例えば営業職の場合、入社後1年間の人材育成計画は以下のようになっています。

| 3カ月後 | ・営業上の作法(電話やメールでのコミュニケーション方法や顧客前での立ち振る舞い)、訪問後のフォロー方法等について理解し、実践できる ・提案営業の意味とプロセス、各プロセスにおける活動内容について理解し、実践できる |

| 半年後 | 提案書の雛型をベースに顧客向けの提案書をほぼ独力にて作成できる(見積含む) |

| 1年後 | 顧客と信頼関係を構築することができる |

人材育成計画書を作成するメリット

人材育成計画書を作成すると、以下のようなメリットがあります。

- 従業員のモチベーションや教育効果が高まる

- 育成担当者が代わってもスムーズに引き継げる

- PDCAが実践しやすい

- 計画の進捗状況がわかりやすい

従業員のモチベーションや教育効果が高まる

人材育成計画書によって目指すべき人材像が明確にされるため、従業員が身に付けるべき知識やスキルが明確になり、目標が立てやすく、モチベーションが高まります。

また、上司と部下で人材育成計画書を共有し「何のためにこの仕事/学習をするのか」を部下に理解させれば、仕事や学習により身が入り、教育効果も高くなります。

育成担当者が代わってもスムーズに引き継げる

人材育成計画書には、何を、いつまでに、どのような方法で教育すれば良いのか、現在の進捗はどうか、などが記載されています。そのため、育成担当者が代わったとしても、時間や手間をかけずスムーズに引き継ぐことができます。

また、直接の育成担当者以外も人材育成計画書の閲覧を可能にすることで、違った視点から良いアドバイスをもらうことも期待できます。

PDCAが実践しやすい

人材育成計画では、PDCAサイクルを回し続けることで人材育成の質を高めていくことができます。

P:Plan(計画の作成)D:Do(計画の実施)C:Check(進捗の確認や結果の評価)A:Action(課題の抽出と改善の取り組み)

人材育成計画書には、進捗の確認(C:Check)や改善の取り組み(A:Action)の内容が記載されるため、PDCAサイクルに活用できます。また、人材育成計画書を作成しておくことで従業員のスキルや目標までのギャップが把握しやすくなるため、効率的にPDCAサイクルを回せるようになります。

計画の進捗状況がわかりやすい

人材育成計画書が無いと、現在どのような教育プログラムが進行していて、残る課題は何なのか、どんな点を評価して来期につなげていけばよいのか、といった全体感が把握しにくくなります。都度担当者に内容を確認するのでは手間もかかります。

きちんと整備された計画書に基づいて、定期的に進捗を確認・記録する仕組みを作れば、常に人材育成計画全体とその最新の進捗状況を把握できるようになります。

このように、人材育成計画書を作成すると、目指すべき人材像、教育方法などが明確になることにより、指導する側の負担が減り、効率的な教育が可能になります。また、指導される側もモチベーションを高めることができるため、双方にメリットがあると言えます。

人材育成計画の方法から最新教育手法までこれ1冊で解説! ⇒ 「人材育成大百科」の無料ダウンロードはこちらから

人材育成計画の作成ステップとポイント

人材育成計画を作成する際、「何から手を付けたら良いのか」とお悩みの方もいらっしゃると思います。ここでは、効果的な人材育成計画を作成するためのステップと、その際のポイントを解説します。

人材育成計画の作成ステップは以下の通りです。

| STEP1 | 経営目標に沿った将来的に必要な人材像の確認 |

| STEP2 | 目標の設定 |

| STEP3 | 現状把握 |

| STEP4 | 必要なスキルの整理 |

| STEP5 | 教育手段の検討 |

| STEP6 | 人事部や経営側に確認 |

ステップごとの詳細と取り組みのポイントについて、詳しく解説します。

【STEP1】経営目標に沿った将来的に必要な人材像の確認

まず自社の経営目標や将来のビジョンを確認してから、それに沿った将来的に必要とされる人材像を明確にします。

もし経営側の視点を欠き、その時の現場の状況のみで必要な人材像を決定してしまうと、育成した人材が、将来的に組織に貢献できない可能性があります。部署や職種ごとに人材像を検討すると、具体化しやすいでしょう。

(例)

自社は、今後10年間で○○の商品を、アジア各国に売り込んでいくとしている。

この部署の営業部員には、○○の商品知識のほか、アジア圏の語学や文化にも精通した人材が必要になる。

<ポイント>

人材育成計画は「経営目標ありき」

【STEP2】目標の設定

最終目標だけを設定しても、具体的に何をすれば達成できるのかは曖昧なままです。職種や年次(階層)によって、習得すべき具体的なスキルを1カ月、半年、1年など期限を切って落とし込み、目標を設定しましょう。

目標は、高すぎず低すぎず、頑張れば手が届く、くらいのレベルが適切です。

(例)

営業職 入社3年目の目標設定

1カ月:○○の業務をチームで協力して遂行できる

3カ月:外部との折衝ができる

半年:○○の業務を後輩に指導できる

1年(最終目標):○○の業務のチームリーダーを務めることができる

<ポイント>

目標は段階的・具体的に設定する

「うちの従業員には主体的に目標を設定し、達成に向けて努力してもらいたい」そんな願いをお持ちのマネジャーや人材開発部門の方は、たくさんいらっしゃると思います。人材育成において「目標」はとても重要な要素です。部下が少し背伸びし[…]

【STEP3】現状把握

目標を設定したら、現状とのギャップを確認します。現在、どのようなスキルが身に付いていて、足りないものは何か、目標達成にはどれくらい時間がかかるのか、などを確認します。この時点で、目標と現状のレベルがかけ離れている(目標が高すぎる/低すぎる、達成まで時間がかかりすぎる、など)ようであれば、目標の見直しが必要になります。

(例)

日常業務である△△の作業はかなり慣れてきている。××についてはまだ苦手なようだが、1カ月もあれば修得できるだろうから、目標は妥当だ。

<ポイント>

現状把握は課題の洗い出し

【STEP4】必要なスキルの整理

目標を達成するために、従業員に身に付けてほしいスキルを思い付くまま書き出します。その際、育成担当者だけでなく、その従業員の上司やチームメンバーなど複数人で確認することで、さまざまな視点から、書き出されたスキルの要・不要を見極めることができます。

真に必要なスキルを整理したら「いつまでに」、「どのスキルから優先的に」を明確にしておくと、目標達成までのスケジュールが組みやすくなります。

(例)

本当に必要なスキルとして、セールス力の強化、プレゼンテーション力の強化、TOEIC800点獲得、が挙げられた。最優先はセールス力の強化で、3カ月を目途に行いたい。英語が必要になるのはまだ先なので、TOEICは最後で良いだろう。

<ポイント>

業務に直結するスキルから優先する

【STEP5】教育手段の検討

必要なスキルを整理したら、そのスキルを獲得するための教育手段を検討します。教育手段は、オンラインで行うものとオフライン(実地)で行うものに大別できます。

特にオンライン研修やe-ラーニングなど、オンラインで行う学習は進化が目覚ましく、できることが増え質も高くなっています。将来的には、eラーニングの活用拡大はもちろん、実地で行っていた講義もオンラインで実施するのが当たり前になっているかもしれません。

主な教育手段としては、以下のようなものがあります。

| 教育手段 | 概要 |

| 集合研修 | 対象者が決められた日時に会場に集まり、講義を聞く形式の研修。大人数が一斉に学ぶ必要があるテーマに適している。配信システムやWeb会議システムを活用し、オンラインで実施される場合も |

| 体験型の研修 | 集合研修と同様、対象者が会場に集まって行う。講義ではなく、ディスカッションやグループワークといったアウトプット型の学習が中心 |

| eラーニング | インターネットを利用した学習方法で、いつでも都合の良い日時に学習できる |

| OJT | 実際の業務をさせることで行う教育。うまく運用すれば早期に戦力として育成できるが、OJT担当者の育成など、円滑な運用のための対策が必要 |

| 部内レクチャー | OJTの前に上司や育成担当者から業務についてレクチャーを受ける手法。OJTと同様の問題が起こりやすいため、対策が必要 |

| 通信教育 | 自主的な学習に適している。講義DVDやオンライン配信が行われるようになり、紙媒体以外で学習できる場合も |

飲食業界の調理や接客など、実地でしか学べないこともあります。そのため、オンラインとオフラインの使い分けもポイントになります。教育の内容や期間によって、一番効果的な組み合わせを柔軟に検討することが必要です。STEP4と同様、複数人でさまざまな視点から検討するのが良いでしょう。

(例)

セールス力の強化、プレゼンテーション力の強化については、講義を聞く集合研修よりも体験型の研修の方が早く効果が出るだろう。

TOEICについてはeラーニングでコツコツ勉強してもらおう。

<ポイント>

オンラインもフル活用

【STEP6】人事部や経営側に確認

人材育成計画をまとめたら、厳しすぎる/緩すぎる育成スケジュールになっていないか、自社の経営方針や将来的なビジョンとズレがないか、人事部や経営陣に確認してもらいます。

指摘があれば改善し、より効果的・効率的な人材育成計画に仕上げます。

<ポイント>

現実的かつ合理的な内容か確認

以上が、人材育成計画書の作成ステップとなります。このステップで作成した人材育成計画書があれば、自社が将来的に必要とする人材を効率的に育成することができます。

ここでは紹介しきれなかった様々な教育手法をメリット ・ デメリットを整理してわかりやすく解説! ⇒ 「人材育成大百科」の無料ダウンロードはこちらから

人材育成計画書作成の参考になる厚生労働省の資料を紹介

厚生労働省は、人材育成計画書作成の参考となる以下の資料をホームページで公表しており、無料で利用することができます。計画づくりにあたり、こういった情報を参考にするのも一手でしょう。

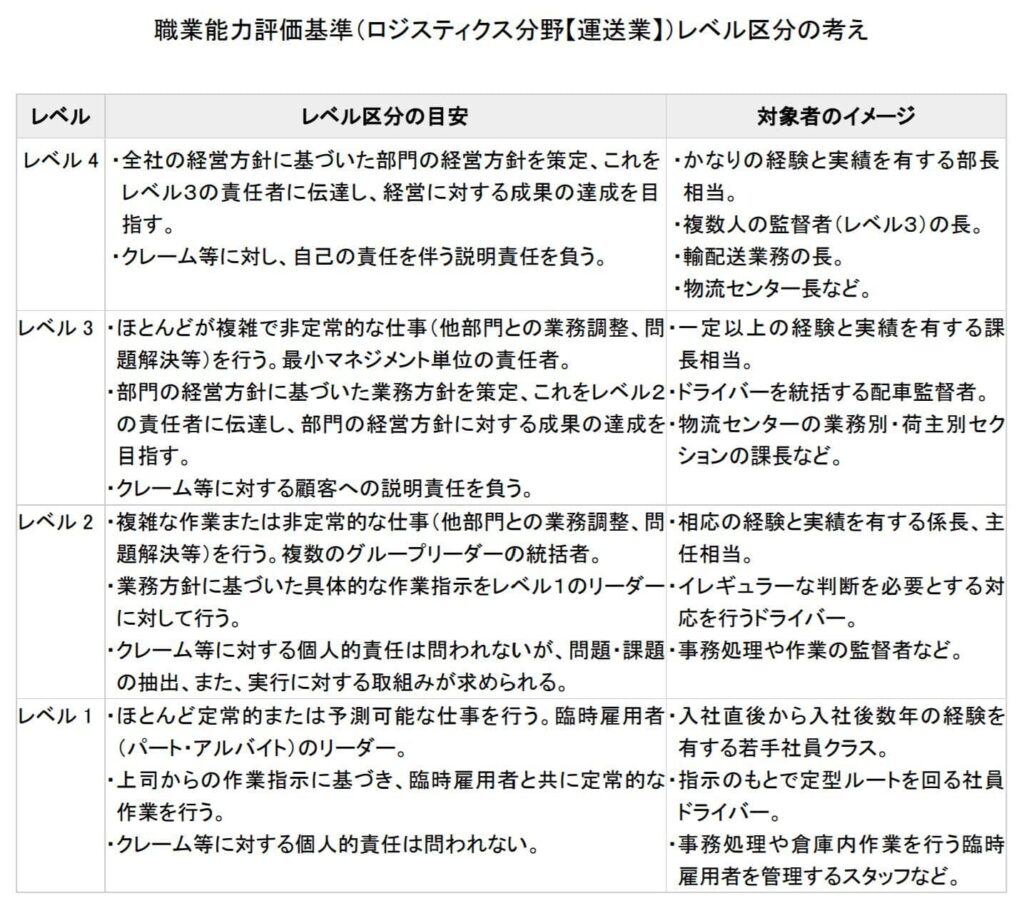

職業能力評価基準

職業能力評価基準は、業務の遂行に必要な知識やスキルに加えて、成果につながる職務行動例(職務遂行能力)が示されたものです。幅広い業種に適用できる経理・人事などの事務系9職種と、製造業、ホテル業、介護業などの56業種について整理され、公表されています(2024年10月18日現在)。

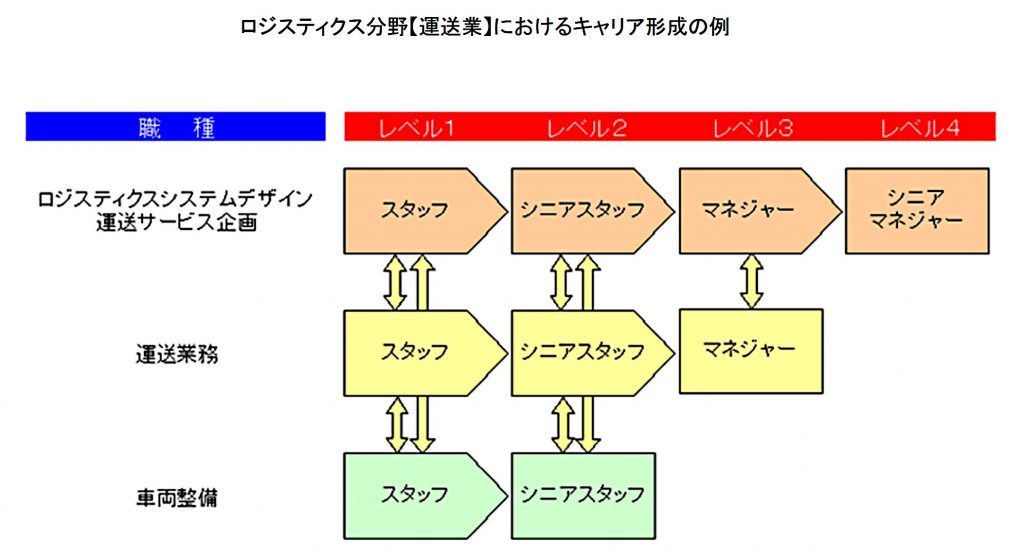

業種または職種ごとに能力レベルが1~4まで区分され、レベルごとにできることや役職などがイメージできるようになっています。また、それを元にしたキャリア形成の例も示されています。

例)運送業の職務能力評価基準とキャリア形成

出典:厚生労働省「職業能力評価基準 ロジスティックス分野「レベル区分(運送業)」」(閲覧日:2024年10月15日)

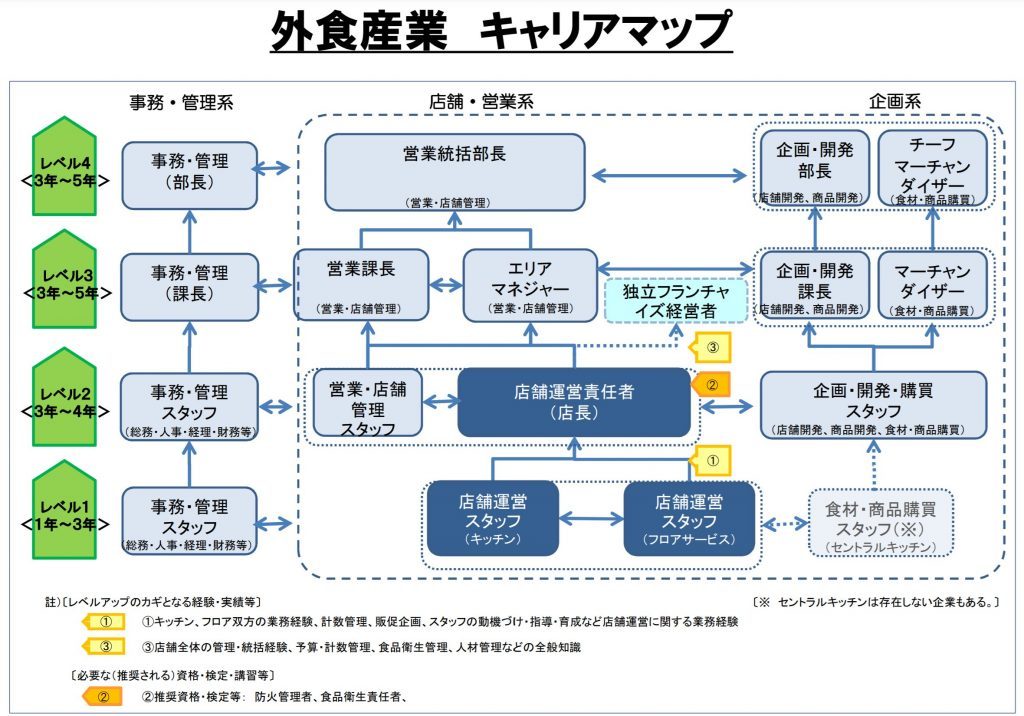

キャリアマップ

キャリアマップは、職業能力評価基準で設定されたレベル1~4をもとに、業種ごとの代表的な職種におけるキャリア形成の道筋と、各レベルの習熟の目安となる標準年数が一目でわかるように示されたものです。

職業評価能力基準に比べてまだ公表数が少なく、経理・人事・マーケティングなど事務系職種と、外食産業、卸売業、アパレル業など16業種となっています(2024年10月18日現在)。

例)外食産業のキャリアマップ

出典:厚生労働省「キャリアマップ、職業能力評価シート、導入・活用マニュアルのダウンロード」外食産業のキャリアマップダウンロード」(閲覧日:2023年3月13日)

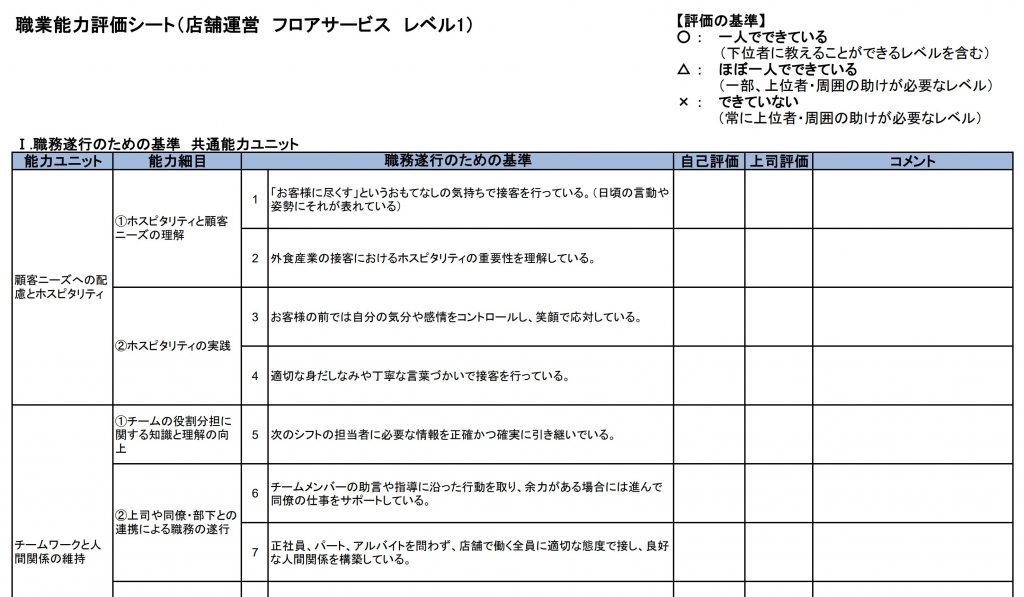

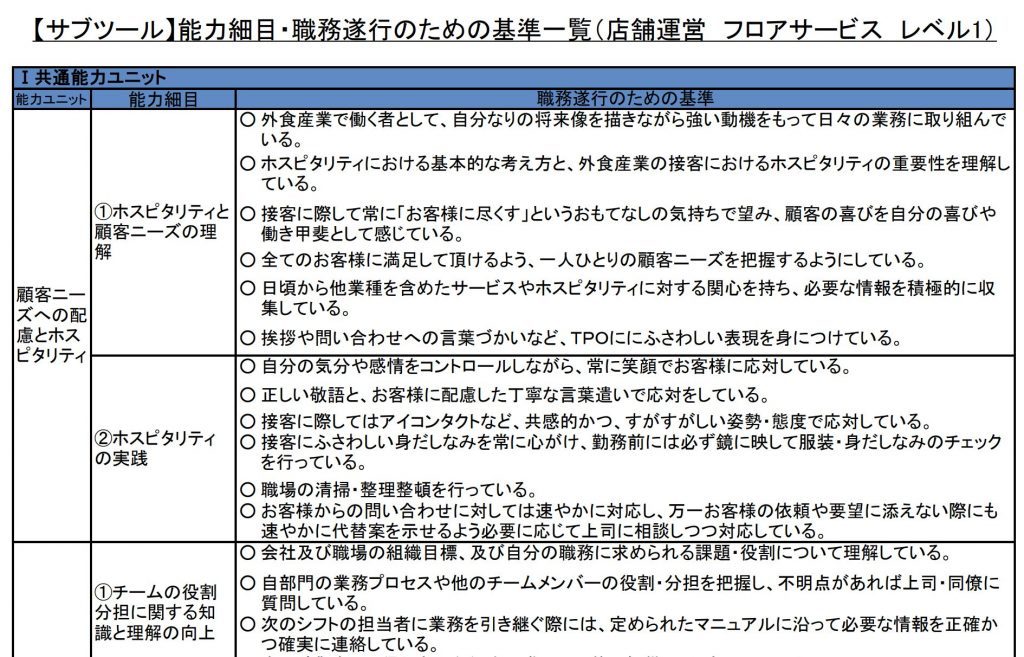

職業能力評価シート

職業能力評価シートは、「評価シート(本体)」と「サブツール」の2つで構成されたシートです。従業員の能力レベルの把握に役立ちます。「評価シート(本体)」に記載された基準で知識やスキルのレベルをチェックしますが、その判断に迷った際に「サブツール」に記載された詳細基準を参照する、という使い方をします。

キャリアマップと同様、経理・人事・マーケティングなど事務系職種、外食産業、卸売業、アパレル業など16業種について公表されています(2024年10月18日現在)。

例)外食産業の店舗運営・フロアサービス レベル1の職業能力評価シート

◆評価シート(本体)

◆サブツール

出典:厚生労働省「キャリアマップ、職業能力評価シート、導入・活用マニュアルのダウンロード」外食産業の職業能力評価シート一覧(閲覧日:2023年3月13日)

上記の書式ダウンロードや導入・活用マニュアルは、厚生労働省のサイトをご確認下さい。

厚生労働省「キャリアマップ、職業能力評価シート及び導入・活用マニュアルのダウンロード」

この章では、人材育成計画書の作成のための参考資料をご紹介しました。具体的なサンプルや、厚生労働省ホームページの資料を活用すれば、人材育成計画書の作成実績が無い、または少ない場合でも、その業種・職種の標準的な人材育成計画書を作成することができます。

資料をそのまま使うのではなく、自社の特徴や将来のビジョンを踏まえたカスタマイズを行ってもよいでしょう。この際に、人材育成のプロに作成をアシストしてほしい、という場合はコンサルタントを活用するのもひとつの手です。ここまでできれば、自社にとって最適な人材育成計画書の完成です。

「自社の将来的な人材モデルはどのように定義したらよいのだろうか?」「従業員の能力を真に高められる育成の仕組みを作るには?」「スキルマップというのはどうやって作ればよいのだろうか?」 ↓「これ、プロに頼んだ方がいいかもしれ[…]

人材育成計画書の効果的な活用には”振り返りと改善”が重要

人材育成計画書は、一度作成して終わりではありません。その時点で完璧な人材育成計画書が完成しても、運用中は必ず定期的にそれまでの結果を振り返り、状況に合わせて内容の改善を重ねていくことが重要です。

例えば、順調に目標達成し続けている従業員の場合、次の目標レベルを少し高いものにして、育成のスピードを速めてみるとよいでしょう。育成期間が短縮できますし、従業員も自信がつきます。

逆に、目標達成できていない従業員の場合は、目標達成できない原因を分析し、教育手段の変更や教育期間の延長、目標レベルを少し下げるなどの対策を打ちます。多少の回り道をしても最終目標を達成するため着実に育成を進め、かつ、従業員が自信をなくしてモチベーションを下げてしまわないためです。

このような作業の積み重ねにより、人材育成計画書の作成や運用のノウハウが蓄積され、より効果的・効率的な人材育成が可能になっていきます。

こうした個別の状況を把握するには、受講した研修や学習の履歴、テストの成績、スキルの取得状況等を把握する仕組みが必要ですが、これを人の手で行うのはほぼ不可能です。ぜひツールを活用しましょう。当社製のLMS「CAREERSHIP」なら、教育手法の運用や、履歴の一括管理を行うことができます。

人材育成計画の方法から効果的な教育手法までこれ1冊で解説!参考になる事例付き! ⇒ 「人材育成大百科」の無料ダウンロードはこちらから

まとめ

人材育成計画とは、自社に貢献してくれる優秀な人材を育成するための計画のことです。

以下の人材育成全体の流れにおいて、人材育成計画書の作成は「3.階層別・業種別人材モデルの要件を人材育成マップに落とし込む」にあたります。

- 経営目標に沿って将来的に必要な人材モデルを定義する

- トップの人材モデルの要件をブレイクダウンし、階層別・業種別の人材モデルを定義する

- 階層別・業種別人材モデルの要件を人材育成マップに落とし込む

- 人材モデルと実際の人材のギャップを洗い出し、目標を設定する

- 目標を達成するための研修プログラムを用意する

- 研修プログラムとキャリア面談を連携させる

- PDCAサイクルを整備する

「4.人材モデルと実際の人材のギャップを洗い出し、目標を設定する」以降のプロセスで成果を出していくには、「3.階層別・業種別人材モデルの要件を人材育成マップに落とし込む」において、しっかりとした人材育成計画を作成することが重要になります。

人材育成計画の作成ステップは以下のようになっています。

【STEP1】経営目標に沿った将来的に必要な人材像の確認

【STEP2】目標の設定

【STEP3】現状把握

【STEP4】必要なスキルの整理

【STEP5】教育手段の検討

【STEP6】人事部や経営側に確認

人材育成計画では、計画の内容を「人材育成計画書」にまとめると効率的です。人材育成計画書を作成すると、以下のようなメリットがあります。

- 従業員のモチベーションや教育効果が高まる

- 育成担当者が代わってもスムーズに引き継げる

- PDCAが実践しやすい

- 計画の進捗状況がわかりやすい

厚生労働省は、人材育成計画書作成の参考となる以下の資料をホームページで公表しており、無料で利用することができます。

- 職業能力評価基準

- キャリアマップ

- 職業能力評価シート

人材育成計画書は、一度作成して終わりではありません。運用中は必ず定期的にそれまでの結果を振り返り、状況に合わせて内容の改善を重ねていくことが重要です。

人手不足の中、優秀な人材を迅速に育成することは、企業にとって最優先課題と言えるでしょう。人材育成を効果的・効率的に進めるため、この機会に、人材育成計画書の作成を検討してみてはいかがでしょうか。

参考)

人材育成計画に必要な4つの要素と計画書に役立つ情報!テンプレあり

https://media.unipos.me/capacity-development-plan

適切な人材育成計画で社員を戦力化しよう

https://bizreach.biz/media/14950/#3

部下育成の必要性とは?育成計画書の作成と育成・指導する際のポイントについて

https://haa.athuman.com/media/psychology/management/459/

効率的に部下を育成するために、人材育成計画書を作成しよう!

https://boxil.jp/mag/a1868/#1868-4

職業能力評価基準について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/ability_skill/syokunou/index.html

職業能力評価基準の策定業種一覧

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04653.html

キャリアマップについて

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07792.html

職業能力評価シートについて

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08021.html

キャリアマップ、職業能力評価シート及び導入・活用マニュアルのダウンロード

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/ability_skill/syokunou/0000093584.html